荊楚網(湖北日報網)記者 喻昭陽 張玖杰 通訊員 彭娟

在椎間隙內,手指輕捏關節鏡柄,毫米級操作行云流水,精準完成病灶摘除。

他是何川,荊州市中醫醫院骨科三病區主任、主任醫師,全國第五批名老中醫藥專家學術經驗繼承人,湖北省時珍人才——中醫臨床優秀人才。他以毫米級精準手術融合現代科技與傳統智慧,重塑脊柱病患者生命活力。

突破禁區的微創先鋒

脊柱,被稱為“人體第二生命線”。在脊椎上“動刀子”“打釘子”,偏之毫厘便可能致癱致殘,脊柱外科的手術風險,不言而喻。

何川在門診中為患者看診。

"早年間我們骨科醫生真像個木匠,掄骨錘、使骨鑿。現在我們是給骨頭‘繡花’。"何川介紹,隨著醫療技術的不斷發展,脊柱外科領域微創技術不斷涌現。

43歲的王女士因為腰椎間盤突出導致左下肢麻木,行走如灌鉛,傳統治療收效甚微。何川用AUSS技術,在椎板上開了一個“鑰匙孔”,通過穿過1.5厘米切口,手術器械在神經根與血管的縫隙間游走,精準摘除脫垂髓核。術后次日查房時,王女士驚喜地抬腿:“壓迫感消失了,這根‘釘子’拔得真利索!”

70歲陳婆婆的病例更顯驚險。頸椎管內腫瘤引發行走不穩,稍有不慎便可能癱瘓。何川采用椎板棘突截取原位回植術,顯微鏡下毫米級精度切除腫瘤后將骨塊如拼圖般精準復位,既避免脊髓二次損傷,又防止瘢痕壓迫。老人術后激動地說:“現在頭也不暈了,手也不麻了,走路也有勁了!”

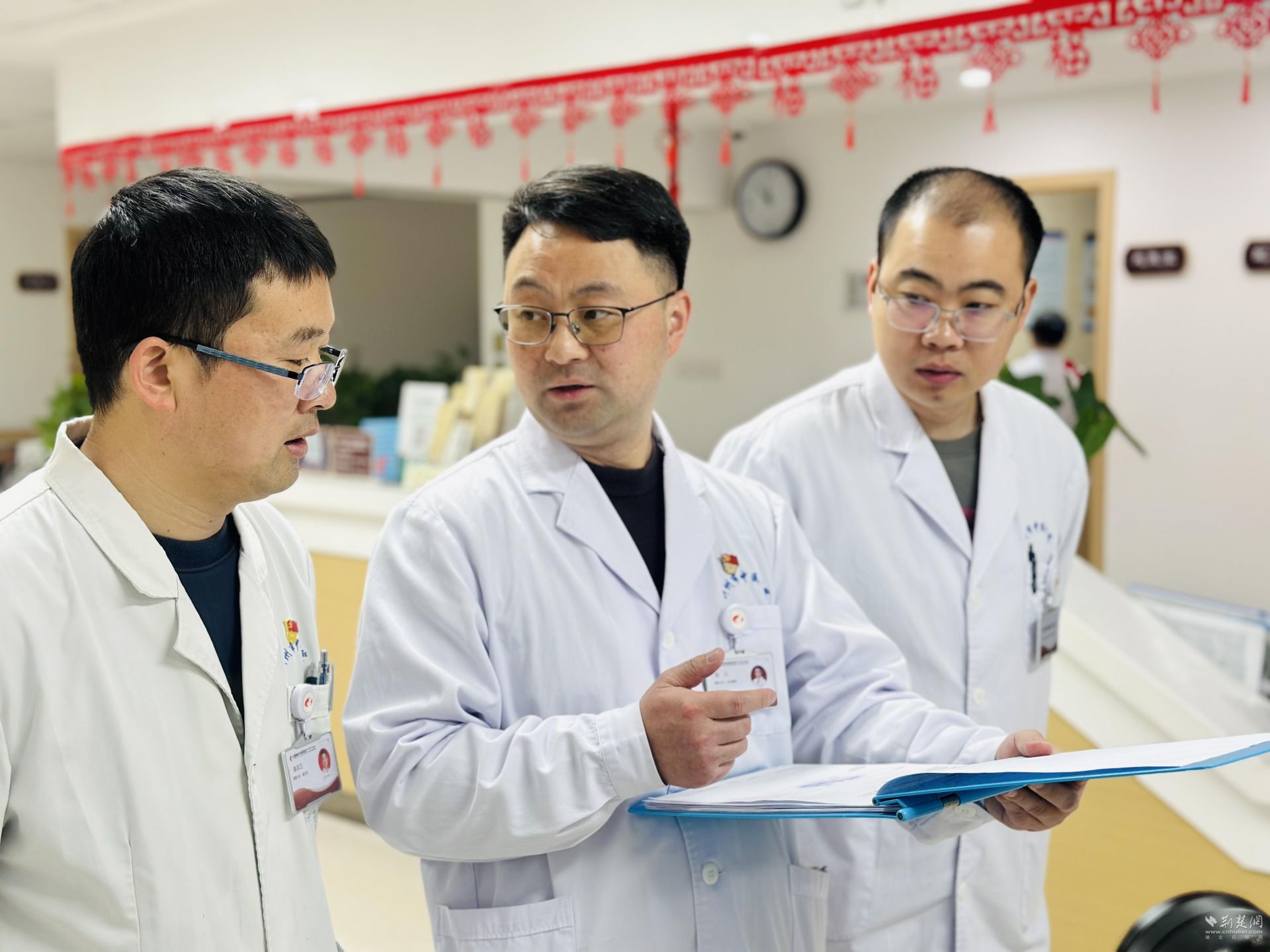

何川在查房中查看患者恢復情況。

“脊柱外科有95%以上的手術,都是難度最高的四級手術,這對醫生的綜合能力提出了更高要求。”從業二十載,何川主刀脊柱手術超3000例。他作為荊州首位開展脊柱機器人+UBE雙通道內鏡技術的醫者,他在神經密布的椎間“禁區”里游刃有余。

在3D顯微鏡輔助下,他的頸前路ACDF、ACCF手術和腰椎后路MIS-TLIF手術越來越精準、微創。從寰樞椎手術到脊柱側凸截骨矯形,這位醫者,仍在續寫著“以最小創傷,解最痛枷鎖”的微創傳奇。

正骨妙法的薪火傳人

診室里飄著中藥草香,何川的雙手正進行著另一種“手術”。只見他雙掌托住患者下頜與枕部,拇指精準感知寰樞關節的細微錯位,突然發力旋扳,“咔嗒”輕響中完成復位。患者驚呼“還沒覺著疼,頸部就松快了”。

何川為患者施荊州徐氏頸椎旋扳整骨手法。

“正骨不是力氣活,是腦力與手感的雙重博弈。”作為全國第五批名老中醫藥專家學術經驗繼承人,何川的雙手承載著中醫學的智慧結晶。他傳承的荊州徐氏頸椎旋扳整骨手法,既是荊州市第九批非物質文化遺產,更是湖北省第七批省級非遺項目。

三載跟師苦修,他將百年技藝凝練成現代診療體系。面對橈骨遠端骨折患者,他雙手扣住傷處,折頂、旋轉、對位一氣呵成。

“我們中醫骨傷講究‘筋骨并重’,但絕不是排斥現代醫學。”何川的診桌上,3D打印脊柱模型與《黃帝內經》古籍相映成趣。

在他領銜的骨科三病區,經驗凝練而成的中西醫結合三階梯療法已形成體系:首重中醫傳統保守療法配合科室秘制的和營通氣片、伸筋草湯等腰腿痛系列制劑;若遇復雜病例,則引入椎間孔鏡、UBE、AUSS等微創技術;當必須手術時,圍術期輔以澤蘭合劑、理傷活血膏等自制藥劑,減少術后并發癥發生率。

科研帶教的沖鋒者

手術室的無影燈與診室的中藥香,交織成何川獨特的醫學圖景。他始終秉持"臨床引領科研,科研反哺臨床"的理念。主持、參與 2 項省自然基金項目,近20項省市級課題,發表論文30余篇,含4篇SCI。

他深耕脊柱疾病研究,開辟出中西醫融合的創新路徑,出版徐昌偉主任學術經驗相關著作3部。在中藥創新領域,科室全力推進舒筋止眩合劑、榮筋壯膝丸等驗效方的自制藥文號申請與科研工作。

徐昌偉主任學術經驗相關3部著作。

身為骨科三病區主任,何川日常既要投身診療、主刀手術,又定期組織科室大夫開展疑難、危重病例研討,系統研習典型病例,全方位提升科室診療水平。

“每節椎體都是支撐生命的基石,醫學傳承更需要環環相扣的嚴謹。”當晨曦透過示教室的玻璃,總能看到他帶著團隊復盤手術的身影——那些精準到毫米的入路設計,正隨著年輕醫師的筆尖,續寫新的醫學敘事。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像