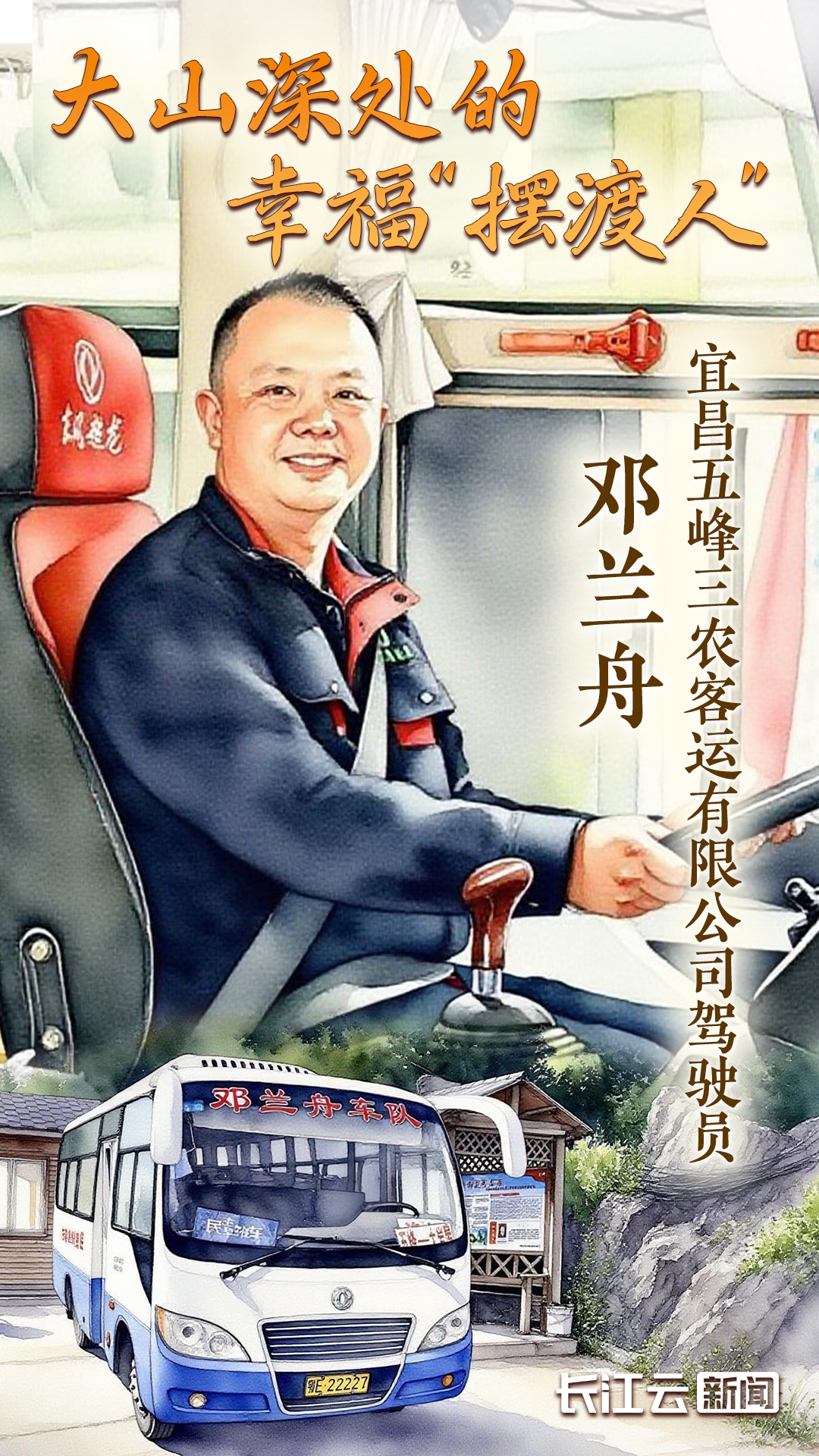

在宜昌五峰大山深處,有一位農村客運司機,17年如一日,載著村民安全走出大山,義務為他們帶貨10萬余件。

他就是被村民們稱為幸福“擺渡人”的鄧蘭舟。

01

清晨5點,海拔1600多米的宜昌五峰麥莊村大巖屋發車點還浸在晨霧里,鄧蘭舟已在旁邊的小木屋里簡單洗漱完畢。為了保證6點準時發車,讓山里老鄉趕早到鎮上辦事,他常年住在山上。

這條從麥莊村到五峰鎮的客運線,單程40公里,海拔落差超1200米,全程是險峻的盤山公路。可17年來,鄧蘭舟握著方向盤的手從未松懈,他安全行車90萬公里零事故,成了8000余名村民最信賴的 “領路人”。

村民伍建階帶來3大麻袋洋芋,鄧蘭舟跟他合力一袋一袋抬進后備箱。伍建階笑著說:“蘭舟幫我們帶貨從不收錢,有他在,我們住山上也像在城里一樣方便。” 駕駛臺上那本磨得發亮的筆記本,記著10萬余件物資的流轉:村民需要的種子、留守老人的降壓藥、茶農的新采茶葉……每一筆都對應著村民的生計。

近兩小時車程到鎮后,村民們陸續下車辦事,鄧蘭舟卻轉身拿著筆記本扎進市集。“你要的簍子15塊一個,帶一個夠嗎?” 他對著微信電話確認采購清單,從農資農具到生活用品,一一記在本子上。中午12點,他又載著滿車貨物往山上趕。這輛穿梭于云霧的通村客車,為留守老人捎帶的藥品等,瑣碎細小卻筑起城鄉互信的橋梁。

02

起初是他一個人記清單、跑市集,后來越來越多村民找他捎東西,他的筆記本換了一本又一本。直到 “鄧蘭舟車隊” 成立,義務帶貨的身影從一條線鋪成了一張網:9名司機分工協作,有人負責記單,有人專跑采購,日均運送貨物超300件。

“我們都在學他,免費帶貨,給老百姓幫忙。” 車隊隊長王玉林說,現在全鎮6條農村客運線,都成了 “移動貨站”。

更動人的是那些藏在貨物里的故事:暑假里,大學生小李坐著他的車回麥莊村看奶奶,“他的車方便,能讓我多陪陪孤單的奶奶”;有在外工作的年輕人托他給家里捎智能音箱,“讓爸媽能隨時聽見我的聲音”;還有茶農通過他的車把新茶送下山,再把城里的冷鏈箱捎上來——這輛客車早已不是簡單的交通工具,而是串起親情、生計與希望的紐帶。

03

今年,當 “全國勞動模范” 的獎章掛在鄧蘭舟胸前時,他最惦記的還是第二天的發車:“山里人等著我帶菜籽和洗衣機。” 可這份 “惦記” 里,藏著他17年的驕傲——“很多孩子是我看著長大的,小時候背著書包坐我的車出山,現在有了工作,又坐我的車回來建設家鄉。”

他的堅守早已超越了“客運司機”的身份。在五峰大山里,“鄧蘭舟” 三個字成了 “靠譜” 的代名詞:村民信任他帶貨不賺差價,孩子記得他冬天幫擦去書包上的雪,年輕司機以加入“鄧蘭舟車隊”為榮。90萬公里的山路里,他沒算過自己幫了多少人,卻讓 “義務帶貨” 成了全鎮的默契,讓 “腳踏實地、奮發進取” 的勞模精神,順著車輪印刻進了山鄉的肌理。

清晨6點,客車準時駛出大巖屋發車點,引擎聲打破山間寂靜。鄧蘭舟握著方向盤望向窗外——這條路他走了17年,載過村民的農資農具,載過老人的藥,載過孩子的書包,更載著大山里的人對好日子的期待。

鄧蘭舟說自己就是個 “擺渡人”,而這90萬公里的車轍,早已在城鄉之間架起了一座通往幸福的橋。

(長江云新聞記者 許可 編輯 桂亮 美編 王子煊)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像