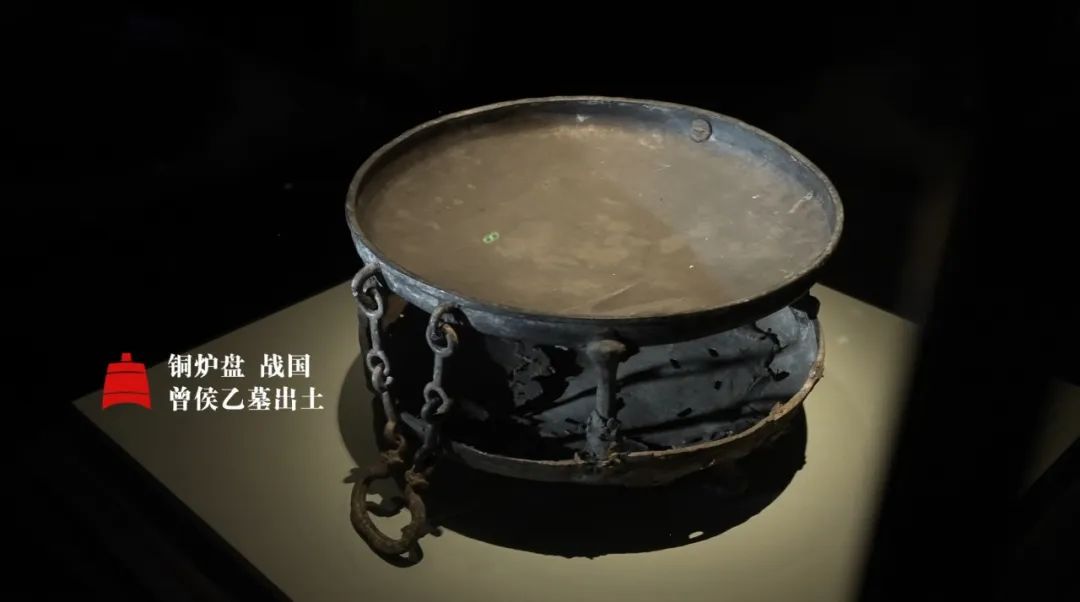

"無魚不成宴"的飲食習俗在湖北綿延千年。考古發現證實,2000多年前的楚人早已將魚作為宴客的重要食材。曾侯乙墓出土的青銅炊具——銅爐盤,為我們揭開了先秦"美食家"的精致生活。

銅爐盤

現藏于湖北省博物館

曾侯乙的私房菜

在曾侯乙的墓里,出土了一個銅爐盤,這也是目前發現的年代最早用于煎烤食物的青銅炊具。這個爐盤分為上下兩層:上層的釜里保存著一條完整的鯽魚魚骨,下層的爐盤里有未燒盡的木炭,類似我們今天的燒烤盤。

鯽魚烹飪示意圖

這條魚的味道也已經有科學家幫我們研究過了。他們對盤中魚骨的成分進行了科學鑒定并做了烹調實驗,還原了這道"戰國燒烤"的烹飪工藝:

1. 鮮魚經鹽腌制

2. 魚身涂抹羊脂油

3. 文火煎烤至金黃

除了這個銅盤,曾侯乙墓中出土的一個酒具盒和鼎里也都發現了鯽魚骨留存,再次印證了這位國君對魚饌的偏愛。

楚國全民食魚

先秦時期,不同級別的人能否吃肉,能吃什么肉都是有嚴格規定的。但楚地江河交錯、湖泊眾多,漁業特別發達。所以,只有魚是上自國君、下至百姓都可以吃到的唯一肉類。

孔子“受魚致祭”

當年孔子游歷楚國,一位漁夫想送一條魚給孔子,孔子不收。漁夫說:“現在天氣太熱,如果把魚拿到遠處的市場上賣,怕是很難賣出去。所以,與其丟掉,還不如送給您。”于是,孔子非常恭敬地接受了這條魚,并想要獻祭給神。弟子們就很納悶了:“別人不要的東西,您現在反而要用來祭祀,為什么呢?”孔子說:“我聽說,愿意施舍而不糟蹋多余財物的人,就是圣人。現在我接受了圣人的恩賜,怎能不祭祀呢?”

從這個小故事也能看出,楚國的魚確實供給過剩了。

最懂做魚的人原來在楚國

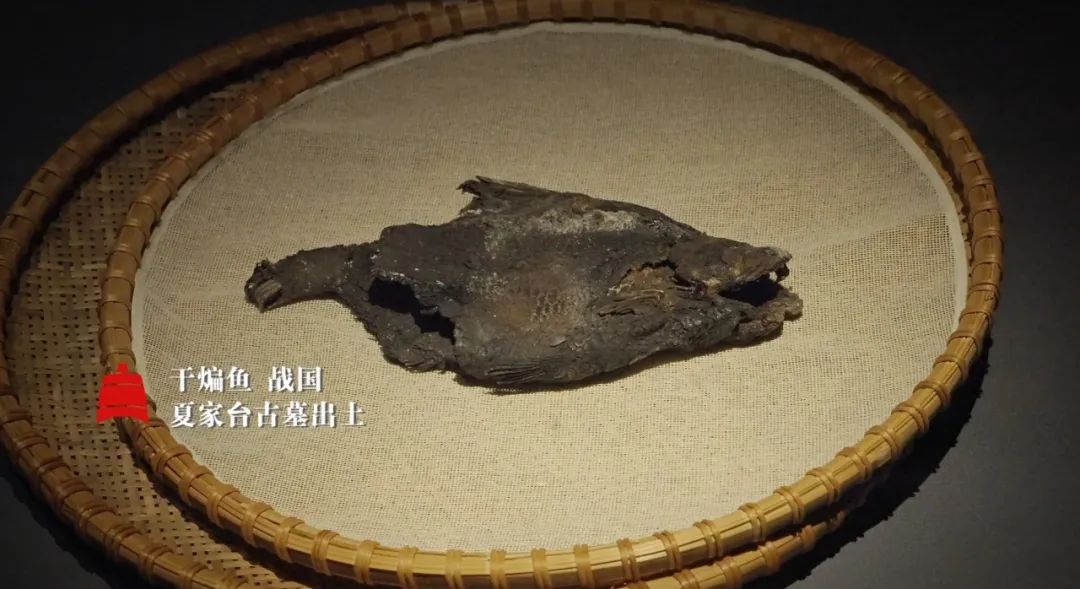

魚多了,魚的做法自然也就多了,楚人開發出了多元化的魚類料理。除了上文提到的煎魚,還有一種常見的吃法,類似于今天依然流行于湖北的陽干魚,那時稱為“枯魚”。人們殺魚去除內臟后,用鹽腌制,然后曬干或者烘干,這樣的做法可以盡量延長魚的保質期。

楚國還有專門經營干魚的市場,稱為“枯魚之肆”,演變成了后來的成語,寓意事情到了不可挽回的地步。

干煸魚

現藏于湖北省博物館

不僅這個成語流傳了兩千年,湖北省博物館還存放著一條“躺平2400年,一朝翻身進編制”的網紅干鳊魚。

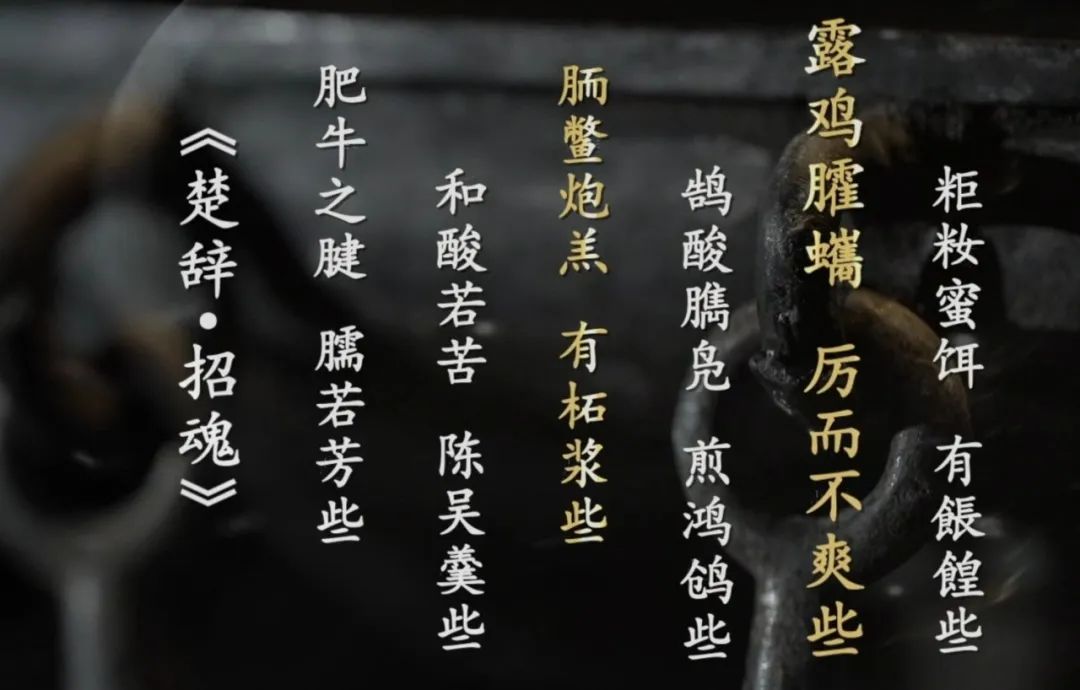

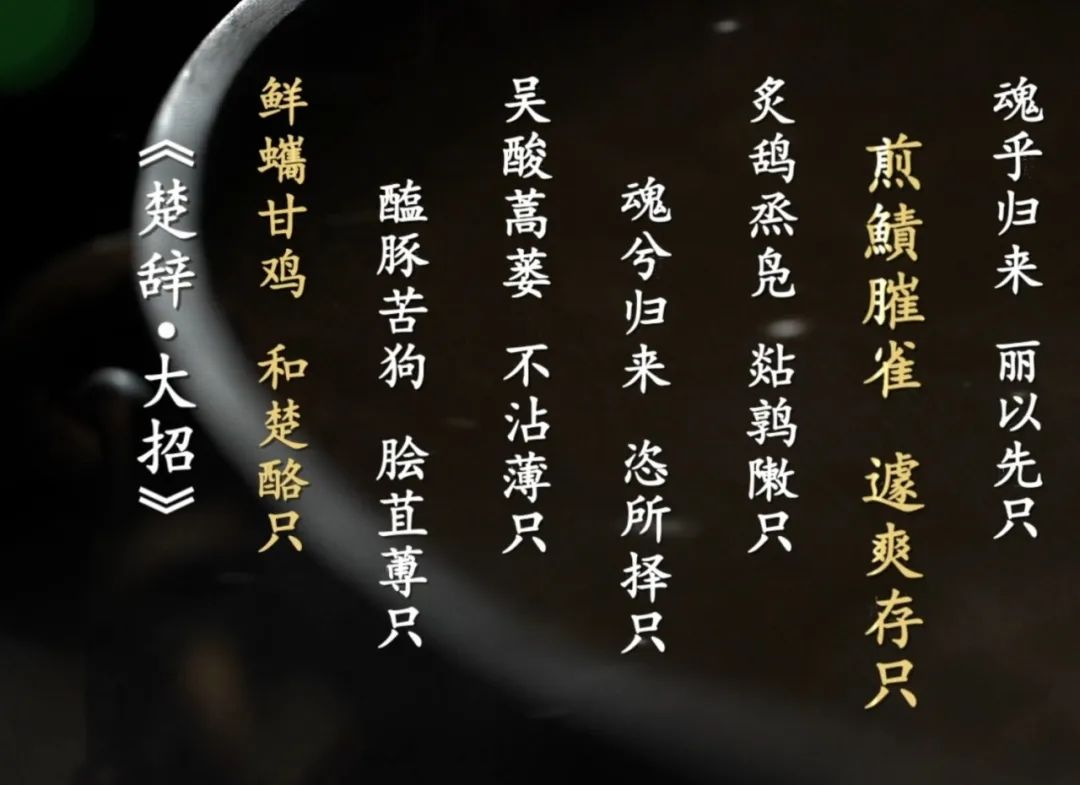

《楚辭?招魂》中關于河鮮美食的記載

除此之外,楚人吃魚還有蒸、燒、燜、燉等各種做法。兩千多年前,《楚辭?招魂》中就記錄了20多種從主食到菜肴的楚地河鮮名食。兩千多年前,楚人以智慧將魚的滋味發揮到極致,每一種技法都是對自然饋贈的珍視;兩千多年后,這份對魚鮮的熱愛與匠心在湖北大地生生不息,成為連接古今的味覺紐帶。

這些陳列在博物館中的飲食文物,不僅見證了長江流域“食不厭精”的飲食智慧,更彰顯著中華文明在煙火氣中代代相傳的連續性與創新性。今天,當我們品味湖北美食時,咀嚼的不僅是舌尖的美味,更是一段流淌千年的文化血脈與生生不息的文明密碼。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像