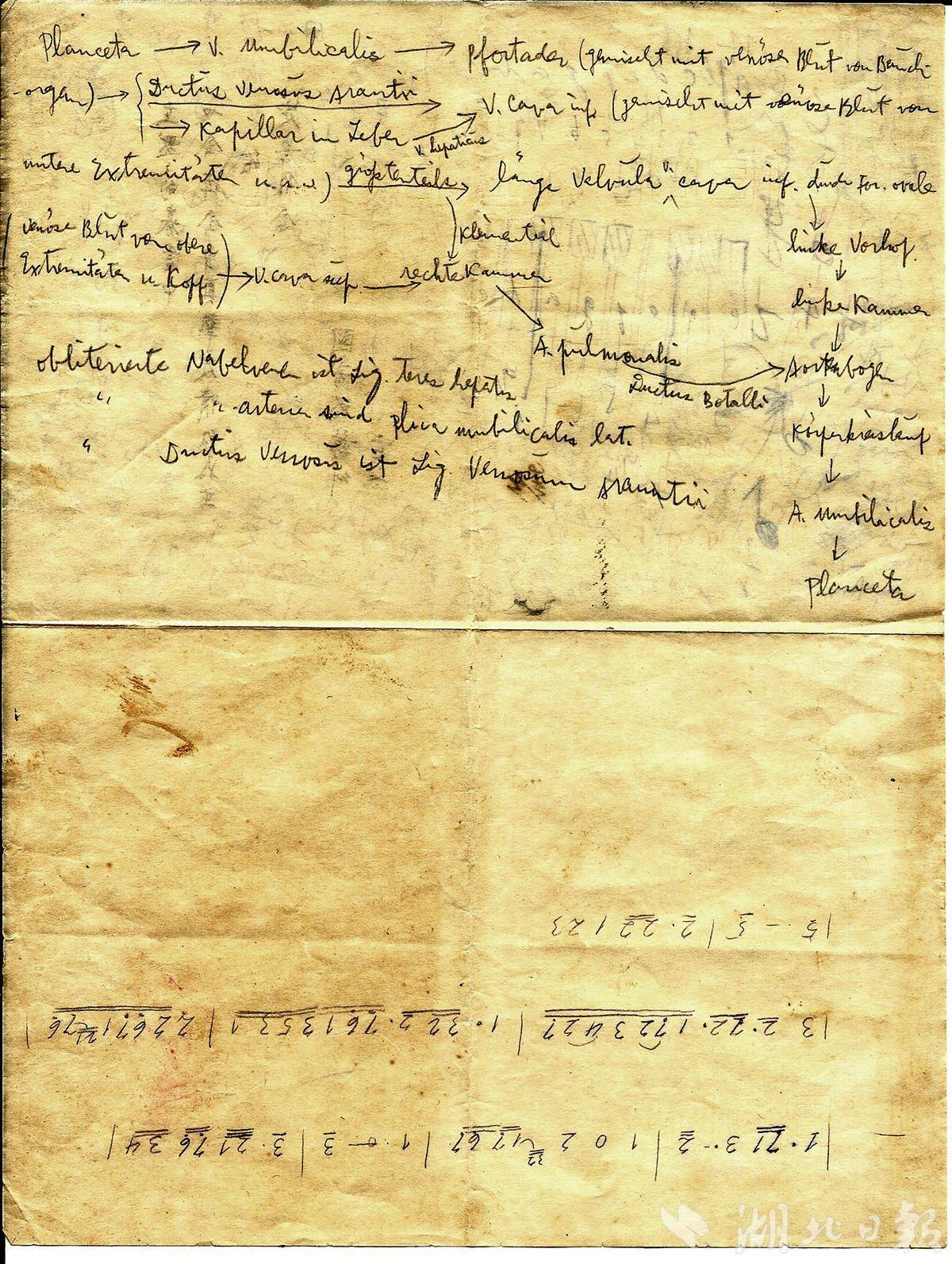

湖北日報訊(記者龍華、通訊員童萱)“九江失守了,長沙失守了,我的家鄉也失守了……”在華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院院史館中,一張泛黃的草稿紙,無聲訴說著抗戰時期一名同濟醫學生的憂思與信念。紙的正面,工整抄錄著德文、拉丁文的產科學筆記和貝多芬《歡樂頌》的曲譜,背面卻布滿潦草字跡,是一位青年在烽火連天中對“讀書救國”的苦苦思索。

同濟醫學生留在《同濟醫學季刊》中的稿紙。

這張草紙,是同濟人抗戰遷徙史上的一個縮影。

1937年盧溝橋事變點燃中國全民抗戰的烽火。當時的同濟醫院還在上海,名為同濟大學醫學院附屬醫院。原本位于大上海的同濟醫院師生毅然投身救亡——一批人奔赴前線,在戰火中救死扶傷;另一批人則踏上千里西遷路,輾轉多地,最終于1940年遷至四川李莊和宜賓。

戰時的湘鄂桂地區,斑疹傷寒、回歸熱等疾病肆虐。傷兵營中虱子橫行,成為“看不見的敵人”,嚴重挫傷軍隊戰斗力。危急關頭,1933年畢業于同濟大學醫科的林竟成醫生站了出來。

他發明了“酒灶式蒸汽滅虱器”,用蒸汽高效滅虱,率領醫療隊跑遍湖南40多個縣,為無數軍民阻斷疫病傳播。在衡陽醫院,他還發現傷兵因營養不良大量死亡,便自省伙食費、動員社會捐資,開辦“傷兵特別營養廚房”,挽救眾多生命。

抗戰中,林竟成帶領醫療隊轉戰各地,屢次在日軍轟炸中死里逃生。1955年,他作為同濟醫院遷漢后首任院長,繼續投身醫學事業,并隨后籌建武漢醫學院公共衛生系。

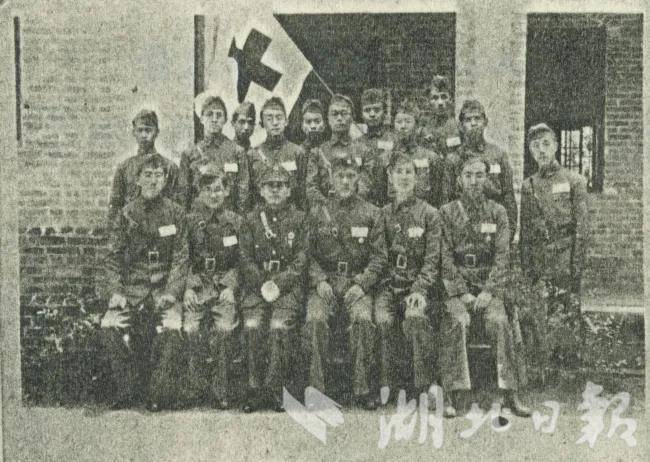

同濟師生參加紅十字會醫療隊人員合影

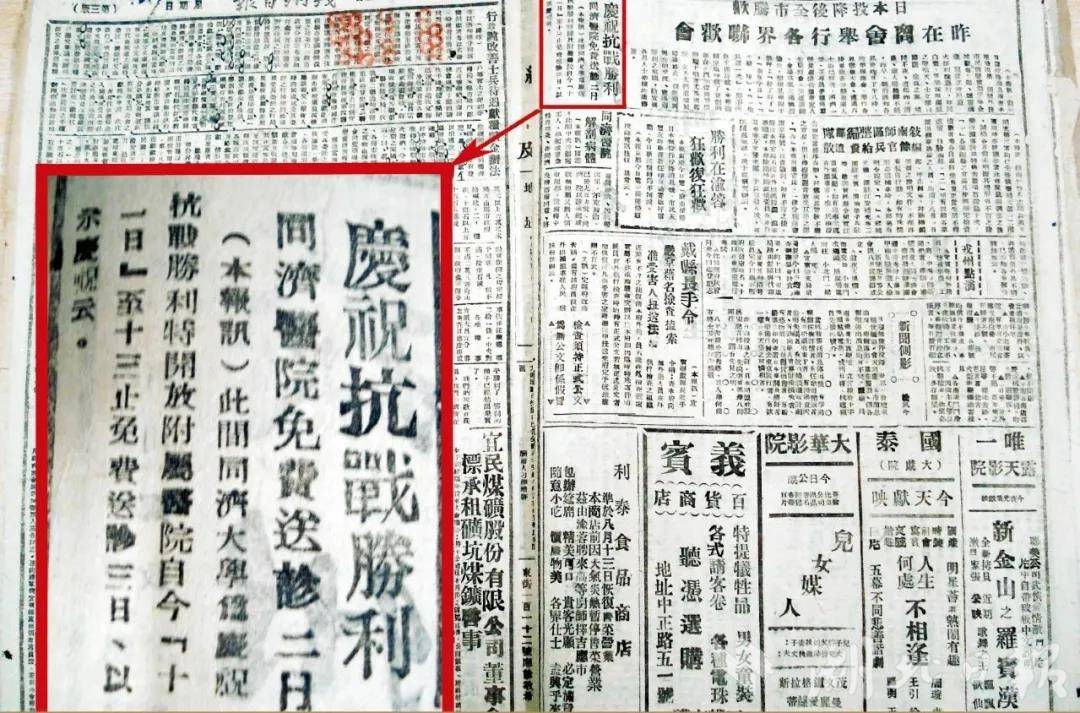

西遷四川李莊期間,同濟師生還面臨另一重挑戰——當地民眾因不了解人體解剖,誤將醫學實驗視為“吃人”而恐慌。師生們沒有退縮,而是舉辦醫學科普展覽,公開陳列人體器官與骨骼標本,用科學破除迷信。他們在宜賓設立“醫學科學陳列館”,趕集日主動巡診,抗戰勝利之際甚至連續3天免費義診,深深感動了當地百姓。一扇帶來科學新風的窗戶打開,在偏僻的川南古鎮播下醫學文化的種子。

為慶祝抗戰勝利,醫院在報上刊登送診告示。

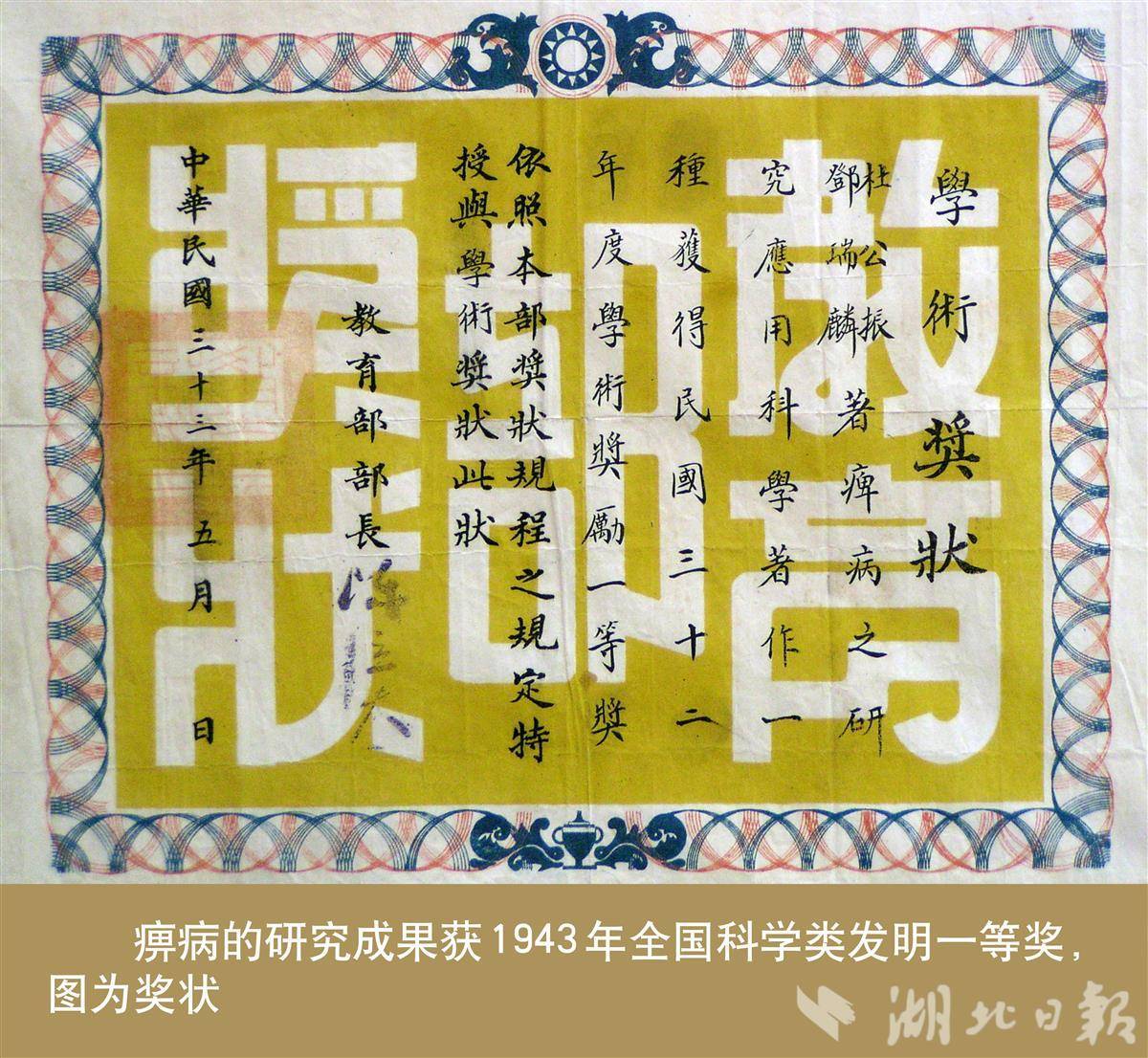

更令人稱道的是,1941年春,宜賓中學37名學生在“打牙祭”后突發急癥,呼吸艱難、四肢癱軟。同濟醫院教授唐哲、杜公振、鄧瑞麟緊急前往救治,判定為鋇中毒,最終追溯到病源是當地食鹽中含大量氯化鋇。

他們不僅成功搶救學生,更通過科研破解川南地區困擾民眾多年的“麻腳瘟”之謎,推動政府禁用有毒食鹽,杜絕后患。該項成果于1943年榮獲全國應用科學類學術發明一等獎。

抗戰中,同濟人一邊穿越炮火救治傷員,一邊在異常艱苦的環境中堅持醫學研究與教學,取得多項重大成果,為抗戰勝利及中國現代醫學發展奠定堅實基礎。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像