明 藍釉描金雞心執壺

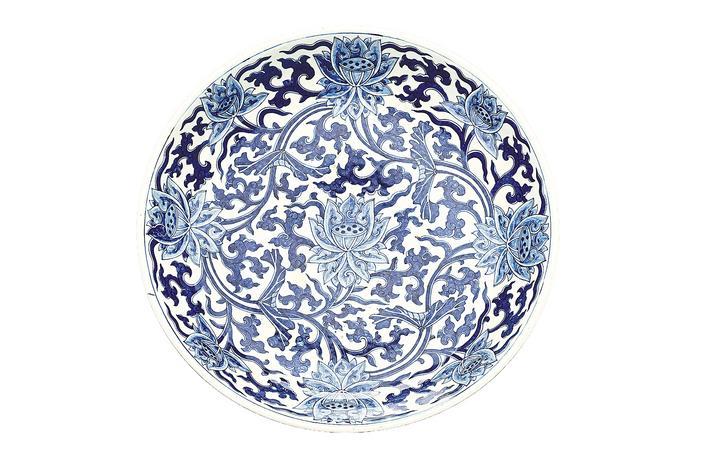

清 光緒 “儲秀宮”款 青花纏枝蓮紋大盤

清 乾隆 青釉暗刻蓮紋盤

清 “嶰竹主人”款 藍地粉彩冰梅紋盤

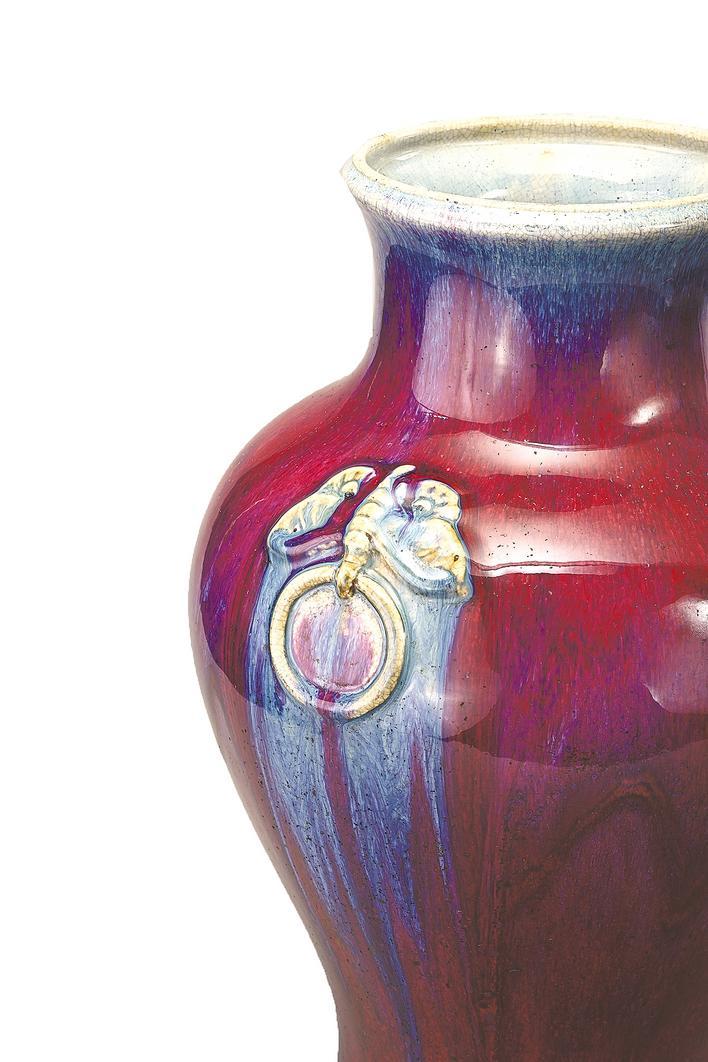

清 乾隆 仿鈞釉蝶耳銜環尊

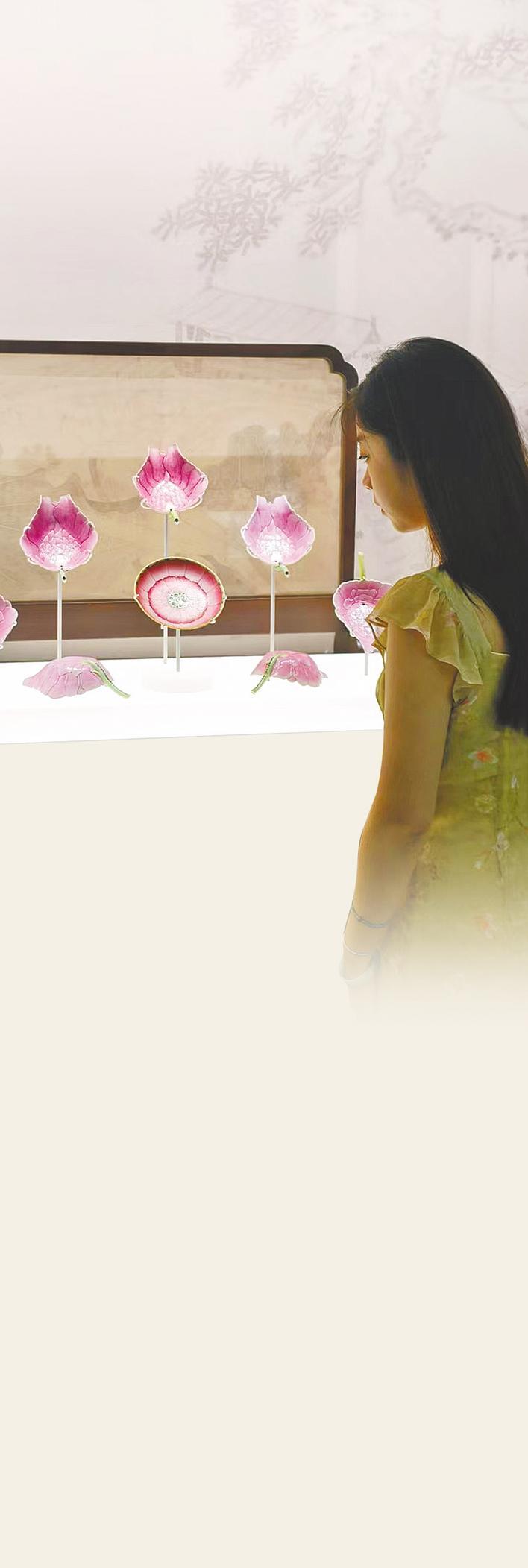

多件粉彩荷花式吸杯同時展出,如花朵盛開。

清 雍正 青花地海水 白釉龍紋膽瓶

唐 洗作 廚作陶俑 (本版圖片由武漢博物館提供)

金 白地紅綠彩 花卉紋碗

湖北日報全媒記者 海冰 通訊員 屈征 陳聲宇

從新石器時代的粗獷陶器,到明清時期釉彩紛呈的宮廷御瓷……九月十三日,武漢博物館全新打造的“萬象隨陶鈞——館藏古代陶瓷藝術展”精彩亮相。

作為該館近年來重點打造的常設展之一,展覽在展品遴選、內容解讀、展陳空間、互動展項等方面全面升級,系統呈現中國數千年的陶瓷藝術演變,吸引不少觀眾漫步展廳感受陶瓷之美。

萬余藏品精選380余件套

構建陶瓷發展脈絡

新展從萬余件館藏文物中悉心遴選380余件(套)陶瓷精粹,從新石器時代的粗陶稚韻到民國年間的瓷品風華,跨越數千年時光的陶瓷器物在此聚首。尤為難得的是,百余件曾深藏庫房的珍品,此次首度揭開神秘面紗。

展覽分為“泥火交融”“隨時物華”“若采自然”“巧藝天工”四個單元,涵蓋了不同歷史階段、地域風格和工藝流派,構建起從新石器時代到近代的陶瓷發展脈絡,既展現了陶瓷藝術的多樣性,也折射出中國古代勞動人民的卓越智慧。從陶土初萌到瓷韻鼎盛,從遠古先民的日常生活到宮廷的奢華陳設,駐足展柜前,透過陶土的溫潤、瓷釉的清透,似能捕捉到窯火淬煉的光陰故事。

此次新展移至該館三樓展廳,展陳面積擴大至700平方米,整體動線經重新打磨,布局錯落有致,為觀眾帶來更流暢的參觀體驗。沉浸其中,仿佛穿越了千年陶瓷的星河,一步一景皆是韻。

“敖丙的法器”、四愛圖梅瓶

眾多名器讓人眼花繚亂

清雍正年間的青花地海水白釉龍紋膽瓶,上部小口細頸,下部垂珠滴露般圓潤,線條流暢而富有張力。其造型與電影《哪吒之魔童鬧海》里敖丙的法器造型頗為相似,吸引不少觀眾前來尋寶。

武漢博物館副研究館員范江歐美則從另一視角進行解讀:這件重器充滿巧思,不同于以白釉為地、描繪青花圖案的主流做法,該膽瓶以青花為地,白釉繪游龍,更以堆塑工藝附于瓶身,增添了海浪滔天、游龍翻騰的壯闊氣勢,堪稱清前期制瓷工藝與造型美學結合的生動例證。

漫步展廳,讓人驚喜不斷。除了青花地海水白釉龍紋膽瓶外,新石器時代變形蛙紋彩陶罐、清雍正斗彩芝仙祝壽圖盤等館藏名器悉數登場,在全新展陳空間內風采更勝從前。鎮館之寶、元代青花四愛圖梅瓶也從一樓展廳遷至新展廳亮相,住進館方精心打造的“新家”,更彰顯優雅、端莊的氣質。

百余件館藏珍品此次首次面向公眾展出,它們讓陶瓷發展史從書頁走向現實——戰國施彩磨光黑陶舞俑,古樸而又可愛;唐三彩罐明艷絢麗,展現盛唐氣象;明代琉璃龍形建筑構件氣勢恢宏;清乾隆仿鈞釉蝶耳銜環尊,釉色豐富多變,流光溢彩;清光緒“儲秀宮”款青花纏枝蓮紋大盤,紋飾繁密,清雅麗質。

除了館藏名器,展覽還更多聚焦古人的日常。武漢地區的唐墓中出土了大量陶俑,此次亮相展廳的就有“洗碗”陶俑、“刷桶”陶俑、“烹飪”陶俑、“觀火”陶俑。古人的生活場景穿越千年撲面而來,煙火氣息十分濃郁。

此外,元代“尹”款白地褐彩梅瓶,瓶身書指代蒸餾酒的“哈剌吉”一詞,瓶底書“尹”字,承載著元代蒸餾酒的釀造記憶,也是當時定制款商品的代表;明代帶座琺花彩獅器形高大,威嚴沉穩,細節刻畫入微,盡顯民間陶瓷藝人的不凡創造力;清代素三彩三國人物故事圖五供,體現了古代祭祀文化。

古人匠心VS策展人巧思

展陳煥新盡顯陶瓷美學

此次全新升級的陶瓷展,既是文物精品的璀璨薈萃,更是一場領略陶瓷藝術的美學之旅。

為了更透徹地闡釋中國陶瓷蘊含之美,館方在展陳設計上反復打磨,力求將中國傳統文化中獨有的雅韻之美,細膩而生動地呈現在觀者眼前。

范江歐美說:“策展理念強調‘淡而舒雅’,展柜和展墻盡量簡潔素雅,以讓展品釉色不被干擾,更顯溫潤柔和。希望觀眾能在恬淡靜謐中,與美獨處。”

展廳造景錯落有致,在不經意間的轉角處,也許就藏著策展人的巧思和小心機。范江歐美舉例稱,在花盆、花瓶的背景墻上繪上插花,以營造更強的氛圍感;將鳥食罐放進鳥籠中陳列展出,只為原汁原味地展現器物的使用場景。色彩明麗的粉彩荷花式吸杯,在多家知名博物館都是網紅,展覽一次性展出多件,并設計出花朵盛開的絢爛場景,以方便觀眾從不同側面欣賞這類器物。有觀眾驚呼其為“潑天的富貴”。

展覽還設置多處造景打卡點及互動設置,讓游客在感受陶風瓷韻的同時也能打卡出片。一幅8.5米長的《中國陶瓷文化數字長卷》,以時間軸串聯起陶瓷發展史上的重要節點。這是國內首次在博物館內運用數字交互技術與可觸摸曲面屏設備展示中國陶瓷歷史。觀眾通過觸摸屏幕,即可在山水畫卷中“穿越”歷史長河,深入了解陶瓷技藝與文化的演變。

“在整理文物和策展過程中,我時常為古人的匠心所感嘆和感動。”范江歐美說,在“若采自然——瓷之釉”單元,展出了色彩繽紛的瓷器,僅一個青色,就涵蓋有粉青、梅子青、豆青、翠青、冬青、天青等多種青色。“從早期的青瓷,到宋代如冰似玉,再到明清時期各種各樣的青色,背后是制瓷匠人無數次的探索與創新。從‘偶然得之’轉變為隨心所欲的‘拿捏’,這應該就是中國精神的直觀體現吧。”

金秋九月,不妨來武漢博物館赴一場陶瓷織就的美學盛宴,在釉色的溫潤與光影的交織中,共同領略中國陶瓷藝術的恒久魅力。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像