極目新聞評論員 文清蔓

實習生 王一寧

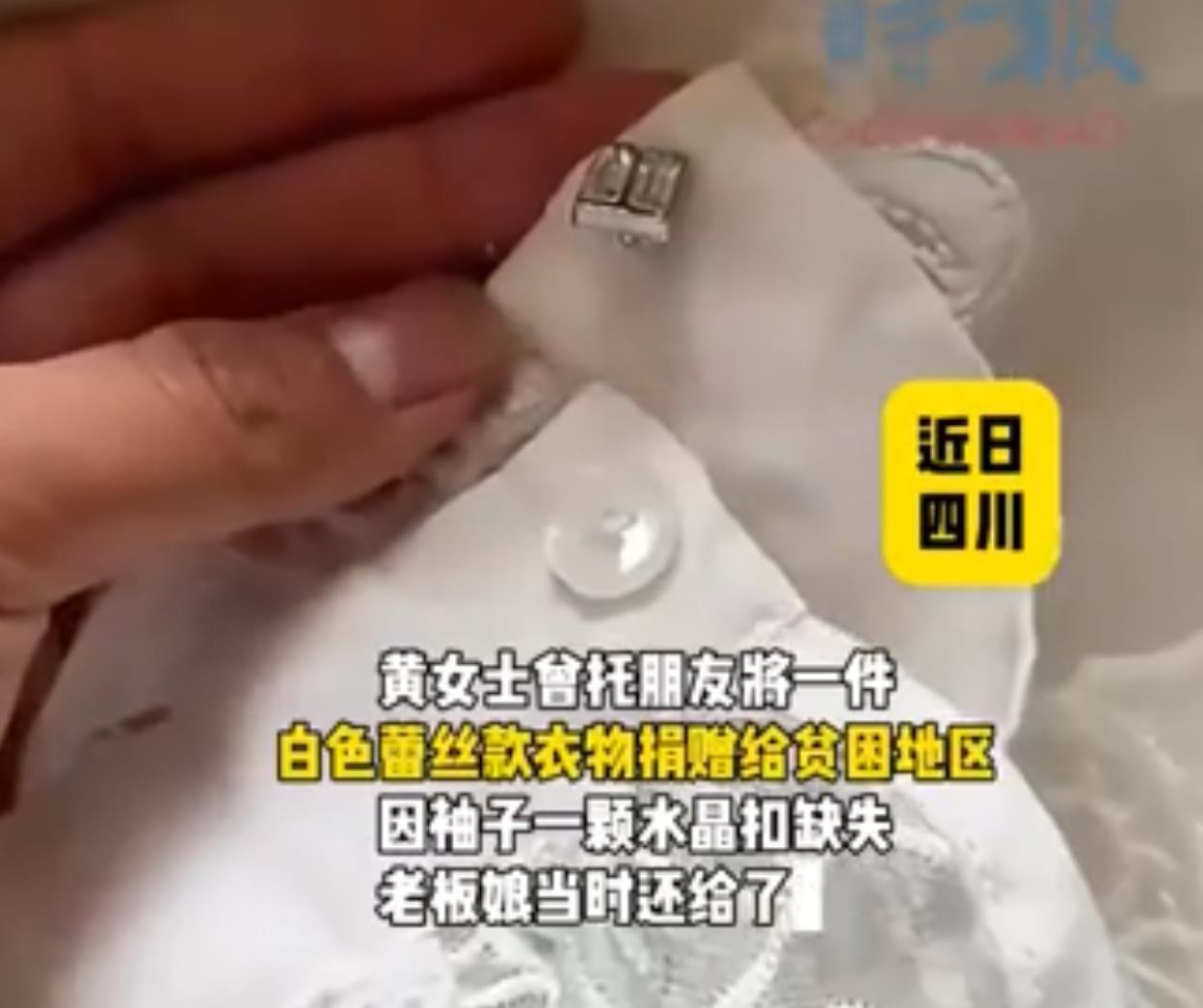

10月19日,黃女士此前委托朋友捐贈一件白色蕾絲衣物。該衣物因一顆水晶扣缺失購買時曾獲優惠,另一顆紐扣是至親長輩發現袖子扣不上,在家找了顆普通紐扣縫上的。近日她在某直播間“偶遇”同款衣物,以88.89元買下后,通過那顆獨一無二的縫補紐扣,確認這正是自己當初捐贈的衣服。(10月21日極光新聞)

視頻截圖

一顆縫補獨特的紐扣,串聯起捐贈與售賣的荒誕閉環。當捐贈者在直播間重逢自己捐出的衣物時,這場充滿諷刺的“重逢”,不僅戳中了個人善意被辜負的痛感,更撕開了公益鏈條中可能存在的暗箱操作,讓“慈善變生意”的隱憂浮出水面。

捐贈衣物本是最樸素的善意傳遞,是普通人用舊物搭建的溫暖橋梁。一件衣服可能承載著對陌生人的牽掛,一條褲子或許能為困境中的人抵御寒冬,這種不圖回報的互助精神,正是社會信任的重要基石。然而,當愛心物資被悄然流入商業鏈條,當“幫助他人”的初心異化為“賺取差價”的算計,看似精明的利益變現,實則在一點點啃噬公眾的善意存量。一次暗箱操作毀掉的不僅是一件衣服的公益價值,更可能讓無數人在下次捐贈時猶豫。若善意終成他人牟利的工具,這份溫暖是否還值得傳遞?

解開信任困局的關鍵,在于讓公益流程真正“曬在陽光下”。公眾需要的不是模糊的“愛心感謝”,而是清晰可追溯的全鏈條透明:衣物從捐贈點收集后,經過哪些機構分揀消毒?運輸環節由誰負責?最終發放給了哪些受助者,或是因何種原因進入公益義賣渠道?每一個環節的信息公開,既是對捐贈者善意的尊重,也是對公益公信力的守護。就像那顆獨特的紐扣成為識別衣物的憑證,完善的追溯體系也應成為公益的“身份標識”,讓每一份善意都能精準抵達需要的地方,讓每一次捐贈都能看見實實在在的價值兌現。

公益不可以是藏在暗處的生意,善意更不該成為謀利的墊腳石。以透明打破疑慮,以規范守護初心,才能讓捐贈衣物真正承載起互助的溫度,讓社會信任的橋梁越建越牢。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像