極目新聞評論員 屈旌

近日,吉林長春的一名寶媽陳女士在社交平臺上發帖稱,她通過公益組織中的義工捐贈舊衣后,收到了一位14歲涼山女孩的感謝信和視頻。

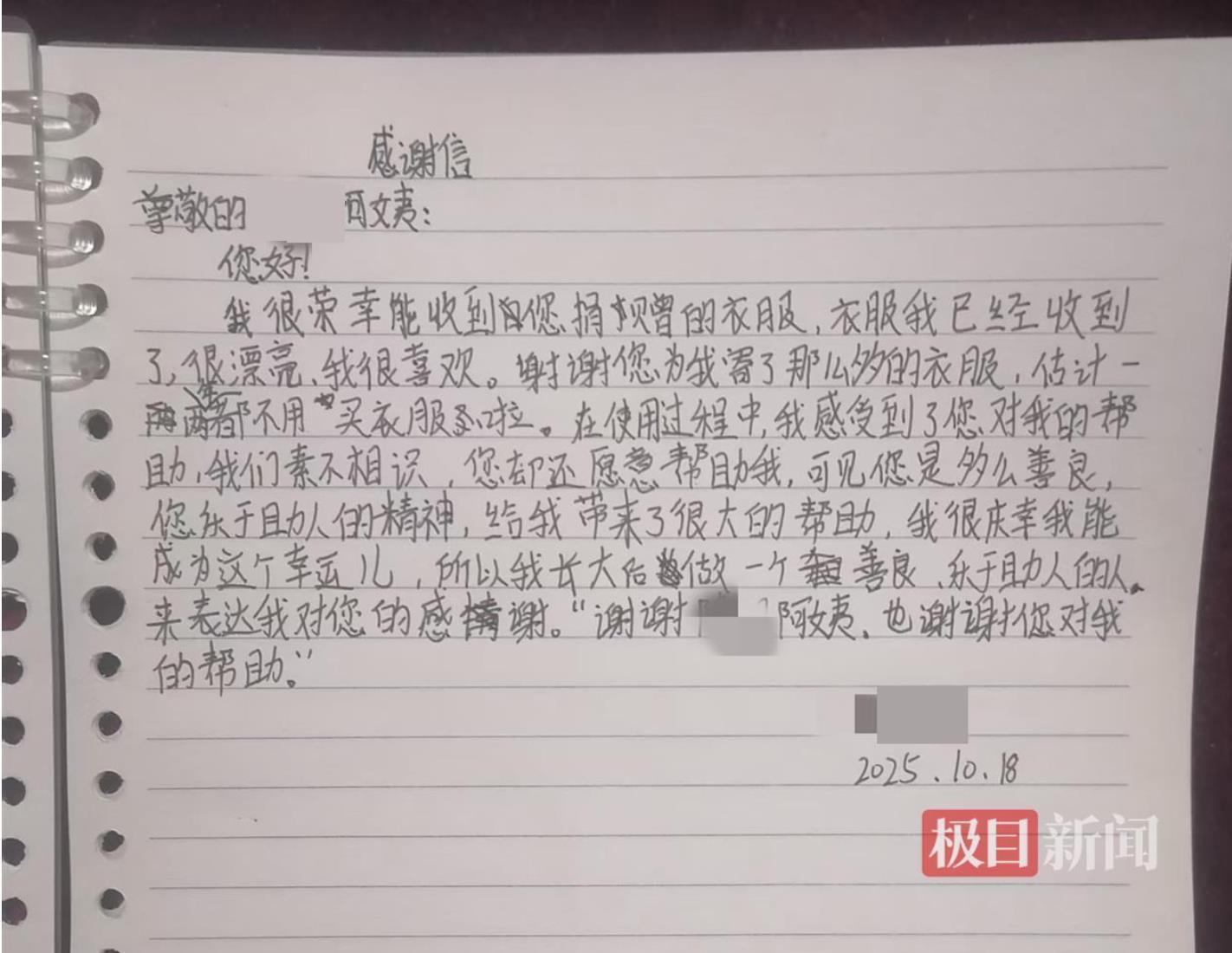

視頻中女孩穿著她送的衣服,笑著說道:“感謝阿姨”,信中寫道:“您樂于助人的精神,給我帶來了很大的幫助,我很慶幸能成為這個幸運兒,所以我長大后要做一個善良、樂于助人的人。”

女孩展示她穿上陳女士捐贈的衣服(受訪者供圖)

陳女士表示,雖然此前她也捐贈過多次衣服,但這是她第一次收到受捐者的親筆信,讓她不禁感嘆:“讓我收獲了巨大的溫暖與愛的回流”。(據10月22日極目新聞)

陳女士收到的感謝信(受訪者供圖)

陳女士將閑置衣物捐贈給需要的人,包含著樂于助人的溫暖,14歲女孩用質樸的方式回饋謝意,滿載著真摯動人的感恩。女孩在信中說:“長大后要做一個善良、樂于助人的人。”這句樸素的承諾,讓我們清晰地看到,善意是如何在一顆年輕的心靈中生根發芽的。

這份跨越千里的溫暖互動,讓平凡善舉有了沉甸甸的分量,讓寶貴的信任成為連通心與心的橋梁,如同一束耀眼的光照進所有人的內心,也照亮了公益行動的前行之路,生動地展現了人性中最美好的一面——當善良遇見真誠,愛的接力便能長長久久。

善意的回響,不只是簡單的“投桃報李”,而是點燃愛心火炬的火種。陳女士因這封感謝信備受觸動,不僅自己會堅持捐贈,還會帶動母親加入;評論區里,有很多網友表示“也想捐衣服,求一個靠譜渠道”,這份被廣泛激發的公益熱情,正是善意回響的強大力量。

當捐贈者看到自己的善舉切實幫助到了他人生活,當受助者用成長與感恩回應這份善意,愛心便不再是單方面的付出,而是相互的關懷,流動的情感。這種良性互動會激發更多人加入公益行列,形成“我為人人,人人為我”的社會氛圍。

其實,生活中有很多人都愿意做這樣傳遞善意的好事,但往往因信息不透明而望而卻步。就在幾天前,還有新聞曝光,有網友在直播間里買到了自己捐贈的衣服,眼睜睜地看著自己的善意淪為他人牟利的工具。這些不透明、不誠信的現象,像一道道屏障,擋住了許多人邁向公益的腳步。

人們并非缺乏善心,而是怕這份善心被辜負、被濫用。因此,建立透明可信的公益機制,讓每一份善意都能“有跡可循”,是重建公眾信任的關鍵,也是當前公益事業亟須破解的難題。

構建誠信透明的公益生態,關鍵在于各方都要拿出一份“珍惜善意”的真誠。公益組織應主動公開捐贈流程,建立清晰的反饋渠道,讓捐贈者能清晰了解物資去向;相關部門要加強對公益組織的監管與規范,嚴厲打擊借公益之名行騙的行為;而每個普通人,也可以像陳女士那樣,在選擇捐贈渠道時多一份審慎,在分享善意故事時多一份真實。唯有讓雙向奔赴成為常態,讓善心與感恩形成閉環,才能消除人們的顧慮,讓公益熱情持續升溫。

每一份善意就如同一聲呼喊,理應得到悠長的回應。當每一份善舉都能得到真誠回應,每一份愛心都能被妥善安放,愛便會在這樣的循環中生生不息,溫暖更多不為人知的角落,照亮更遠更璀璨的未來。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像