陽燕,湖北大學文學院副教授,文學博士,主要從事中國現當代文學教學與研究,出版《世紀轉型期的湖北小說研究》等論著

□陽燕

自二十世紀九十年代末步入文壇以來,筆耕不輟的徐則臣已成為70后中國作家的代表性人物,形成了鮮明的創作特色與豐富的作品譜系。

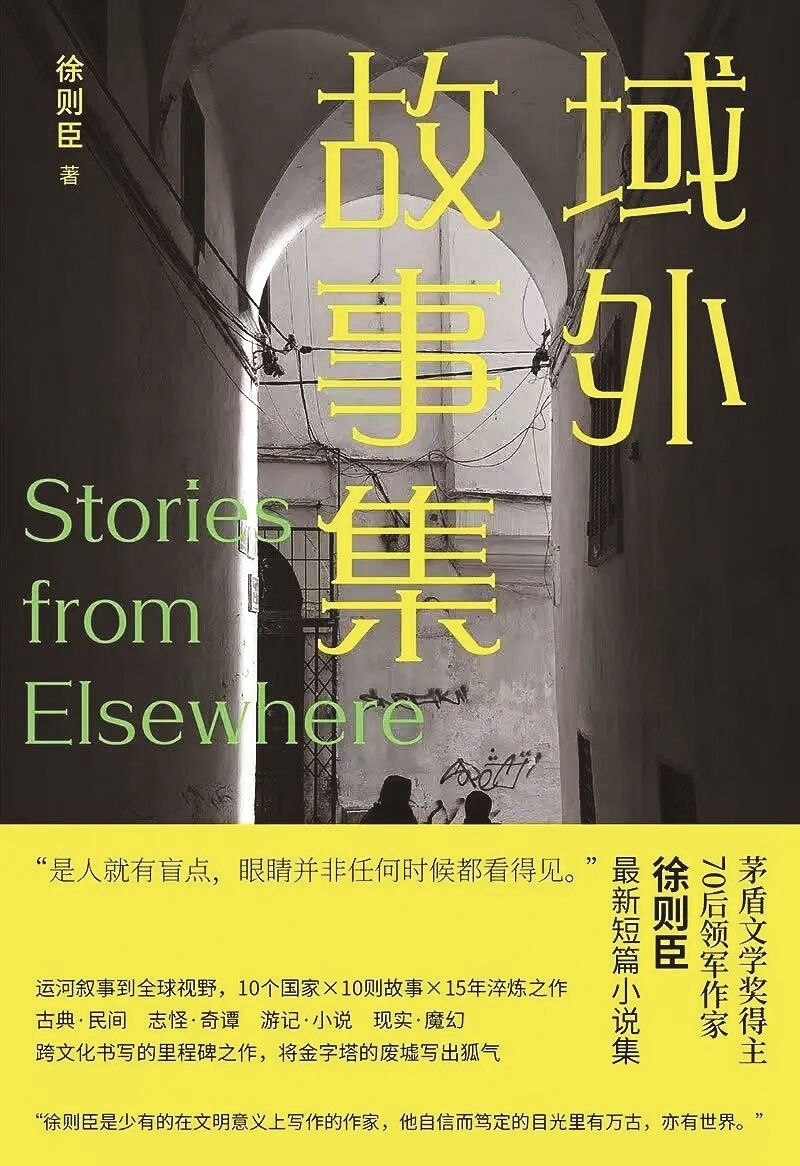

2025年出版的《域外故事集》,堪稱徐則臣“遠方書寫”的最新成果。作家對“外面世界”的探索拓展到了更遙遠的“異域”,在“世界”的維度上書寫“中國”,并隨之進行立體而深刻的文化對話。每一段發生于異域空間的故事與體驗,都暗含著對中國文化與世界文明之間關系的思考,這本新作既延續了作者書寫中國故事的傳統,更拓展了中國敘事的全球視野。

異域空間的中國故事與文化鄉愁

《域外故事集》歷時15年打磨而成,記錄了徐則臣行走美國、印度、哥倫比亞、智利、烏拉圭等九個國家的真實體驗,“跨國別流動”成為文本鮮明的新特質。全書收錄10個短篇故事,以第一人稱“我”的跨國行走為線索,串聯起瓦爾帕萊索的涂鴉街、奇琴伊察的瑪雅金字塔、紐約的中央公園、印度的喧鬧市井、明斯克的安靜小鎮等地理意象,鋪陳出“我”與吉普賽人的偶遇、與美國房東老約翰的交往、與哥倫比亞游擊隊員詩人一同蒙面朗誦等奇異經歷。

然而,這部作品集并非簡單的地理鋪陳與海外見聞羅列,其核心聚焦于“在外國的中國人”:在德國打拼奮斗的小魏與小周(《去波恩》)、在美國大學執教的老馮(《中央公園的斯賓諾莎》)、占領波哥大四分之一蔬菜市場的老杜(《蒙面》)、精于烏拉圭礦山業務的翻譯齊桑(《紫晶洞》)等。這些帶著中國身份的人物扎根異域他鄉,他們的經歷、行為、悲喜與困境,成為展現中國文化、精神與心理的生動注腳。

在徐則臣筆下,語言與飲食等細節絕非單純的“懷舊”符號,而是全球化語境中守護“文化根脈”的載體。當“世界”成為流動的空間,“鄉愁”也不再是念鄉、歸鄉的執念,而是“在異域中保持文化自覺”的勇氣,是中國文化在世界土壤中生長、傳播的鮮活見證。

世界維度的文化交流與對話

《域外故事集》飽含文化敘述與思考的底蘊,卻并非簡單的“文化獵奇”或單向的“文化輸出”。通過敘述者“我”與異域“他者”的互動,作品構建起中國與世界的“雙向觀照”,從而為“中國文化”提供了一種新的世界性思考視角,最終指向“重新理解中國與世界”的核心命題。

《瓦爾帕萊索》中的吉普賽女郎,以“一根筋,對上眼了,到死都不撒手”的專一性情,打破了“吉普賽人浪蕩不羈”的刻板印象,其“瘋狂舉動”是情感執著的外化表現,而這種執著與中國傳統文化中“忠貞”的倫理觀也形成了深層共振。《古斯特城堡》中,駐校作家“我”、緬甸難民一家與美國房東老約翰的日常互動,既展現了不同國家和民族生活方式的差異,更凸顯了人性的相通與互助:緬甸女人“幾乎每天早晨蹲在路邊”,老約翰直言“她在想家”,“我”亦深有同感——“她實實在在地蹲了大半個小時,就可以把空下來的部分結結實實地填滿”;約翰對青春期兒子雖有交流困境,卻滿含摯愛親情,當其搶劫銀行之事曝光后,“我”立即明白他以身犯險的目的是去監獄“陪伴兒子”,遂決定向警察說明緣由。這些偶遇的“陌生人”并非“異域奇觀”的符號載體,而是以真實、鮮活的生命形象,印證了人類情感與精神的共通本質。

徐則臣的寫作力圖破除中西對立的刻板印象,善于從動態、辯證的角度去思考文化的差異和溝通。《去波恩》以“復雜的反例”展現不同文化背景下青年戀人價值觀念的沖突:學古典建筑的混血女孩安雅堅信她的“好日子在北京”,中國男友卻執意要定居法蘭克福;安雅渴望變動自由,男友則更傾向于安定靜好。可見,文化心理既源于基因與血緣,也來自后天教育養成,無法簡單定性。《瑪雅人面具》則藝術化地呈現了中西文化的流動與互鑒:瑪雅面具匠人胡安,黃皮膚、黑頭發、黑眼睛、瘦高身材、細長脖子,外貌酷似東方人,其精湛的面具技藝與中國木匠世家“我”的“二叔”的手藝形成跨時空對話;而“面具上傳神的眼睛”,既是瑪雅文明的智慧結晶,也暗合中國傳統工藝“以形傳神”的美學追求。這則故事與其說是呼應瑪雅文明與中華文明“同源”的傳說,不如說是通過“面具”這一媒介,展現兩種古老文明對于“生命、神秘、傳承”的共同思考。

游記與虛構共生的敘述策略

《域外故事集》兼具文化厚度及趣味性與文學性,得益于別致的敘事方式。敘事創新首先體現在第一人稱“我”的雙重身份建構上。作為親歷者,“我”對不同國家的地域風貌、風土人情進行了細致入微、真實生動的描繪,這種細節還原式的游記筆觸既增強了故事的可信度,更賦予作品強大的感染力,讓讀者仿佛身臨其境。作為反思者,“我”不斷將異域經驗與本土記憶勾連,成為破解文化密碼的鑰匙,實現了從“空間跨越”到“文化互滲”的深層轉型。

在“游記”的真實性之外,《域外故事集》還融入了鮮明的文學虛構色彩,強化了“故事感”。真實的空間坐標與虛構的人物命運相互纏繞,構建起跨越國界的文學地圖,而“真假參半、虛實交織”的表達,正是徐則臣對跨文化敘事可能性的探索。

此外,徐則臣還頻繁使用“元敘事”技法,將創作本身或“文本中的文本”融入敘事,強化真實與虛構交融的效果。《手稿、猴子,或行李箱奇譚》從作者在印度機場丟失行李箱的親身經歷起筆,特別點明箱子里裝有《王城如海》的創作手稿,讓故事充滿真實感。作品既記錄了作者游覽印度的體驗與見聞,又插入了一篇筆名為辛格·辛格的印度作家撰寫的專欄短文——在這位印度作家筆下,中國作家丟失行李箱的素材,被轉化為“從箱子里爬出來一只氣息奄奄的猴子”的“荒誕故事”,而這只神奇的猴子恰好激發了“我”的創作靈感,讓擱淺的《王城如海》得以順利完成。《斯維斯拉奇河在天上流淌》可視為徐則臣曾經的小說《如果大雪封門》的續篇,作家讓小說人物“林慧聰”以駐留畫家的身份前往明斯克,在體驗、創作“真正可以封門的大雪”的同時,邂逅了來自中國的“釣冰老人”。這位“中國怪老頭”沉默寡言、神秘莫測,日復一日在河面上冰釣,最終在一場大暴雪后消失,化為“完整的死人”。顯然,這是一篇“虛構性”非常強的作品,作家在敘述中留下了諸多的空白與引而不發的暗示,召喚讀者主動想象與補充。

徐則臣在創作談中曾坦言:“站在中國的土地上講中國故事不免具有局限性,換個眼光傳播中國文化是今后的努力方向。” 從新時代文學視閾來看,這種創作轉向頗具深意。《域外故事集》通過講述跨國空間中的奇妙故事,將當代中國的個體經驗納入世界文明的對話體系,實現了“中國故事”與“世界議題”有效銜接。作品以“平等對話”的姿態,將中國的文化、倫理、記憶置于世界文學的坐標系中審視,既摒棄了“文化自大”的封閉性,也拒絕了“文化自卑”的依附性,為中國文學的跨文化表達提供了寶貴范例。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像