湖北日報全媒記者 農新瑜 通訊員 黃影

鼓板聲聲,唱腔陣陣,余音繞梁。10月24日晚,2025長江文化藝術季“靈動長江”舞臺藝術精品展的壓軸演出之一——由國家京劇院帶來的經典現代京劇《紅燈記》在武漢洪山禮堂精彩上演。

舞臺上,紅燈熠熠生輝,照亮了觀眾席上一張張沉浸于劇情中的臉龐,也照進了一段跨越半個多世紀的藝術記憶。鏗鏘鑼鼓和熟悉的旋律響起,現場千余觀眾跟隨劇中人物,回到那個烽火連天的抗戰歲月。

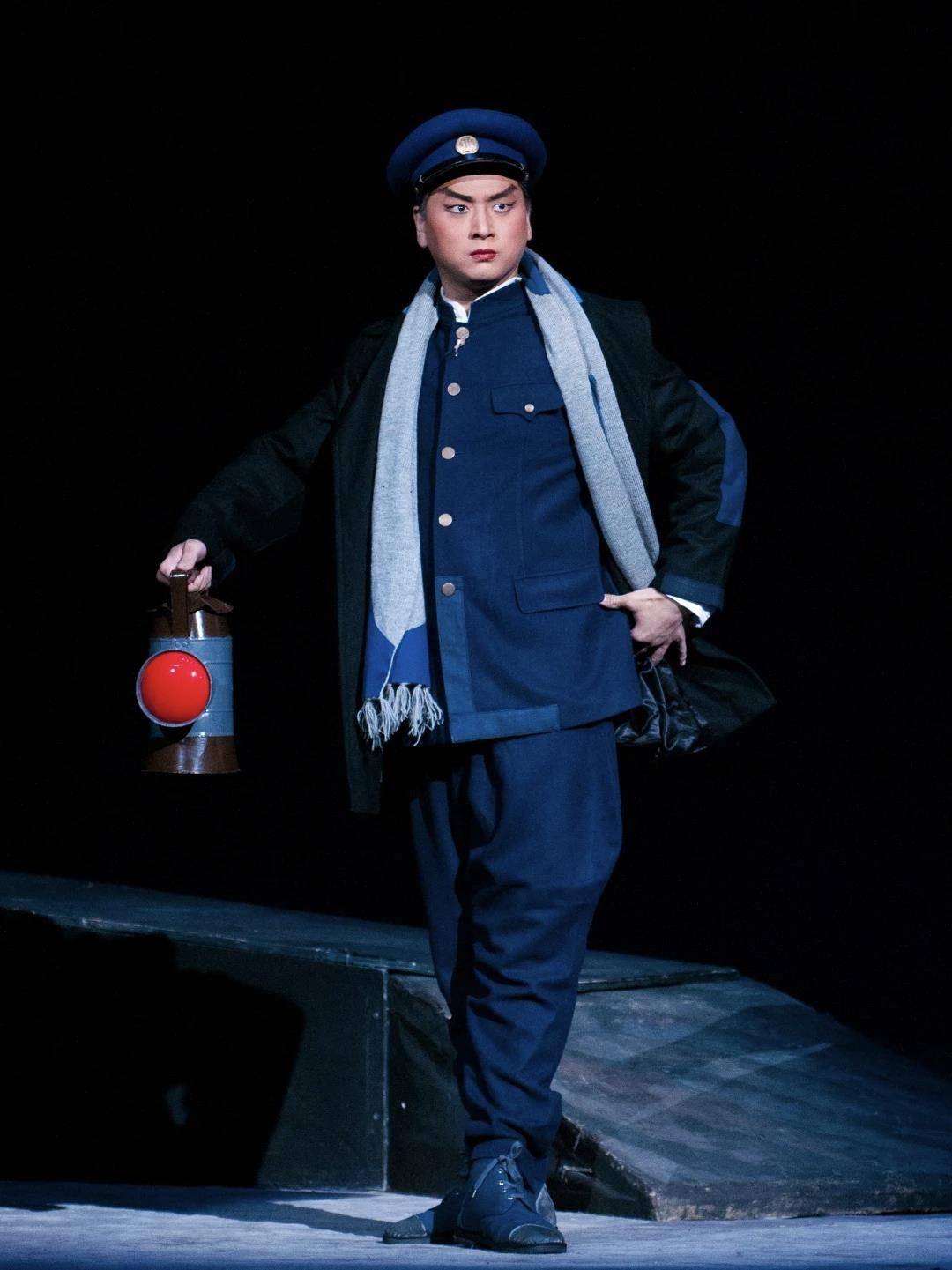

演出劇照(演出方提供)

《紅燈記》講述了抗日戰爭時期,鐵路扳道工人、共產黨員李玉和與母親李奶奶、女兒李鐵梅三代異姓一家,在“二七”大罷工的革命情誼中結緣。在執行向柏山游擊隊轉送密電碼任務時,李玉和因叛徒出賣被日寇抓捕,他堅貞不屈,英勇就義。李奶奶在犧牲前向鐵梅痛說革命家史,激勵后代。最終,鐵梅繼承遺志,在黨和群眾的幫助下,機智擺脫敵人,成功將密電碼送上柏山。

“痛說革命家史”“我家的表叔數不清”“打不盡豺狼決不下戰場”……一個個經典唱段在禮堂回蕩,贏得觀眾陣陣叫好聲和掌聲,不少唱段引來戲迷小聲跟唱。他們中,有白發蒼蒼的老者,也有年輕的面孔。

演出劇照(演出方提供)

演出中,國家京劇院演員們的精湛表演,將劇中人物演繹得淋漓盡致。李玉和的堅毅剛強,奶奶的深沉大愛,李鐵梅的成長蛻變,都在演員們的唱念做打中得到了生動詮釋。字正腔圓、情飽滿、蕩氣回腸的唱段,盡顯演員的深厚功力和京劇的藝術魅力。

演出現場,三代同堂觀劇的場景并不少見。今年68歲的李先生帶著兒子和孫子一起來觀演:“我年輕時就喜歡《紅燈記》,讓我更高興的是,兒子和孫子也看得入神。這就是經典的魅力,它能夠讓不同年齡的人產生共鳴。”

演出劇照(演出方提供)

“《紅燈記》我年輕時就百看不厭,這次能現場看國家京劇院原汁原味的演出尤其開心。劇中'二七'大罷工發生地就在武漢,更是覺得特別親切!”72歲的華中科大退休教師陳建福女士說。

90后觀眾文先生則說,他是戲曲票友,讀大學時就演過《紅燈記》片段,這次看了整部劇感覺特過癮,“真是一場震撼人心的京劇盛宴。”

坐在湖北日報全媒記者身邊的水果湖一小三年級學生、8歲的方子衿小朋友,津津有味地看完了整場演出:“我覺得這部戲故事很精彩,戲里的鐵梅演得最好,最能打動我。”

演出劇照(演出方提供)

演出結束,觀眾席爆發出經久不息的掌聲,許多觀眾久久不愿離去。

誕生于61年前的《紅燈記》,以其高度的思想性、藝術性和鮮明的人物形象,成為中國京劇史上的一座豐碑。自1964年首演以來,經歷半個多世紀的時代變遷,它依然活躍在舞臺上,感染著一代又一代觀眾。

演出現場(湖北日報全媒記者農新瑜攝)

據了解,國家京劇院《紅燈記》已歷經三代傳承,并培養了一批批優秀的京劇演員,如李少春、袁世海、杜近芳、高玉倩、錢浩梁、劉長瑜等,他們的精湛表演為后輩樹立了榜樣。新一代演員如張浩洋、畢小洋、張譯心等,通過不斷學習和創新,賦予經典角色新的生命力。幾十年來,《紅燈記》不僅在國內廣泛傳播,還走出國門,受到國際觀眾的喜愛。

觀眾在演出前留影(湖北日報全媒記者農新瑜攝)

此次來漢演出,國家京劇院以全院最佳演員陣容傾情出演。第三代李玉和扮演者、80后演員張浩洋表示:“《紅燈記》是我們劇院的傳家寶,我從2011年開始演李玉和,迄今已演過200多場,每次演出,看到觀眾被劇情打動,被人物感染,跟著我們一起唱,我們就知道,這部戲的價值還在,它的精神還在傳承。”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像