湖北日報全媒記者 海冰 通訊員 魯黎 黃敏

10月28日,由湖北省博物館主辦,聯合長沙簡牘博物館、甘肅簡牘博物館、龍山縣里耶古城(秦簡)博物館等11家國內文博機構,重磅打造的“簡讀中國——中國出土簡牘展”精彩亮相。展覽也是2025長江文化藝術季璀璨文博系列展覽之一。

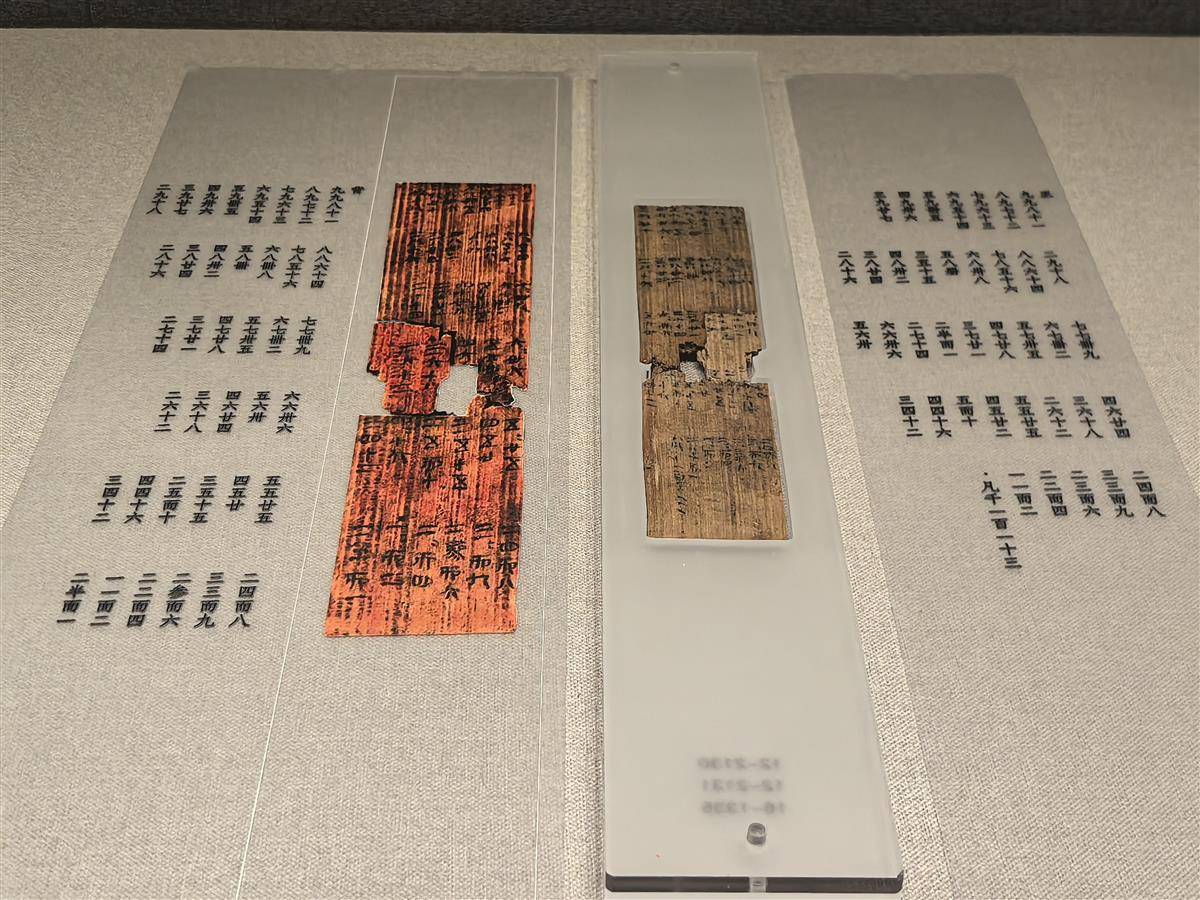

里耶秦簡《九九表》木牘 龍山縣里耶古城(秦簡)博物館藏

曾侯乙墓戰國早期竹簡、睡虎地秦簡、里耶秦簡、居延漢簡、敦煌漢簡、走馬樓三國吳簡、武威旱灘坡晉簡……展覽以簡牘的演進為線索,展現戰國至東晉近千年間簡牘作為主流書寫載體的漫長歷程。展出簡牘包羅萬象、立體豐富,既有治國經緯、法律體系、典籍佚篇、西域故事,更有展現人間煙火的社會百態。

潮女穿搭 吃貨福音

古人生活百態鮮活再現

湖北省博物館學術研究中心副主任羅恰和策展團隊前后籌備大半年時間,經反復研討,最終將展覽的核心視角定為“小人物的大歷史”。

羅恰接受湖北日報全媒記者采訪時說,展覽借助簡牘實物、配套圖文、多媒體互動等多維呈現,立體解讀,突破傳統宏觀敘事,突出“人”的活動。“從基層官吏越人14年的工作日志,到西域戍卒日常生活,再到三國吳許迪案、史綽木刺等,他們的姓名、租稅、病方、書信等,構成了國家運行的真實細節,還原了‘歷史大多數’的呼吸與溫度。”

睡虎地漢簡《十年質日》 湖北省文物考古研究院(湖北考古博物館)藏

“坦率地說,舉辦此類簡牘展還是極具挑戰性的。簡牘觀賞性通常不如精美的青銅器、瓷器,同時簡牘以古文字為核心,專業性強,欣賞的門檻相對要高一些。”羅恰說,為讓展覽盡量貼近公眾,展板文字力求通俗易懂,避免過度學術化。

在館方官微推介及針對講解員的培訓中,羅恰更是盡力將古人的生活百態用當下的語言表達,網感十足。他繪聲繪色地介紹道:湖北隨州曾侯乙墓出土遣策類竹簡,詳細記錄隨葬的車馬器清單,堪稱2400年前的頂級“4S店”庫存表;湖北荊州九店楚簡《日書》如同老黃歷,記錄每日宜忌、吉兇方位,指導古人生活起居,堪稱“今日運勢APP”;湖南長沙西漢漁陽王后墓木楬記載了各種絲織衣物的名稱和數量,品類繁多,數量之大,令人眼花繚亂,堪稱漢代潮女穿搭指南,每一件都想“種草”;湖南沅陵虎溪山漢簡《美食方》是出土所見我國現存最早的對古代飲食制作有較詳細記載的食方資料,堪稱漢代吃貨的福音、古代版《舌尖上的中國》。

虎溪山漢簡《美食方》 湖南省文物考古研究所藏

有觀眾表示,“簡牘里真實記錄了一兩千年前古人的喜怒哀樂、鮮活日常,看完只想感嘆,原來你是這樣的老祖宗!”

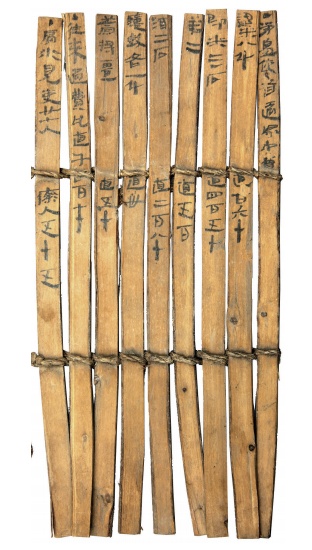

展覽將乘法口訣類簡牘匯集展出,頗為吸睛。湖南里耶秦簡《九九表》木牘,是目前出土的最為完整的乘法口訣表實物,涵蓋“一一得一”至“九九八十一”的內容,和今天的九九乘法表幾無差異。同時展出了湖南張家界古人堤東漢簡牘“九九術”。有觀眾表示,“太神奇了,我們和老祖宗竟隔著時空背了同一張表啊!”

官吏“AA制”實錄 漢代“掃黑風暴”

展出簡牘創下多個“之最”

湖北荊州王家嘴楚簡“樂”類文獻或為迄今最早的樂譜;云夢睡虎地秦簡《秦律十八種》,是我國迄今發現的最早、最完備的古代法律文獻;荊州張家山漢簡《盜跖》,是目前所見最早的《莊子》篇目抄本……

王家嘴楚簡 “樂” 荊州博物館藏

此次展覽關注最新材料,引入最新考古與研究成果,一批未曾或很少展出過的文物紛紛亮相。羅恰就展出簡牘梳理了一二十個“之最”,內容涉及國家治理、法律體系、社會生活等方方面面,他如數家珍地介紹道——

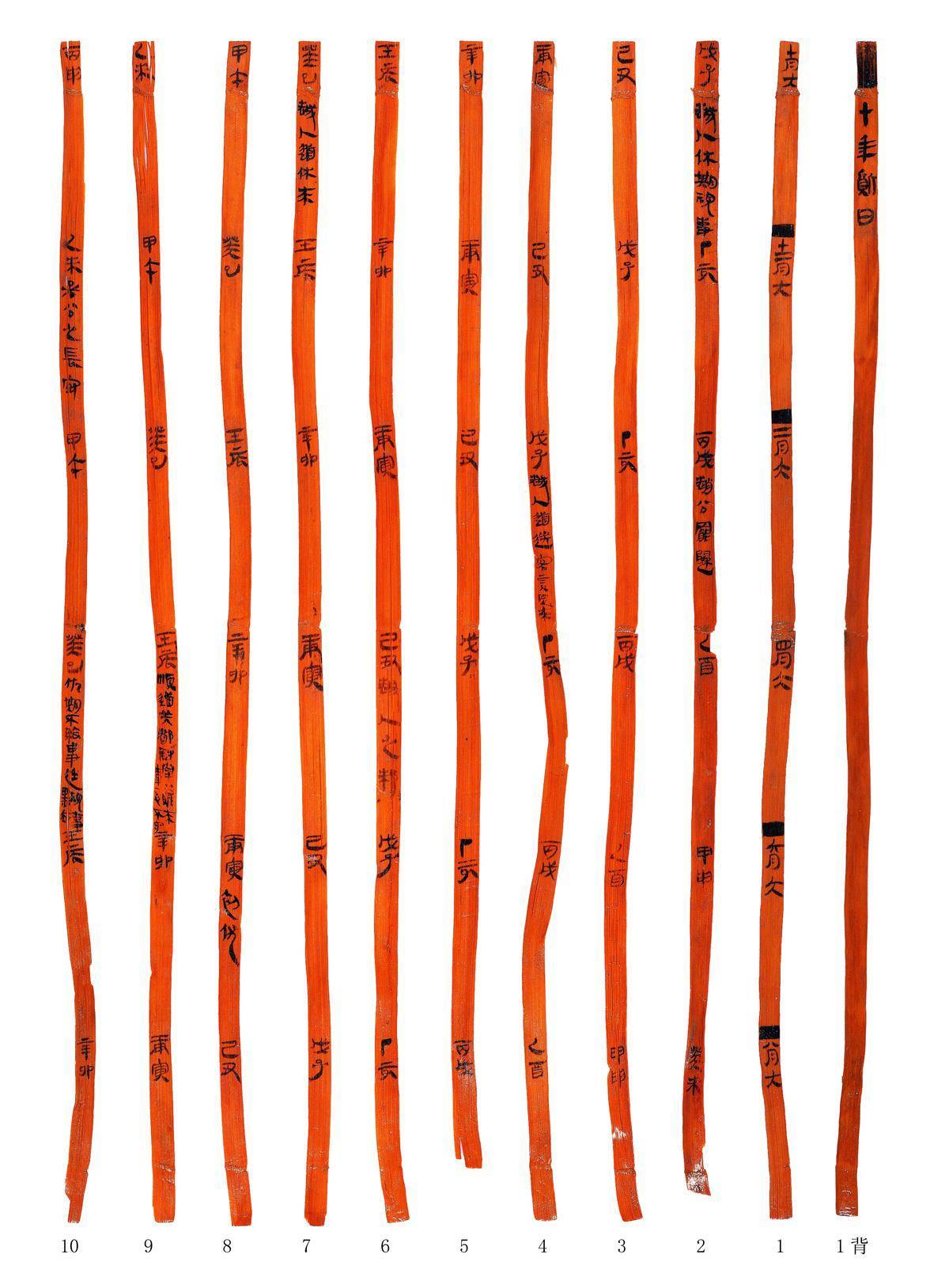

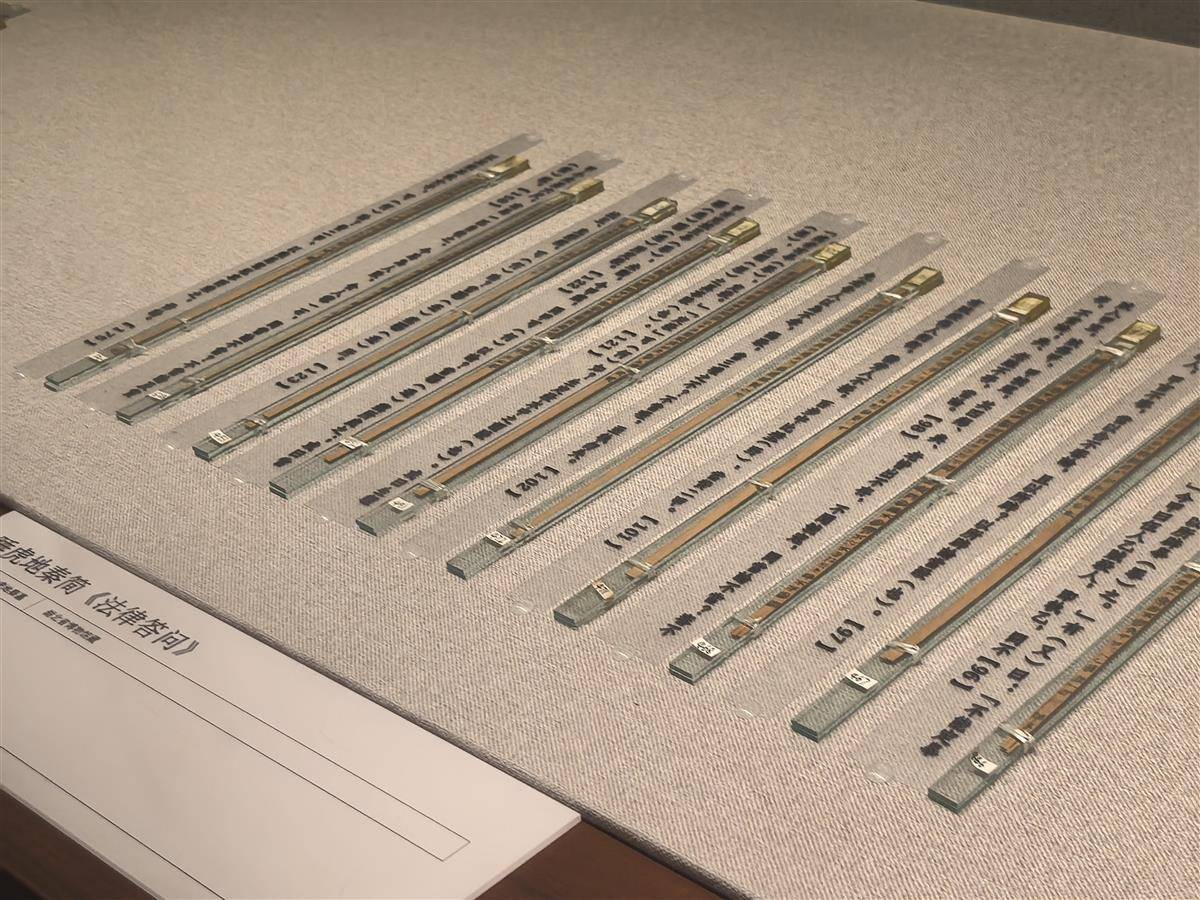

睡虎地秦簡《法律答問》湖北省博物館藏

云夢睡虎地秦簡《封診式》是目前我國甚至世界上所見最早的刑事偵查法規性著作,篇中記載的不少案例都涉及刑事偵查與法醫檢驗。其中,“穴盜”篇詳細記錄了一個墻洞盜竊案的現場勘查報告,堪稱秦代的犯罪現場調查;睡虎地秦簡《法律答問》中有最早的未成年人保護法、最早的關于見義勇為的法條、最早的對傳染病患者進行隔離的記載等;睡虎地秦簡《為吏之道》對官員的各種規范要求,堪稱穿越版“職場生存指南”。

睡虎地秦簡《為吏之道》 湖北省博物館藏

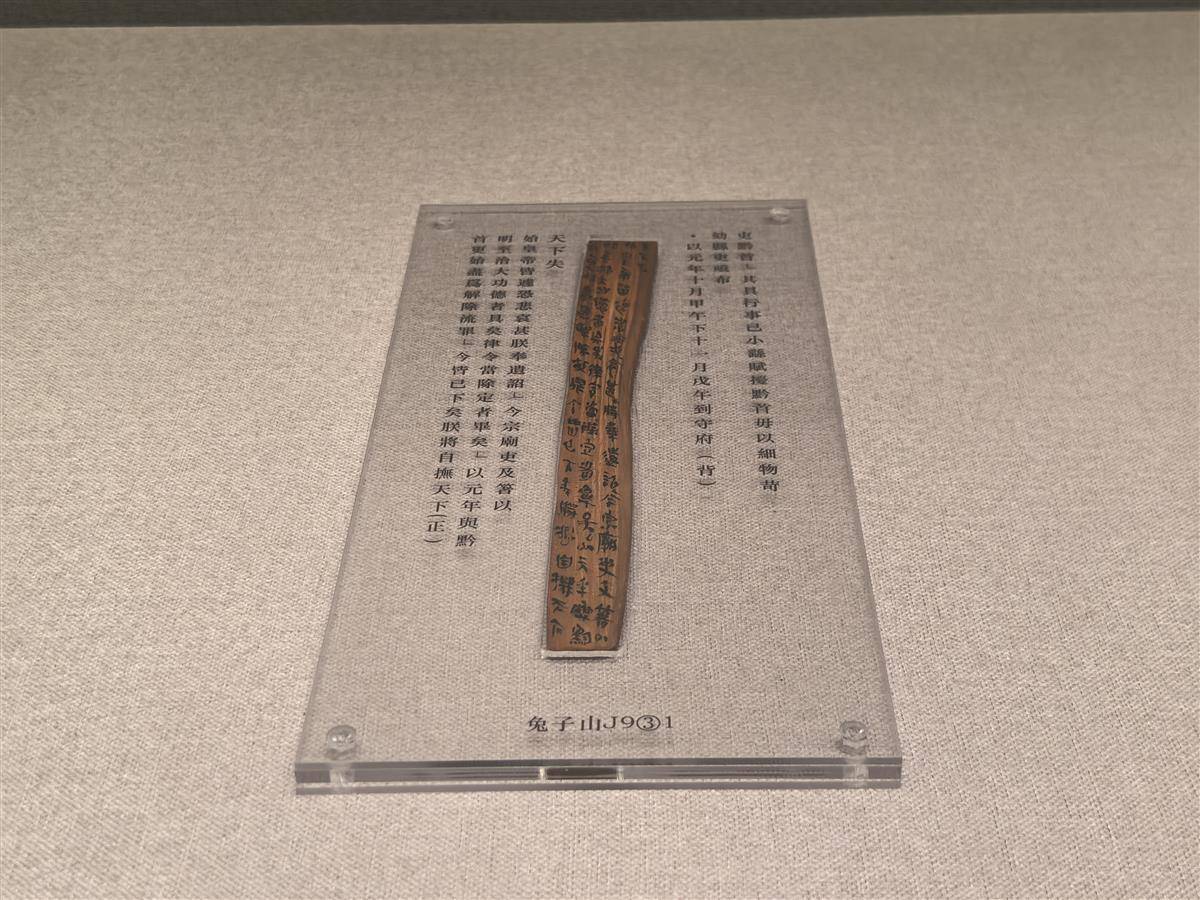

湖南益陽兔子山遺址出土秦二世即位詔書木牘,是秦二世胡亥繼位第一個月發布的詔書,作為最早的“紅頭文件”,是秦帝國的頂級“官宣”;兔子山遺址出土楚簡“事卒簿”,是目前發現最早的政府工作記錄簿。

兔子山遺址秦牘《秦二世胡亥詔書》 湖南省文物考古研究所藏

甘肅居延漢簡中出自肩水金關遺址的《勞邊使者過界中費冊》,記錄了一次使者到來的接待賬單,27名官吏平攤1470錢費用,或是我國歷史上最早的公務接待餐費“AA 制”的記錄。

肩水金關漢簡《勞邊使者過界中費冊》(仿制件) 甘肅簡牘博物館藏

此外,湖南長沙五一廣場東漢簡中記錄,“待事掾王純”報告黑惡勢力威脅其家人安全,請求縣廷裁量,派更多官員參與調查,堪稱漢代的“掃黑風暴”;湖北云夢龍崗秦簡木牘記錄了“辟死”從誤判城旦到免罪為庶人的全過程,彰顯司法糾錯;湖南長沙走馬樓三國吳簡“許迪案”,案卷長達數百枚簡,詳細記錄了倉吏盜賣官鹽米后認罪又翻供的全過程,劇情曲折,堪稱“監守自盜”的驚天大案;甘肅敦煌馬圈灣漢簡、懸泉漢簡守御器簿上羅列了弓弩、箭矢、長斧等邊疆守軍的“武器裝備庫”,堪比古代兵器圖鑒。

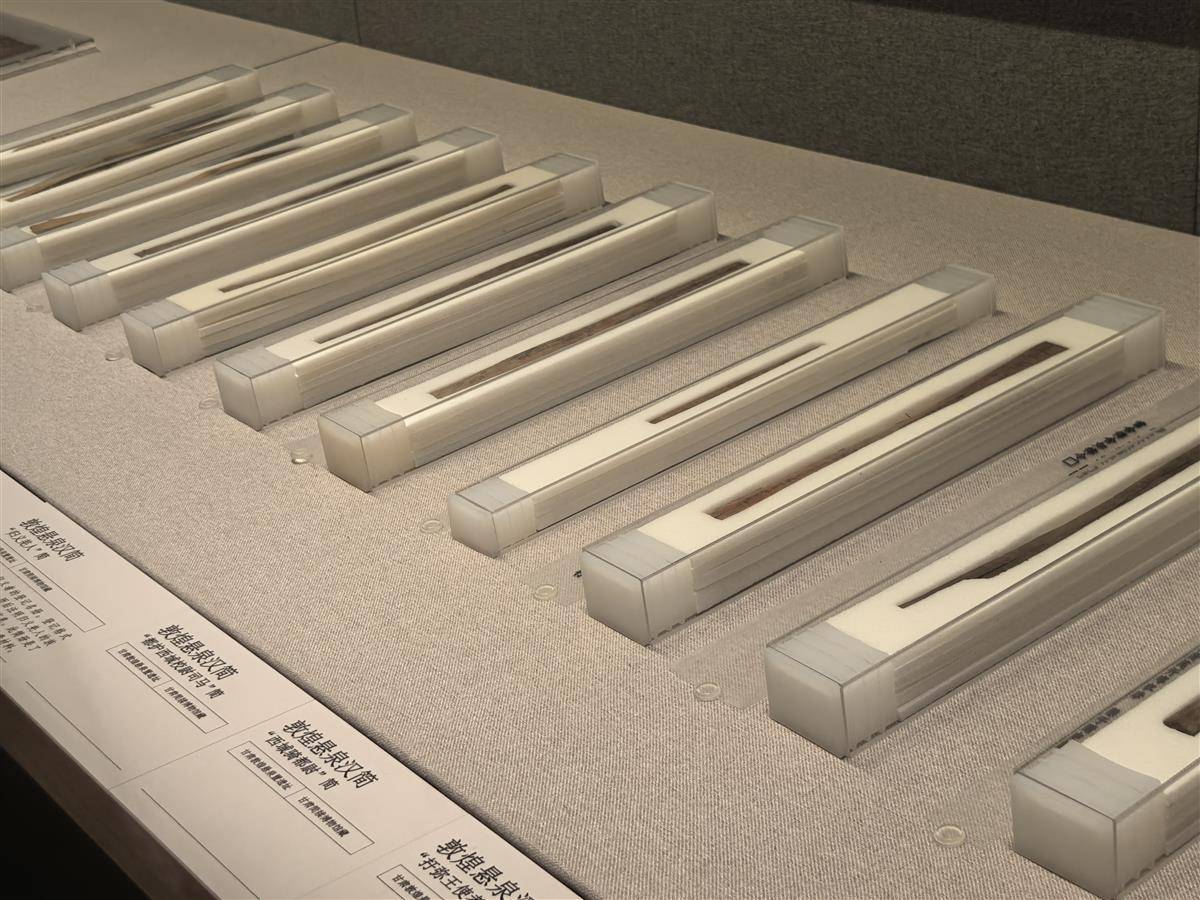

敦煌懸泉漢簡 甘肅簡牘博物館藏

不少觀眾和網友評價稱,“這樣的簡牘展覽,真是極具‘活人感’。”“橫豎撇捺,字字句句,跨越千年的人間煙火氣息撲面而來。”

從戰國至東晉縱覽近千年

在序列最完整的通史展中“簡讀中國”

“‘簡讀’語帶雙關,既指閱讀簡牘,也指通過簡牘讀懂中國。”提及展覽名稱,羅恰說,“我們以簡牘為載體,構建年代序列最完整的簡牘通史展,立體展現從戰國至東晉近千年間中華文明發展的全景圖卷。”

展覽以時序為經、內容為緯,按戰國、秦、漢、三國吳與晉四個歷史時期劃分單元。每單元下設“政治治理”“法律體系”“文化信仰”“社會生活”等相應板塊,聚焦一個時代的制度、思想、生活、信仰,形成“縱—橫”交叉的認知地圖,確保敘事不亂、信息不碎。每個時段各有側重,按照出土簡牘的內容,布置相應板塊。

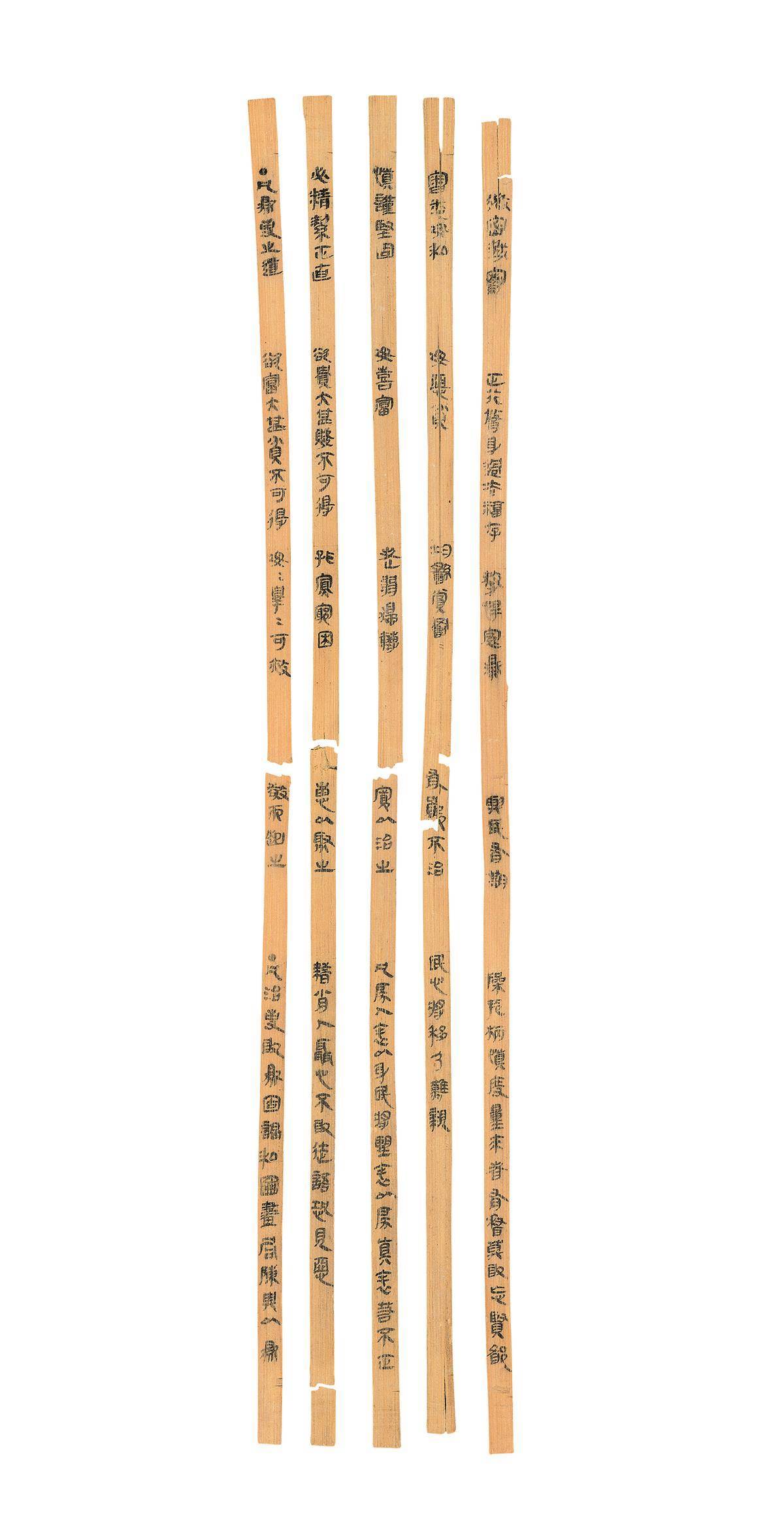

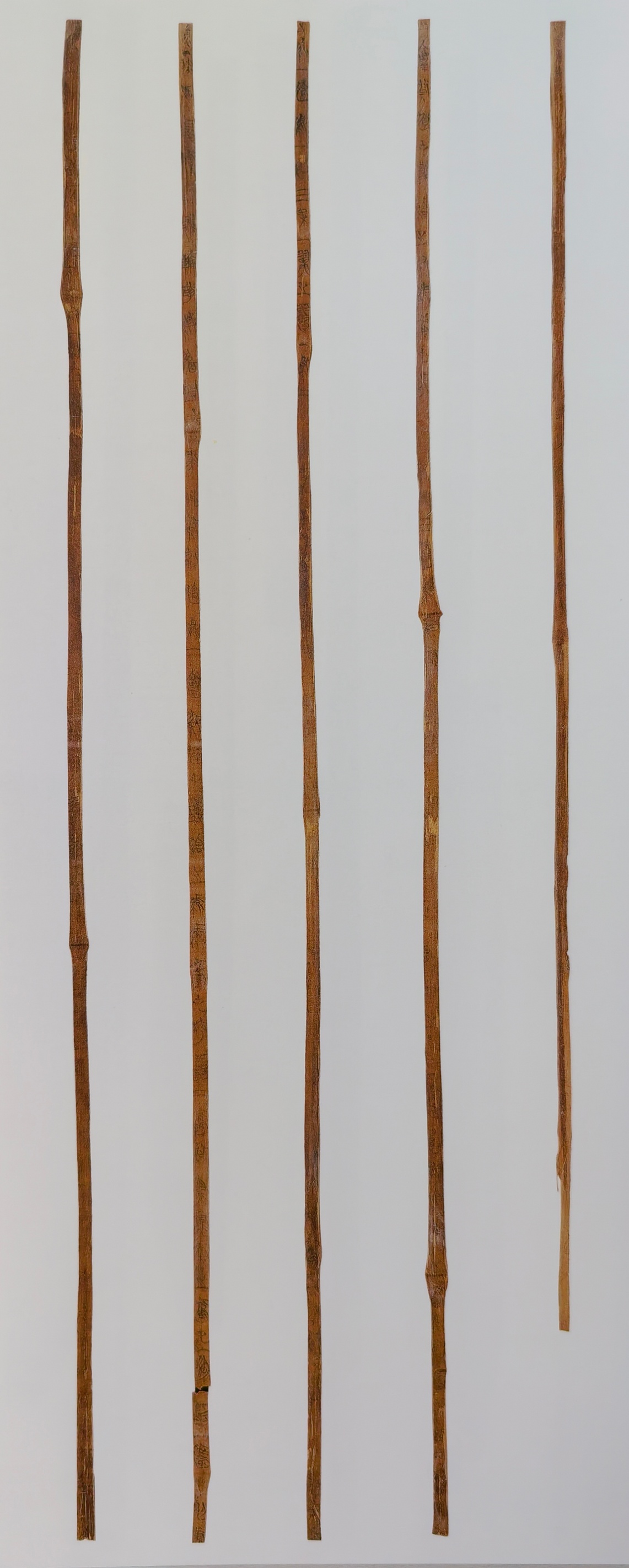

“惟殷先人,有冊有典”,商朝的先人,就已經有典冊了。但至今尚未出土殷商西周到春秋時期的簡牘,目前所見時代最早的是戰國早期的曾侯乙墓竹簡。“曾侯乙墓出土文物太豐富、太璀璨,這批竹簡的光芒被遮擋,其實其意義十分重要。展覽特意展出了這批距今約2400年的最早竹簡。”羅恰稱,曾侯乙墓竹簡均出自北室,與兵器、皮甲等放在一起,內容為遣策,主要是關于喪葬時所用車馬的記載。整簡長度多為70至75厘米,寬1厘米左右。采用上下兩道細繩編連成冊,先編聯后書寫,總計7000字左右。

曾侯乙墓竹簡 湖北省博物館藏

簡牘是紙張普遍使用之前最重要的書寫載體。從目前發現時代最早的曾侯乙墓竹簡,到東晉末年,存續了千年之久。羅恰介紹,此次展出的甘肅武威旱灘坡19號晉墓前涼駙馬都尉木牘,由甘肅簡牘博物館收藏,是上展展品中年代最晚的一件簡牘文物,年代即為東晉末年。

從戰國至東晉,從楚地、秦中到三國吳地、西域邊塞,從典章制度到社會百態、人間煙火,這些出土于墓葬、古井、遺址的千年竹木,生動展現了中華民族波瀾壯闊的文明演進和多元一體的文明格局。

展覽將持續至2026年3月8日,觀眾可預約入館免費參觀。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像