湖北日報全媒記者 包東喜 通訊員 鄭婷

中國工程院院士、武漢紡織大學黨委書記徐衛林教授在講話中聚焦紡織服裝產業的時尚與可持續發展。

10月27日至28日,第三屆時尚與可持續發展國際會議在武漢紡織大學召開,會議匯聚中國、意大利、英國、日本、希臘、孟加拉國、葡萄牙等國的十余位頂尖學者與產業先鋒,共同探討借助科技力量重塑設計、生產與教育。論壇圍繞“材料創新”“智能穿戴”“數字孿生”“可持續設計”及“跨文化教育”等核心議題,分享前沿洞察,勾勒未來時尚新圖景。

智能時代:以技術創新驅動時尚產業高質量發展

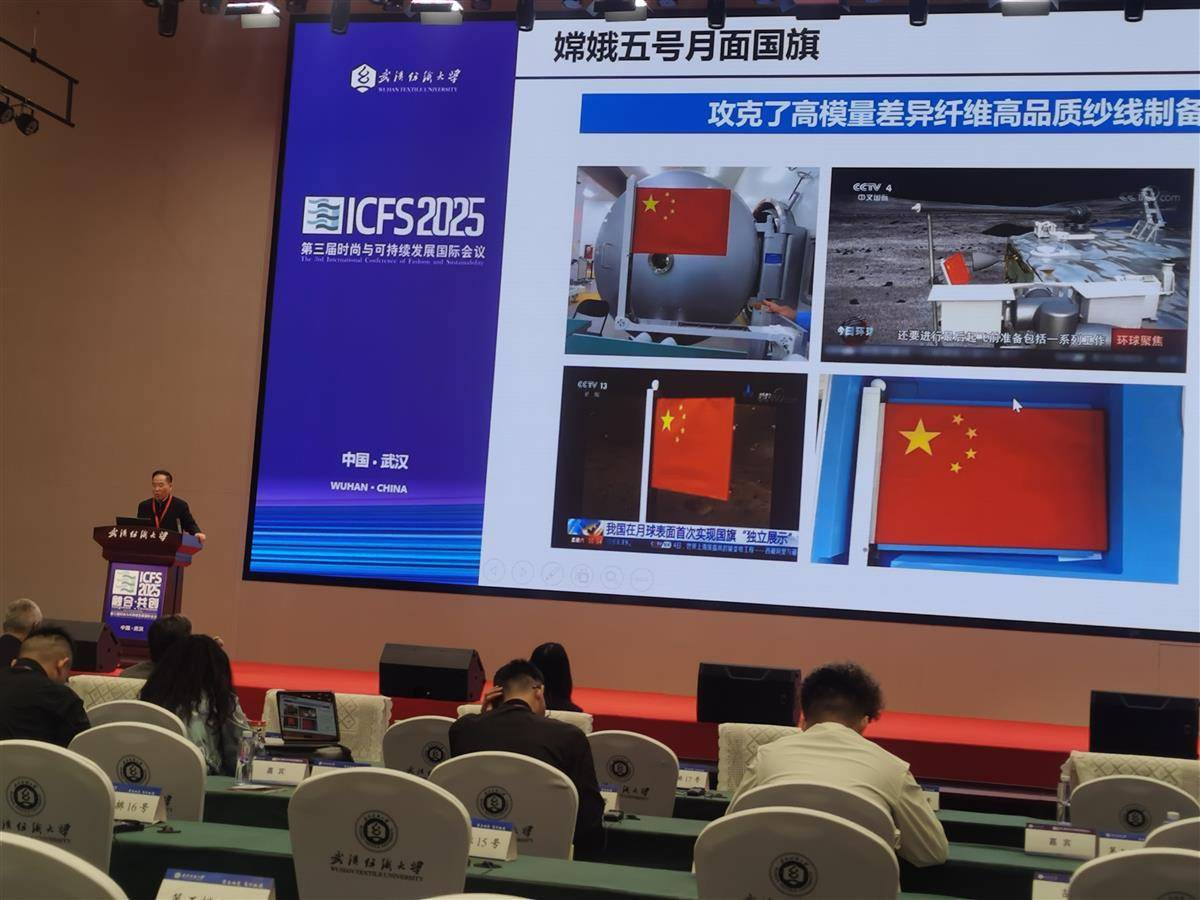

10月27日上午,中國工程院院士、武漢紡織大學黨委書記徐衛林教授出席開幕式,以《紡織服裝的時尚與可持續發展》為題作主旨演講。(湖北日報全媒記者包東喜攝)

10月27日上午,中國工程院院士、武漢紡織大學黨委書記徐衛林教授出席開幕式,以《紡織服裝的時尚與可持續發展》為題作主旨演講。徐衛林教授稱,近年來,圍繞“科技、時尚、綠色、健康”的目標,中國紡織服裝行業加快發展新質生產力。以材料創新、先進加工與綠色技術為核心,驅動時尚產業的高質量發展。他分析了紡織新材料、環保染色技術和植物染料染色技術等前沿科技如何賦能時尚設計,廢舊紡織品與可持續技術的深度融合,構建綠色環保的產業新生態,推動時尚產業向高端化、智能化、綠色化轉型升級,為構建科技賦能與設計引領的現代時尚產業體系提供了發展路徑。

10月27日,嘉賓演講現場。

香港理工大學未來服裝紡織科技研究中心主任范金土教授在《智能自適應紡織品與可穿戴技術》中介紹,面對全球氣溫上升與極端天氣頻發的挑戰,智能自適應紡織品與可穿戴技術對于維持人體在不同環境下的舒適與性能至關重要。他介紹了其團隊在植物結構織物、熱響應仿生織物、濕度響應氣孔狀織物以及熱電冷卻服裝等前沿方向的創新成果。

寧波慈星股份有限公司副總經理李立軍總經理在報告中指出,人工智能與機器人技術正為針織毛衫行業帶來革命性變革。以一次成型編織技術為代表的先進設備,省去了傳統高耗工時的套口工序,大幅提升了生產效率與產品品質一致性。報告以其集團的產品技術發展為例,深入解析了以AI、機器人為代表的新質生產力如何重塑全球毛衫產業鏈格局。

浙江理工大學服裝學院院長崔榮榮教授聚焦全球氣候危機與消費反思背景下時尚產業的可持續轉型挑戰,她提出,數智技術以其高效、精準與創新特性,是破解資源消耗與廢舊紡織品循環難題的關鍵路徑。報告從政策、行業與文化多維度探討了可持續時尚與數智設計的融合可能,通過引入“數智+”理念與生成式設計,使傳統圖案與服裝煥發新生,構建起科技、生活與文明榮融共生的可持續時尚新生態。

認知突破:探索“自我形塑”實踐哲學與“工藝敘事”核心價值

日本文化時尚大學院大學校長櫛下町伸一在《創造激發新思維與生活方式的服裝》中提出,服裝制作是連接內在“思想”與外在“行動”的創造性實踐,能夠有效催化個人生活狀態的轉變。他表示,研究表明,服裝生產不僅是技能的習得,更是一種有力的“自我形塑”實踐哲學。從構想到成衣的完整過程構成一個微循環,將抽象的變革愿望轉化為具體可觸的成果。通過親身參與這一物質創造,個人不僅能獲得成就感與自我效能,更能借助日常穿著的“服裝”這一載體,持續鞏固和內化新的自我認知。

13國嘉賓蒞臨會議,認真聆聽專家們的演講。

葡萄牙米尼奧大學工學院副院長Raul Fangueiro教授在報告《重新思考自然廢料:將生物基殘留物轉化為高價值材料》中聚焦于對天然廢棄物的價值重構,他的研究團隊將香蕉葉、菠蘿葉等農業副產品及海洋廢棄藻類,通過生物與物理技術轉化為高價值纖維材料。具體創新包括利用果膠酶處理優化纖維性能,開發適用于非織造布與生物基復合材料的解決方案;從藻類中提取環保色素以替代合成染料;并研制基于聚己內酯與殼聚糖的納米纖維膜,用于紡織廢水處理。該研究為紡織行業提供了從廢棄物到高性能材料的可持續循環路徑,有力推動了產業綠色轉型與資源效率提升。

英國曼徹斯特城市大學時裝學院Patsy Perry教授探討了可持續發展與工藝敘事在奢侈品牌中面臨的挑戰。她稱,隨著近期倫理爭議的出現,奢侈品牌常用來佐證其品質的“工藝敘事”正受到真實性拷問。報告追溯了奢侈品牌通過授權經營、線上零售及生產外包追求市場增長的演變歷程,并審視其在面臨日益增長的透明度及對人與地球責任要求時的核心價值。研究進一步思考了奢侈品與可持續發展理念的融合路徑,探討其如何共同維護奢侈品牌在品質與價值層面的優越性。

角色升級:設計師應超越傳統定位,引領可持續時尚變革

意大利應用藝術與設計學院紡織與時尚設計部戰略總監Marina Spadafora圍繞“重新定義可持續時尚未來”展開論述。她稱,時尚產業正面臨深刻的倫理與生態轉型需求,亟需通過設計創新、材料革命與生產模式重構來回應這一挑戰。設計師應超越傳統角色,成為可持續理念的實踐者與倡導者,將公平貿易、本地化生產與文化尊重融入創作全程,推動時尚從資源消耗型產業轉向兼具美學價值、社會責任與環境意識的新范式,最終實現產業與地球的和解與共生。

與會嘉賓認真聆聽專家發言。

中國美術學院時尚設計學院副院長凌雅麗副院長在報告《人體繪畫比例與服裝創意造型設計與制作》中,深入探討了從設計構思到實物實現的一體化創作過程。她強調,設計師親歷從草圖到成品的全過程至關重要——筆下靈動的線條承載著無限想象,而唯有設計師本人最能精準傳達其創作意圖。這種作者性的全程把控,使設計、造型與工藝得以有機統一,其成果遠勝于委托他人實現的常規模式。報告通過風格化設計師案例,系統解析了從人體比例研究到創意造型實現的新型設計流程,展現了設計一體化模式下創作路徑的多樣性與獨特性。

希臘西阿提卡大學教授、AUTEX前主席Savvas Vassiliadis做了題為《智能紡織品、能量采集與設計的“憂思”》的報告,探討了智能紡織品與能量采集技術為時尚設計領域帶來的新挑戰。他指出,基于熱電、壓電等原理的能量采集系統是智能紡織品的核心模塊,其與服裝的深度融合在提供功能的同時,也顯著影響了設計流程,限制了美學表達的多樣性,導致不同設計師的作品趨同。他強調,這一現狀對設計過程提出了更高要求,設計師需在技術約束下進行創作,這既推動了更友好、易整合元件的研發,也凸顯了培養兼具技術背景與創新能力的設計人才的重要性。

人才培育:構建適配全球時尚產業發展的新質人才庫

浙江凌迪數字科技有限公司(Style3D)創始人兼CEO劉郴探討了數字智能技術對時尚產業與教育體系帶來的深刻變革。他指出,3D設計、數字孿生等關鍵技術正驅動研發、生產與營銷全鏈條的數字化轉型,加速產業迭代。這一變革對人才培養提出新要求,促使教育必須在課程體系、實踐模式與知識結構上同步更新,以產教融合新范式應對數智時代的新機遇,為產業可持續發展構建新質人才庫。

會議現場,500多名嘉賓師生認真聆聽國外專家發言。(湖北日報全媒記者包東喜攝)

英國倫敦藝術大學倫敦時裝學院學術戰略院長John Lau在報告中指出,時尚產業正經歷一場由環境責任、社會文化與經濟穩定共同驅動的深刻變革。他強調,開放協作的教育新模式能夠激發人才與機器的協同創造力,培育兼具傳統精神與當代視野的新一代數字原生代。報告中介紹的“Metamorphosis”泛歐項目,正是倫敦時裝學院與產業深度共生、共同轉型的成功實踐,為全球主要設計與制造中心提供了可復制的轉型框架。

孟加拉國吉大港服裝與技術大學副校長Md. Obaidul Karim在議題報告中強調,“一帶一路”框架為沿線國家高等教育合作提供了重要平臺,并分享了該校在此倡議下與中國高校開展的師生交流、科研合作等具體實踐。通過加強課程共建、聯合研究及人才互動,學術合作正成為深化兩國教育聯系、促進紡織服裝領域可持續發展的重要力量,為“一帶一路”共建國家培養具備國際視野的專業人才注入新動能。

武漢紡織大學服裝學院院長陶輝圍繞“跨文化背景下的時尚人才培養實踐”展開報告。她說,在全球化與本土文化互鑒日益深入的當下,時尚教育需打破地域邊界,構建融合多元文化視野的教學體系。陶輝結合武漢紡織大學紡織學院的實踐案例,闡述了如何通過國際化課程共建、跨文化工作坊、產學研協同等路徑,培養學生的全球勝任力與文化包容性,塑造既具國際前沿視野、又深植本土文化基因的新一代時尚人才,為產業全球化發展提供智力支持與人才支撐。

據悉,本屆論壇匯聚全球智慧,凸顯時尚產業在可持續、數智化、跨文化三大維度上的深刻變革。與會專家共同探索技術賦能與人文倫理的共生之道,通過產學研協同突破學科邊界,構建兼具韌性、靈感與生命力的未來時尚新生態。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像