極目新聞記者 林楚晗

10月24日,極目新聞首發(fā)報道了《左宗棠幕僚后裔,接續(xù)三代跨越百年,尋找天門鄭氏“十八條扁擔”后人》一文,引發(fā)廣泛關注,不少網(wǎng)友表示希望老人可以盡早了解心愿。

90歲的天門老人鄭用威的祖父鄭子兆當年在左宗棠麾下任西安知府、陜西糧臺、都轉運使等,是西征大軍里重要的后勤支柱。

19世紀中后期——彼時新疆正面臨帝國主義瓜分的危機,國土安危懸于一線。左宗棠臨危受命,率大軍西征,跨越萬里戈壁,誓要平定內(nèi)憂外患、守護中華疆域。而鄭子兆作為幕僚與運糧官,為保障前線物資供應,他特意從天門老家召集了18名身強力壯的鄭氏族人,將他們帶到陜西。這18人,便是后來被稱為“十八條扁擔”的英雄群體。

他們跟隨鄭子兆,從天門彭市河登上官船,沿漢江逆流而上,最終抵達陜西白河縣的軍需轉運碼頭。

在這里,他們成了西征后勤線上的“螺絲釘”:每日肩扛扁擔,將糧食、武器、藥品等物資從船上卸下,再通過陸路轉運至千里之外的西征大本營。沒有驚天動地的戰(zhàn)功,卻用日復一日的堅守,為收復新疆的勝利筑牢了后勤根基。

戰(zhàn)爭結束后,“十八條扁擔”選擇在陜西及周邊安家落戶、開枝散葉。在隨后的歲月里,因年代動蕩、交通阻隔,漸漸與天門老家失去了聯(lián)系。

老人告訴記者,從自己的爺爺?shù)礁赣H,再到他,三代人接續(xù)近百年尋找,始終沒有線索。

而因為文中寫道:“按照鄭家的規(guī)矩,這些后人的名字里,大概率會有‘支、大、方、可、昌、明、有、象、用、啟、賢、良’這些字,比如‘鄭用 X’‘鄭啟 X’,這或許能幫他們認出自己的根。”也引發(fā)了不少網(wǎng)友對于姓氏和族譜的討論,不少姓鄭的網(wǎng)友表示自己的爺爺輩里名字有這些字,但是也不知道是不是和“十八條扁擔”后人有關系。

還有不少網(wǎng)友留言表示:“說不定這些人的后人也在尋根問祖,只是信息阻隔不知有人在尋他們。”

遺憾的是,截至目前,沒有找到“十八條扁擔”的后人。

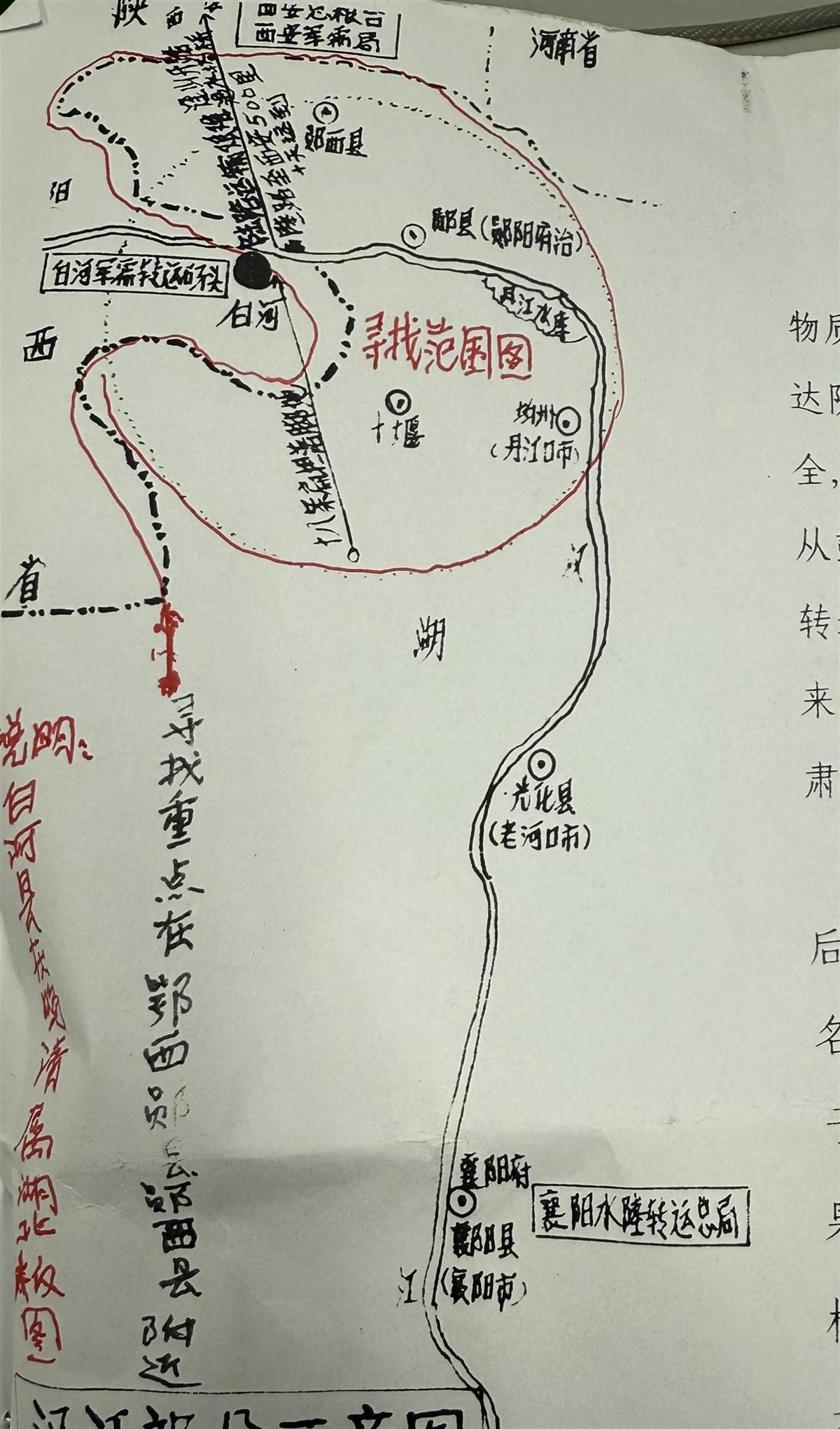

鄭用威的女兒鄭麗萍告訴記者,在極目新聞發(fā)出報道后,父親很開心,希望可以借助媒體的力量,早日找到“十八條扁擔”后人。根據(jù)最近老人手繪的一張尋找范圍圖上,可以看到老人標注的疑似范圍在今陜西省安康市白河縣、湖北省十堰市、鄖西縣、丹江口市及周邊。

親愛的讀者,如果您是“十八條扁擔”的后人,或是掌握相關線索,懇請與極目新聞聯(lián)系(電話:027-86777777)。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網(wǎng)絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(鄂)字第00011號

信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證 1706144 -

互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 (鄂)字3號 -

營業(yè)執(zhí)照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號

鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號

版權為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經(jīng)同意不得復制或鏡像