1942年,一封手書信函穿越戰火:

“心如吾兄禮鑒……驚悉老伯大人在故都棄養之訊……”

“況在抗建時期,能含苦茹辛,謹守崗位,便是功在國家。”

寫下這封信的勵乃驥,與收信的那志良,都是故宮人。

當那志良的父親在北平去世時,而他本人,卻在四川峨眉守護著遷移中的故宮文物。

這封百余字的信,一句“他日北定中原,陳言家祭……亦人子顯揚繼善之道”,讓今天的故宮人徐婉玲讀到落淚。

這只是故宮無數守護故事中的一個。

自1925年故宮博物院成立,“守護”始終貫穿其中。在戰火年代,大量文物曾被輾轉護送,遠避硝煙:歷時十幾年、行程數萬里、播遷十余省,故宮人以身護寶。

如今,故宮博物院建院100周年舉辦的展覽,同樣以“守護”為關鍵詞。

唐代韓滉所繪佳作——《五牛圖》,便是這次展覽的重要文物之一。

在百年前,八國聯軍侵華,生靈涂炭、人民倒懸,《五牛圖》也不知去向。直到20世紀50年代,它才現身香港市場。消息傳回,新中國政府果斷派出團隊趕赴香港,國寶得以回歸。

那時的《五牛圖》傷痕累累,大小破洞百余處。經過故宮專家8個月的艱辛修復,這幅傳世名畫“失而復得、損而復全”,終于重煥光彩。

“我覺得博物館的天職,就是辦好展覽,否則它只是一個庫房。”故宮博物院原常務副院長李季這樣說。故宮人不只是守護文物,也在思考如何讓它們被看見、被理解。

從1925年的故宮開放參觀路線圖,到文物南遷途中的多次展覽,再到今天以“故宮學”為基礎的文物展陳——故宮人始終在思考:怎樣讓文物講出更動人的故事。

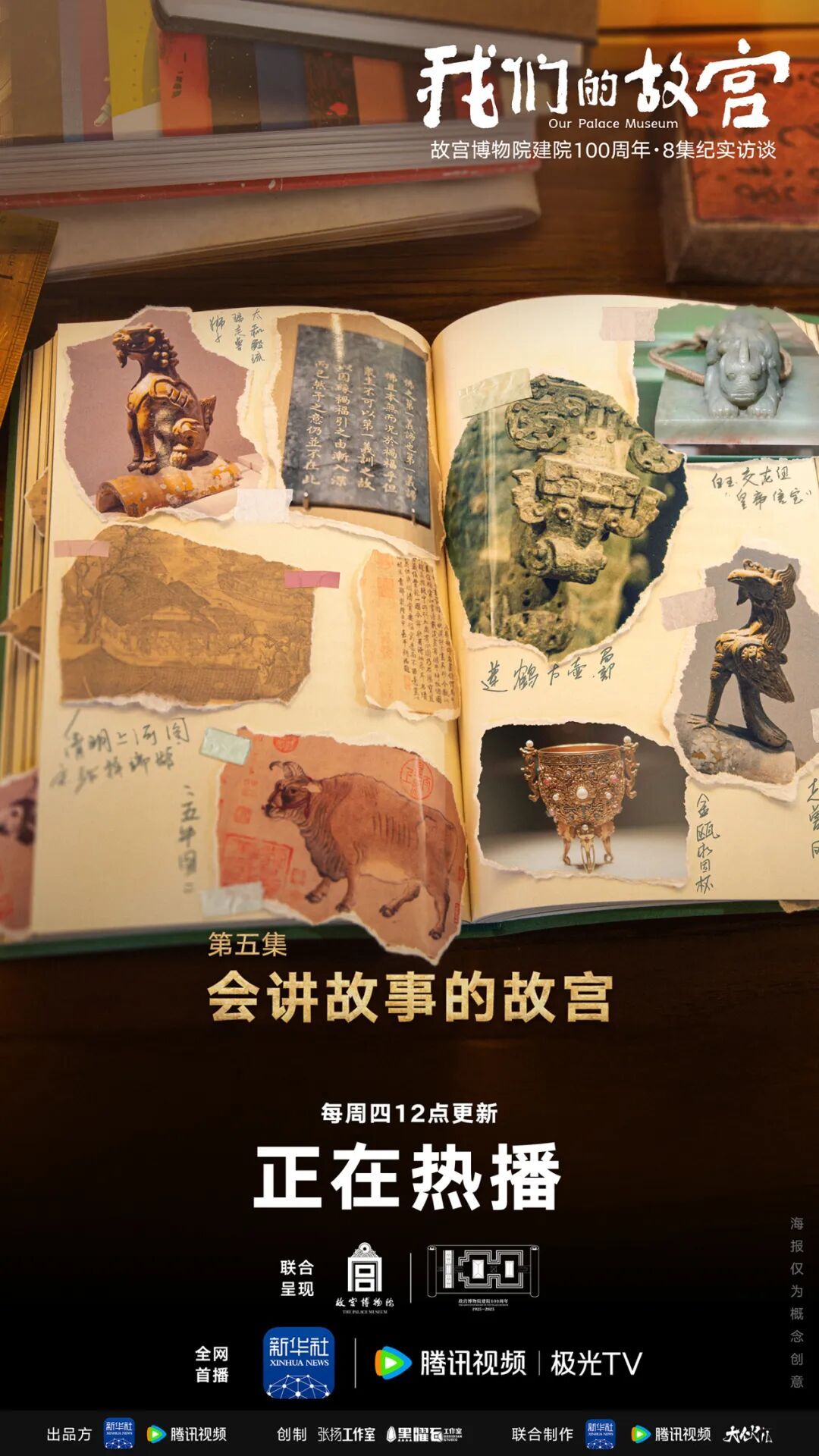

當張擇端所繪的《清明上河圖》與馮忠蓮的臨摹作品并陳展出,繪畫藝術的活態傳承清晰可見;當春秋的蓮鶴方壺與清代的金甌永固杯相映成趣,中華文明的綿延不斷,也在觀眾眼前具象展開。

《我們的故宮》第五集,帶你走進故宮“百年守護”大展。在這里,你能看到的不僅是數百件珍貴文物,更是一個國家和民族的歷史記憶與家國情懷。

《我們的故宮》版權所有,未經允許,請勿轉載。

來源:新華社

點贊!

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像