湖北日報見習記者 唐雪舟 通訊員 李霞 張慕潔

提到水墨藝術,人們第一時間想起的是中國傳統繪畫,是“墨分五彩”的山水花鳥圖,是齊白石的《蝦》和徐悲鴻的《馬》。隨著時代的發展和進步,當代的中國藝術家也在努力探索水墨藝術的現代表達。近日,湖北日報全媒記者走進武漢中佳美術館和武漢美術館(漢口館),探訪“時代·筆墨——劉一原 徐勇民 劉子建當代中國畫創作研究展”和“水墨文章——武漢美術館藏當代水墨研究展”。在這兩場以水墨藝術為主題的展覽現場,記者看到了許多風格迥異、完全打破傳統印象的水墨作品。水墨藝術起于傳統,卻遠不止于此。

“時代 水墨”展覽現場

楚風元素、香燙畫作,一種基于傳統水墨的新創意

上世紀八九十年代是當代水墨轉型的一個重要時期。中國藝術研究院美術研究所研究員杭春曉在“時代·筆墨”展的座談會上表示:“湖北對于80年代以來的水墨畫轉向和轉變來說是一個非常重要的區域,像當時的周韶華先生就一直致力于在全國范圍內推動水墨藝術在形式上的現代化轉型。”

武漢美術館的“水墨文章”展覽就展出了一幅周韶華于1990年創作的《楚風圖》,畫中的主體是兩只墨色的鳳鳥相依相伴,周圍的流云自在地飄拂,呈現出云卷云舒的意境。策展人荊菲介紹:“包括這幅《楚風圖》在內的一批作品,周韶華先生都是從傳統繪畫里借用楚文化等元素,通過對這些元素的加工和轉換,來進行當代水墨的創作。”

周韶華作品《楚風圖》

堅守傳統的同時必須與時代審美接軌,這是湖北美術學院原院長徐勇民對水墨藝術的看法。在“時代·筆墨”展的現場,徐勇民向記者介紹了他的水墨作品《湛湛露斯》。這幅作品創作于2016年,題名取自《詩經》中的原句,是他的“大藍花”系列作品之一。“所謂‘一花一世界’,看到這幅作品,能從微觀的形態當中感受到更多世界跟宇宙的變化,我覺得這是中國文化給予我的一種啟示。”

徐勇民作品《湛湛露斯》

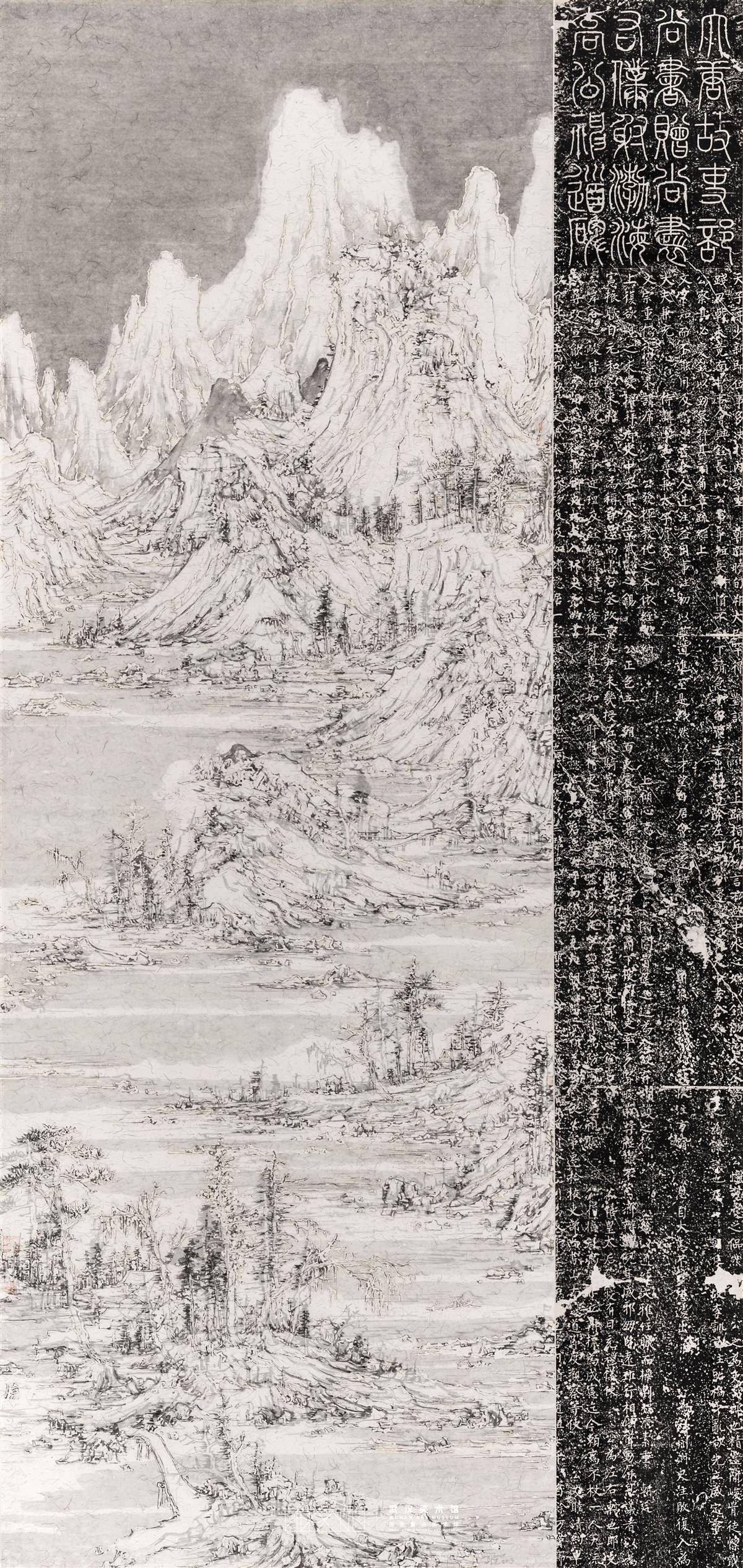

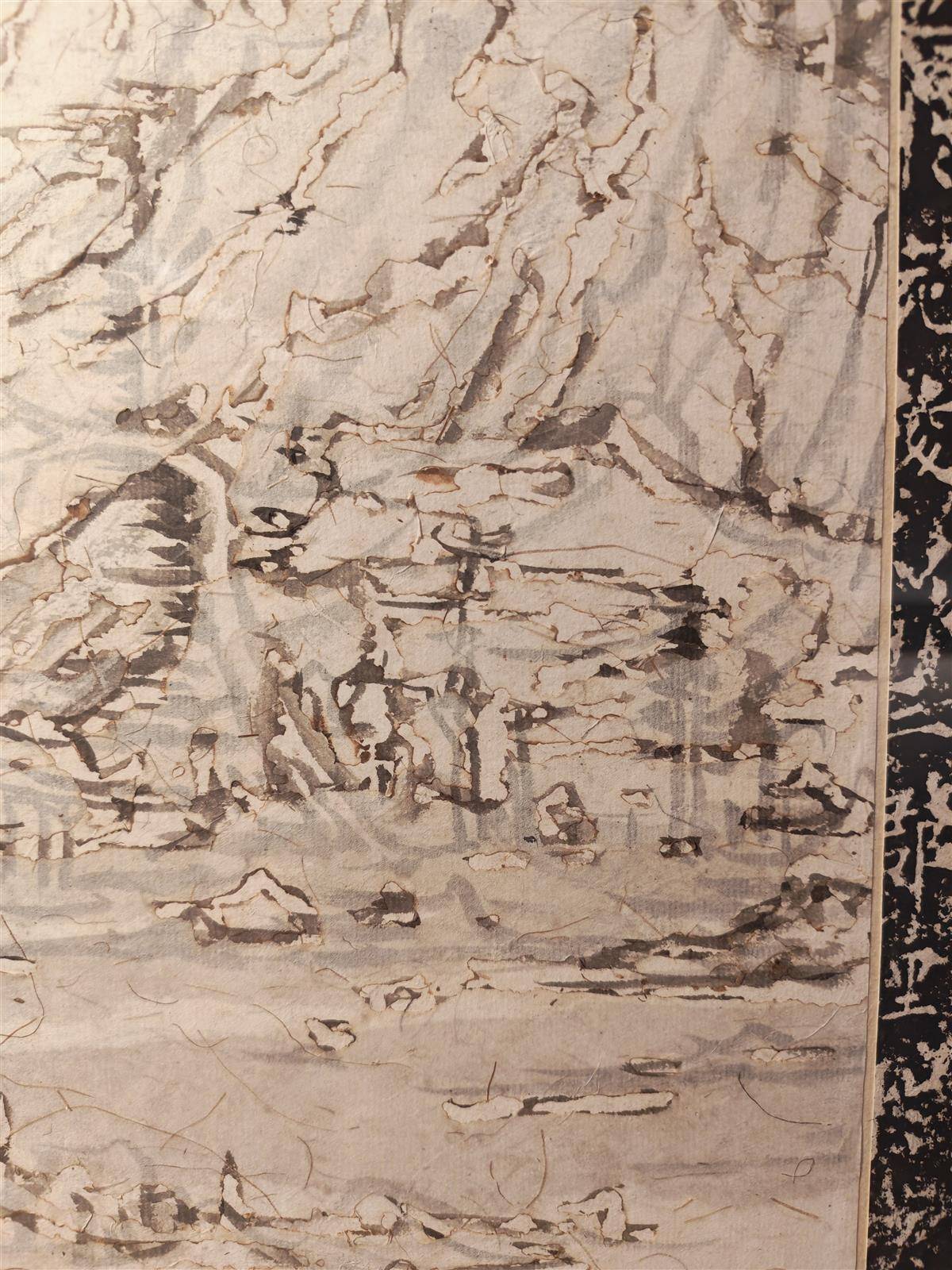

復旦大學教授王天德于2019年創作的《佘山抱水圖》更是把水墨創作玩出了花樣。這件在武漢美術館(漢口館)展出的作品右側植入了清代拓片柳公權《高元裕碑》,用香燙的形式將山水與宣紙層層疊加,第一層畫在畫好后用香燙出痕跡,第二層畫則透過香燙的孔洞展現出來,最后呈現出的是兩層疊加的畫面。山水圖式與古代碑拓、墨跡相置,既反映了中國傳統的審美特征,又產生了不同于傳統的新鮮表達。

王天德作品《佘山抱水圖》

王天德作品《佘山抱水圖》(局部細節)

可共感可把玩,與現代生活和公眾情感鏈接的水墨

水墨與時代的接軌,也體現在藝術家以水墨藝術為載體,對人們現實生活進行書寫和表達。在武漢美術館(漢口館)的2號展廳里,一幅長達8.6米的絹本工筆畫占據了一整面展墻,令人矚目。這幅畫的作者是中國藝術研究院的國畫院副院長李傳真,她是一名湖北籍畫家,她專注于以農民工為題材的現實主義工筆人物畫創作,而這幅名為《晨昏線No.2》的作品就用傳統工筆畫法描繪了工人們在天光未明之時的混沌狀態。

李傳真作品《晨昏線No.2》(局部)

“為了創作這幅作品,她到工地去觀察、拍攝、記錄,最終誕生了這幅作品”,策展人荊菲表示:“工筆畫法講究‘三礬九染’,需要層層上色,才能染出這樣濃厚的綠色。”就這樣,工筆畫的濃郁沉著與現實主義的樸素厚重完美融合在這幅畫中。

任教于湖北美術學院的袁曉舫則創作了一幅名為《千里江山》的平面作品,作品將王希孟《千里江山圖》的原作與藝術家拍攝的武漢城市景觀上下并置,下半部分城市景觀的起伏與上半部分的山形水勢相互對應,形成強烈的視覺對比。“感覺很奇妙,現代的高樓大廈的形狀和古代山水的曲線形狀是相吻合的,好像現代人司空見慣的城市景觀也成了一種風景。”來自四川的觀眾胡先生如是說。

展覽現場還有一件特殊的互動裝置,名為《山水譜》。藝術家李邦耀將中國畫的經典圖式解構,把其中的山、石、樹等基本元素轉化為上百個獨立的金屬部件,觀眾可以在磁性展臺上自由調度這些“模塊”,構建屬于自己的山水圖景,大大增加了普通民眾對于水墨藝術的創作興趣,建立起水墨藝術與普通公眾的文化共鳴。

李邦耀作品《山水譜》

觀眾與《山水譜》互動

不止于媒介,水墨也可以活靈活現

在當代,越來越多的藝術家不再局限于媒介形式,開始脫離紙本傳統自由創作。武漢美術館館長陳勇勁表示:“展覽的第三個板塊可以明顯看到水墨已經不單單是繪畫了,它還有類似于影像、裝置、雕塑等一些其他的形式,但它仍然在傳達水墨的精神。”

除了前面介紹的《千里江山》《山水譜》,還有許多作品都脫離了傳統水墨的框架,聚焦于水墨精神的表達。雕塑藝術家史金淞創作的《未來詩學研究·竹譜》是一件特別的作品,他以傳統中國畫中的“竹譜”為線索,呈現出傳統中象征君子風骨、清雅柔韌的翠竹形象。在燈光的映照下,竹枝的影子投射在墻壁上,傳統的水墨元素被充滿科技感和空間感的光影美學巧妙表達,別具意蘊。

史金淞作品《未來詩學研究·竹譜》

隨著現代科技的飛速發展,水墨藝術也開始嘗試與科技的結合,創造新的形式。華中科技大學教授蔡新元利用AI技術創作的人工智能水墨動畫,以生動有趣的方式重新講述傳統水墨的故事。畫面描繪了俞伯牙和鐘子期相知相音的幾個瞬間,而原本靜態的水墨意象,如花、鳥、山、水,甚至是人物都變得活靈活現。AI模型基于對傳統水墨的理解,將其轉化為令普通公眾更容易感知的視覺語言,令作品變得可親可感,引來不少觀眾的圍觀和贊嘆。

在圍繞“水墨文章”展覽展開主題討論的學術座談會上,中央美術學院教授王璜生說:“水墨不止于媒介,更多是一種文化氣質的表達。”跳出傳統范式的當代水墨不斷與時代審美接軌,以更加現代的視覺語言詮釋中國人的文化觀和生命觀,煥發出新的時代光彩。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像