央視網消息:十五運會賽事遍布粵港澳三地19城,預計內地前往港澳參賽人數超6000人次,港澳來內地參賽人數超3000人次,大家同場競技、以賽會友,在更加緊密的交流互動中,將心與心的距離拉得更近。

11月12日,全運會男子、女子20公里競走決賽在珠海賽區舉行,來自香港的鄺弼釗和朋友專程驅車,從香港到珠海觀賽。

香港居民 鄺弼釗:從香港開車過來經港珠澳大橋車程也很短,賽道沿途都有4個停車場,自駕出行也很方便。

在觀賽之余,鄺弼釗還用手機拍下橫琴和澳門的城市輪廓,既能近距離觀看國家級賽事,又能全景眺望灣區風光,這場獨特的觀賽體驗讓鄺弼釗贊不絕口。

香港居民 鄺弼釗:現場看比賽感覺還是不一樣,碧海藍天,賽事也很多,過幾天我們還打算去深圳那邊看比賽。

不少定居在當地的澳門居民,也組團來觀賽助威。

澳門居民 曾婉雯:我們平時在這條路上散步,這里不僅有健身區、騎行區,還有一條專業的跑道,粵港澳大灣區的市民也在這里休閑散步,健身。

廣東珠海市民 梁海峰:和港澳同胞們在一起歡呼的時候,能感到大家的心都是連在一起的,這種一家親的感覺真的好好。

本屆女籃成年組的比賽在廣東佛山順德進行,11月12日是比賽的休賽日,抓緊難得的休息時間,香港女籃的姑娘們先后來到素有“嶺南四大名園”之稱的清暉園、“千年花鄉”陳村鎮,品嘗美食,領略特色文化。

香港隊隊員 張楚盈:因為其實和香港有一點點相似,所以來到這里,加上(大家說)廣東話,所以一切都感覺很像家的感覺。

讓隊員們感到親切的還不止景色和鄉音。談及本次來到內地參賽的感受,隊員們表示三地辦賽的形式別出心裁,交通硬件的升級更是拉近了人與人之間的距離。

香港隊隊員 張楚盈:因為我們是三個地方一起合辦一個事情,這其實是很特別的,我們的關系是拉近的。因為交通變得非常方便,因為我們這一次用了港珠澳大橋,用了無感通關、用了深圳灣大橋,所有東西可以體現我們大灣區經濟、科技和文化,激活了整個地區的活力。

【相約大灣區 燃動十五運】志愿服務閃耀賽場內外

在第十五屆全運會期間,粵港澳三個賽區共有近5萬名志愿者投身賽事服務,揮灑熱情與汗水,同心共赴全運之約。他們的志愿精神閃耀十五運會賽場內外。

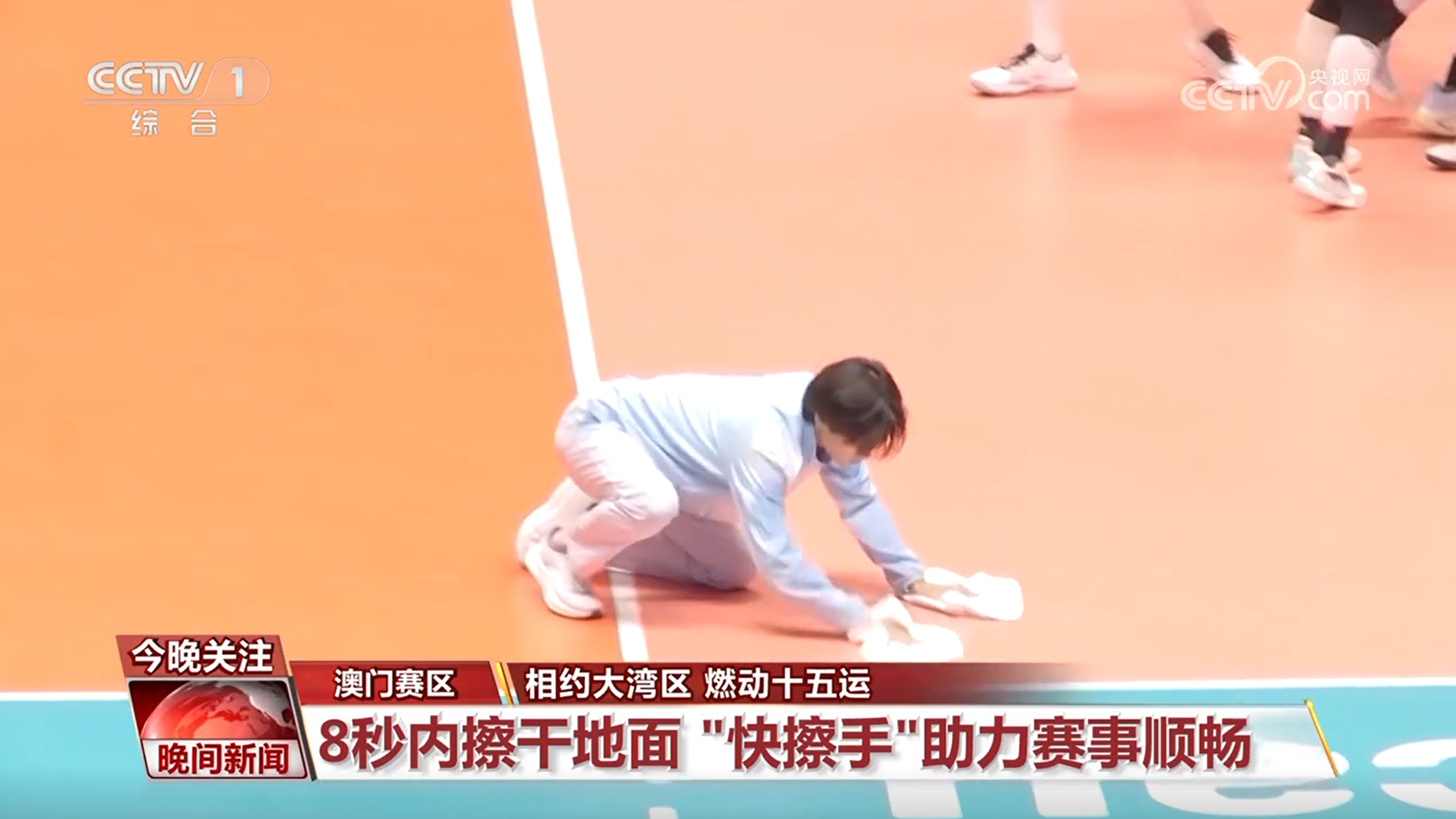

飛奔、擦拭、撤離,一系列動作在8秒內完成。在本屆全運會澳門賽區的女排賽場,每當地面有汗水滴落,都會有志愿者迅速將地面擦干。19歲的澳門小伙兒吳立恒就是其中一名“快擦手”。得知在家門口舉辦全運會的排球比賽,他第一時間報了名。在澳門賽區,像吳立恒這樣的志愿者有3500名。

第十五屆全運會澳門賽區志愿者 吳立恒:這次全運會讓我們特別自豪,澳門是東道主之一,我們很多人都報名來當志愿者,這樣我們更感覺到自己是灣區的一分子,對國家發展更有參與感。

香港賽區共有1.6萬名賽事志愿者,最小的16歲,最長的已經85歲。65歲的陸海豪,是一名退休警察。2008年,他曾服務保障北京奧運會香港分賽場,這次賽事來到家門口,他也再次忙碌了起來,每天早上七點到達場館,一天至少走上2萬多步、15公里。

第十五屆全運會香港賽區志愿者 陸海豪:我看見我們的運動員,他們眼中有光,心中有一團火。希望此次的全運會能帶動中國香港與大灣區同頻,更與偉大祖國同步,為民族復興踏進一步。

廣東賽區,來自全省17個承辦地市的3萬名志愿者為賽事護航。在江門賽區,志愿服務由1734名來自不同院校的學生擔綱。在本屆全運會上,他們有一個共同的名字:“小海豚”,這源于本屆全運會吉祥物原型中華白海豚。在場館檢票口、在比賽場地內,他們幾乎無處不在,為十五運會的順利進行默默奉獻。

十五運會志愿者 安曉鈺:雖然我們的位置是一個絕佳的觀賽區,但是我們關注的是運動員汗水滴落的位置,以及球落下的位置,還有裁判的示意,每當看到年輕運動員他們對每一分(拼搏)的體育精神,正是對我們辛勤工作的回報。

【相約大灣區 燃動十五運】體育經濟激發消費潛力

十五運會不僅是一場高水平的體育競技盛會,更成為激發區域體育消費潛力的強勁引擎,為體育產業高質量發展注入新動能。

眼下十五運會深圳賽區賽事正酣,同期舉辦的2025深圳簕杜鵑賞花周,也迎來客流高峰。在深圳蓮花山公園,320個品種的簕杜鵑,鋪展成20萬平方米的絢爛花海,運動元素與花景巧妙融合,讓來自全國各地的運動員、游客在觀賽之余,沉浸式感受深圳“生態+體育”的雙重魅力。

攝影愛好者 張先生:簕杜鵑是深圳的市花,它的又是五彩斑斕的,有很多種顏色,就好像來自五湖四海的年輕朋友一樣,到這片熱土上來,揮灑汗水,一起拼搏創造奇跡。

隨著體育運動的普及,群眾體育運動的熱情持續高漲。在深圳的這家室內智能網球館,這里已經成為不少市民每周必來打卡的場所。

深圳市民 梁女士:我一般就是會下班之后過來鍛煉,因為白天在辦公室坐一天會很累,腰酸背痛的,是來鍛煉放松一下。

像梁女士這樣,一人通過智能網球發球機就可以鍛煉,已成為職場白領下班后的新型解壓方式。智能網球發球機不僅能實現基礎的出球、變角度、隨機發球功能,還融入動作捕捉技術,可采集球員擊球數據并進行后臺分析。

一邊是群眾體育熱情持續升溫,催生海量需求,一邊是頂級賽事技術助力產業升級。雙重力量的疊加,正推動我國體育產業,實現跨越式發展。工信部數據顯示,目前,全國體育器械生產企業超過6.3萬家,產業產值從2015年的1.12萬億元,提升至1.5萬億元以上,十年間增長34%。

廣東省體育設施制造商協會會長 成冬來:從產品的質量本身,還是服務能力本身,還是從技術本身,應該說我們中國體育企業的出海,在未來全球市場上競爭中,應該有很強大的競爭能力。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像