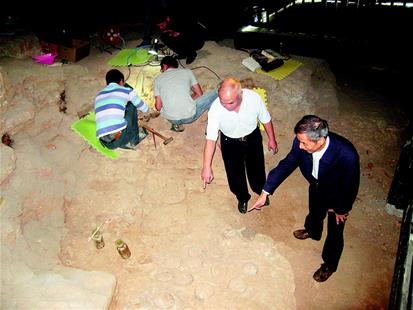

圖為:李正琪(右一)在鄖縣恐龍蛋化石修復現場。(圖片由本人提供)

湖北日報全媒記者劉宇通訊員張宏福

繁華的漢口航空路口,一棟不起眼的白色建筑——湖北地質博物館里,有著46億年來地球滄海桑田的變遷歷史。

“這是‘燈影恰尼蟲’化石,我國發現的最早的一塊古動物化石,也是全球唯一一塊‘恰尼蟲’實體化石,距今約5.8億年。”“這是從江西萍鄉帶回來的,國內獨有的‘鐵化木’,源于侏羅紀時代。”……曾擔任12年省地質博物館館長的李正琪,對這里的一切如數家珍。

今年75歲的李正琪,省地質科學研究院教授級高級工程師。從上世紀七八十年代為國找礦,到90年代中期從事古生物化石保護,再到新世紀推動我省地質遺跡保護和地質公園建設,已經在地質領域探索50年的李正琪,腳步從未停歇。

發掘第一頭“湖北鄖縣恐龍”

走入博物館4樓古生物廳,一個高近3米、長近6米的恐龍化石骨架映入眼簾。“這是第一頭以湖北鄖縣命名的恐龍。”李正琪給湖北日報全媒記者介紹時,神情頗為自豪。“‘湖北’是種名,‘鄖縣’是屬名,意為紀念湖北省出土的第一具較完整的恐龍骨骼化石。如果在其他地方挖掘相同種類的恐龍化石,都得命名為‘湖北’。”

看著這頭擁有59塊完整恐龍脊椎化石的“湖北龍”,李正琪有著說不完的話——

時光回溯到1997年7月。湖北鄖縣(今鄖陽區)梅鋪鎮李家溝村傳來消息:農貿市場施工時發現了動物骨架,不像牛也不像象,倒像有關資料和電視中所說的恐龍。

時任湖北地質博物館館長的李正琪,聞訊趕赴現場,確認這個不像牛不像象的動物骨架正是恐龍化石,產化石地層為白堊紀(始于1.45億年前,結束于6600萬年前)地層。

一年零三個月后,清理出的化石運抵武漢。經過拆包修復,李正琪和他的科考隊修理出比較完整的恐龍化石399塊。根據股骨數,推測發掘點曾埋藏了大小、種類不同的8個以上恐龍個體。

后來,專家通過拼接發現,梅鋪出土的恐龍是梁龍和巴克龍。

上世紀90年代初,電影《侏羅紀公園》喚起人們對恐龍乃至古生物的興趣。從1997年到現在,李正琪一直奔波在一線:湖北哪里發現了恐龍、恐龍蛋化石,他必然奔赴現場一探究竟;哪里需要為保護恐龍、恐龍蛋化石宣傳,他也一定欣然前往。

今年3月,李正琪應邀擔任湖北郵政“鄖龍家園”主題郵局名譽局長,他期待能為恐龍文化、恐龍化石科普工作的傳播以及保護繼續出力。

“助產”湖北地質公園

湖北地質博物館副館長王鏑,曾長期和李正琪赴野外考察。談起老館長,他滿是敬意:“省內的每一個地質遺跡點,李教授都走遍了。”

現在,地質公園成了我國保護遺跡和發展旅游經濟的亮麗名片。但很少有人知道,湖北地質公園建設工作的起步和李正琪密切相關。

2000年初,李正琪在一次學術會議上獲悉四川正在申報國家地質公園。“當時湖北沒多少人知道國家地質公園是怎么一回事。”前往四川考察后,他立即起草了建設湖北省地質遺跡調查評價中心的建議,拉開了我省國家地質公園建設的序幕。

目前,我省已有2個世界級地質公園,9個國家地質公園,16個省級地質公園。其中80%的地質公園的申報、建設等都有李正琪及其團隊的努力付出。

2015年,李正琪團隊參與神農架世界地質公園的部分建設工作,要采集遺跡數據并建設數據庫。“神農架世界地質公園范圍廣,很多遺跡點常年無人前往,采集工作很有挑戰性。”王鏑回憶。

南天門位于神農架西部探險區,山路崎嶇,怪石嶙峋。2016年6月5日,李正琪帶領項目組前往南天門遺跡點調查。“路很不好走,容易崴腳,只能靠著地形圖配合GPS尋找。”近7個小時的山路讓王鏑記憶深刻。兩年內,李正琪和團隊一起,就這樣跑遍了神農架世界地質公園范圍內的107處地質遺跡點。

野外工作艱辛,李正琪卻甘之如飴。盡管年事已高,李正琪每周仍然工作六天半,“除了野外考察研究以及日常其他工作,心思都放在寫地質科普讀物上。”今年4月,李正琪主編的第四本地質科普圖書——《大自然的精華:湖北礦物》出版,他說:“希望將自己一輩子的所學,用通俗易懂的語言表達出來,讓更多人了解和喜歡地質科學。”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像