第四篇

《把詩寫在火焰里》

《我的人生道路和治學觀》 ,周培源

在20至30年代時,我選定了愛因斯坦廣義相對論引力論和流體力學的湍流理論作為科研和教學的主攻方向,近70年來,我的科學指向始終沿著這個方向,從未動搖和轉移;像錐子一樣,數十年緊緊地錐住它,就是鋼板也會錐出個孔來。

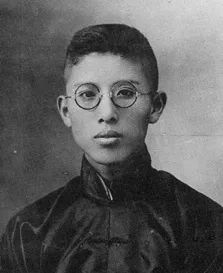

1919年,周培源,17歲

1919年,周培源17歲。

那一年5月,滿懷愛國熱忱走上街頭的千萬青年學生里,有周培源。他所在的圣約翰附中決定開除帶頭游行的幾名學生,而周培源又因為反對學校的決定,成為被開除的第一人。返鄉自學幾個月后,一則只刊登了一天的“清華學校招生廣告”恰好被周培源看到。未及弱冠,只身北上,他自此逐夢科學,勤研不輟近70年,成為我國近代力學和理論物理研究最為重要的奠基人。周培源屢次自謙,自己不過是一直走在“獨立思考,實事求是,鍥而不舍,以勤補拙”的探索路上。這“十六字訣”,照亮后來者的方向。

明白!9、8、7、6、5、4、3、2、1 點火!

2019年,胡旭東38歲。他一度以為“最年輕‘01指揮員’”會是伴隨他一生的標簽,在2016年11月3日之后,他有了更特殊的代稱:那個兩次倒數讀秒的人。

“請中止發射。”

(“怎么了?”)

“中止發射!”

(“有什么問題”)

文昌航天發射場,長征五號運載火箭首飛。

胡旭東:“發射日當天,出現一次發射六次推遲,發動機有發燒的,有排氣管路泄漏的。前五次推遲,已經搞得大家已經是身心非常疲憊了,沒想到在最后倒計時的時候,控制系統還是出現了一個紅字。”

胡旭東在長五任務中

倒計時停止,呼吸幾乎凝滯。那是7年沉默的努力后,最激烈的一種寂靜。胡旭東心里的驚濤駭浪,只有自己聽得到。

胡旭東:“長征五號運載火箭的首飛,從2009年開始建設到16年第一次發射,這么多年的風風雨雨,如果換來是一次失敗的發射,就不說對不起國家對不起人民,也對不起自己的青春。首先我不能崩潰,我作為01指揮員要繃著這口氣,各個分系統指揮員也要繃著這口氣,因為他們下面也有很多操作手。”

胡旭東——長五首飛任務01指揮員

這幾十秒,長如永遠。話筒與耳機里密集的溝通,行話稱“搶救”。

胡旭東:“1分鐘準備!”

“搶救”成功。1分鐘后,全世界聽見歡騰和掌聲。

長五任務成功瞬間

胡旭東:“成功的時候,根本沒有時間去感慨什么的。當時我們在用各個攝像頭觀察整個發射場區的各個角落,看看是不是有意外發生。一直到晚上12點回到宿舍倒床上之后,我感覺今天終于過去了。”

01指揮員要做什么?發射中,胡旭東負責統籌23個系統、100多個崗位、1000多名操作手。01指揮員還要會什么?僅在西昌一個發射場,他曾排除“射前22分鐘氦臺減壓器故障”、 “負2分鐘液氫連接器無法正常脫落”等重大故障11起。“顆顆螺釘連著航天事業、小小按鈕維系民族尊嚴”,西昌、文昌兩座發射場里相同的標語,字字千鈞。

胡旭東:“01指揮員屬于整個發射場在發射的時候的一個中心的樞紐,其實之前我是根本想都不敢想在這個崗位,因為每一個指令都不能錯,工作不能說繁忙吧,應該用沉重來形容,作為科技人員這算是終極的一個夢想吧。”

這沉重的際遇,在與生俱來的沉穩,更在后天嘔心瀝血的精進。“大膽探索,鍥而不舍”,是先驅者的信念,也是百年間科學求索的不二法門。

胡旭東:“當時我借了一份圖紙,翻來覆去翻了很多遍,最后還給資料室的時候,人家不收了,說這個顯然不是當初我借給你的那張圖紙,因為藍圖已經被我翻的已經完全發白了,字跡基本上看不清。”

胡旭東在文昌航天發射場

文昌航天發射場這支火箭測試發射隊伍,平均年齡不到29歲;胡旭東22歲離開校園,9年后即受命“01指揮員”。測試廠房與發射工位偶爾熙來攘往,常年空曠無聲。青春里盡是大風和砂礫,夜空中火箭噴射熊熊火焰奔向遙遠深空,那就是胡旭東們的詩和遠方。

胡旭東:“凡是衛星發射中心,不是在大山, 就是在大漠,要么就是在遙遠的海島。我的同學里像我這樣選擇到大涼山作為一名航天人,確實是沒有。很多人明面上沒說不理解,但是總覺得另類了一些,但是我覺得到這些都沒什么。”

但胡旭東的詩,未必次次能寫進火焰。2017年7月,長征五號第二次發射,沒有成功。

胡旭東:“火箭飛行失敗之后,包括我在內很多人都處于審視自己這幾個月的工作有沒有出過錯的這種狀態之中,持續幾個月的時間都在進行平時測試數據的復查,不僅僅是工作的需求,也是我們自己心理上的一個需求。甭說不眠不休,也是花了大量的精力,后來終于找到了故障的原因。”

按照計劃,今年“胖五”即將復飛。檢查發射設施狀態、編寫發射程序預案、參與崗位培訓……胡旭東的日常,是做好滿分的準備。快把那爐火燒得通紅,趁熱打鐵才能成功!

胡旭東:“復飛的準備不僅僅是硬件上的準備,還包括人員的準備,我們這兩年時間也都一直期待著長征五號能夠早日的復飛。像未來的空間站的建設,我們的嫦娥任務,火星探測任務都是有直接的影響。”

胡旭東在文昌航天發射場

哪個孩子沒想過當科學家?多少孩子最終當了科學家?好在,總有那么一些孩子,最憨傻又最聰明。他們被一則報紙角落的招生啟事、一個少年時偶得的志愿鼓舞,從此矢志不移。就像,百年前,周培源信奉,一個人在科研上要像錐子一樣,數十年緊緊錐住,把鋼板也錐出孔來;就像,百年后的胡旭東,滿懷惶恐,希望能陪中國航天走得更遠。

胡旭東:“從自己的學識上確實有很多恐慌,到現在都沒有完全跨過這個階段,一直要不停地去學習,不停地去吸收更多的營養才行。選擇中國航天是一個無怨無悔的過程,這16年走過來,我覺得自己還可以再奮斗得多一點,再努力一點。”

鄧中夏,25歲;朱自清,21歲;梁思成,18歲;周培源,17歲……100年前,在劃時代的“五四”運動中,一群先進青年知識分子高張“民主與科學”大旗,成為反對帝國主義和封建主義的先鋒。

“以青春之我,創建青春之家庭,青春之國家,青春之民族,青春之人類,青春之地球,青春之宇宙”。回望百年,青年的使命和擔當薪火相傳。

在五四運動100周年紀念日來臨之際,中國之聲推出特別策劃《青春·百年回響》。