中華文化旅游網訊(記者: 范小翠 何皎月 通訊員: 李青松)巍峨大別山,積淀萬千人文風光。悠悠紅土地,孕育無數英雄豪杰。

紅安,是“黃麻起義”策源地,是鄂豫皖蘇區政治、經濟、軍事、文化中心。近兩年,辛勤耕耘的文化人,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹落實黨的十九大,在省、市主管部門和縣委、縣政府的堅強領導下,堅定文化自信,建設文化強縣,抓重點、補短板、強弱項、惠民生,演繹了紅安樸誠勇毅、不勝不休的英雄性格,譜寫出新時代紅安文化繁榮興盛的華美篇章。

重文源 紅色文化標注精神高地

紅色文化圣地,“將軍縣”紅安當屬排頭兵。

為用好文化資源,傳承紅色精神,近年來,紅安縣以高度的文化自覺積極落實各項文化政策,不斷健全基層公共文化服務體系建設,讓老百姓的文化獲得感更加強烈。

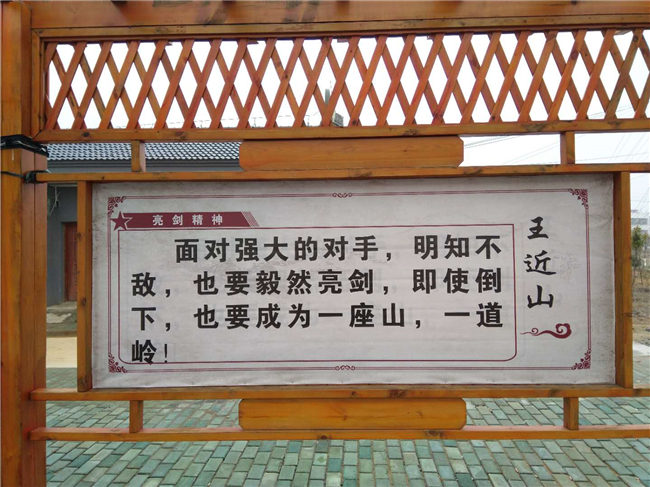

初春,細雨霏霏,寒氣逼人。高橋鎮程河村卻人聲鼎沸,機器轟鳴,一片繁忙景象,亮劍公園的建設正如火如荼,一座古樸典雅的文化圣地已赫然眼前。

1915年10月29日,一代戰神王近山出生于此。亮劍公園的建設,正是弘揚傳承“王近山精神”的具體實踐。

“‘縱然是敵眾我寡,縱然是身陷重圍,但是我們敢于亮劍,我們敢于戰斗到最后一人。一句話,狹路相逢勇者勝。亮劍精神,是我們國家軍隊的軍魂。劍鋒所指,所向披靡。’我們打造這座公園,就是希望把王近山的這種精神傳遞出去。”程河村村支部書記鄧小華說。

紅安千方百計,以打造全國一流、全省最重要的革命傳統教育基地為抓手,先后爭取項目資金近3億元,對紅色景區進行提檔升級,修復了董必武故居、興建了游客接待中心、停車場;維修改造了西汪家革命舊址群、紅二十五軍重建地紀念碑及軍部舊址等。按照3A景區標準先后維修改造徐向前、陳錫聯、韓先楚、秦基偉、王近山、王誠漢等一批將軍故居。投入旅游基礎設施建設資金近2億元,興建縣城、七里坪兩大游客服務中心,新建旅游公路200多公里,修通大別山紅色旅游公路(紅安段),與周邊7個縣市的大別山紅色旅游公路連成一體。

同時,集中力量“捆綁建”,總投資3。5億元的紅安縣文化中心建筑面積6萬平方米,涵蓋檔案館、影劇院、文化館、博物館、圖書館等13個公益性文化服務場館,已全部建成并投入使用;改、擴建2個鄉鎮綜合文化站和96個村、社區文化室,建成文化廣場338個、文化長廊406個、百姓大舞臺193個,配送文化器材200多套,資助50多個村新建

文化禮堂和村情村史陳列館。一個以縣文化中心為龍頭、鄉鎮文化站、村文化室為支撐的公共文化服務設施網絡率先建成。

聚文氣 文旅產業打造特色標桿

紅安人深知,紅色是自信,紅色也是財富。

覓兒寺鎮尚古山村在紅安縣最南端,離武漢中心城區只有半個小時的車程。根據這個得天獨厚的地理位置,加上尚古山村山清水秀、民風淳樸的環境優勢,村支部書記王敬元決心把農業產業與文化旅游融合發展。

走進尚古山村,景色優美,滿眼綠意。

站在村綜合文化服務中心門前,對面的尚古山頂上,幾節火車車廂讓人眼前一亮,火車餐廳已現雛形。

近處的葡萄酒廠也吸引了我們的眼球。據悉,2018年,葡萄酒廠產酒25萬斤,年產總值1000余萬元。“我們的目標是將尚古山村打造成觀光、旅游、采摘、民宿等于一體的特色基地。”說起未來的發展,村支書王敬元臉上露出微笑。

為搶抓全國紅色旅游和全國全域旅游示范縣建設的有利機遇,縣委、縣政府把發展紅色旅游與革命傳統教育緊密結合,主動對接國家建設以鄂豫皖交界地域為中心的“大別山紅色旅游區”總體布局要求,圍繞“將軍故里傳奇紅安”主題形象,堅持“以紅為魂、紅綠相融、城景一體、全域旅游”的發展定位,科學編制《紅安縣旅游發展總體規劃》《紅安縣紅色旅游發展總體規劃》《黃麻起義和鄂豫皖蘇區紀念園5A景區創建規劃》等一系列規劃,著力打造紅安紅色旅游中軸線,開發氣勢恢弘的“百里紅色旅游長帶”,推進紅色旅游與文化、生態、休閑旅游結合,使全縣紅色文化旅游朝著科學化、規范化、品牌化的方向發展。

根據地域特點,紅安重點發展紅色食品工業、休閑農業和紅色文創等產業。當年紅軍吃過的南瓜湯、紅安苕、小雜糧、山野菜已成為廣受人們青睞的綠色食品。借助高校合作平臺,大力開發適應市場需求的紅安大布、紅安繡活衍生產品。運用“互聯網+”運營新模式,以微博、微信、網站等新媒體為依托,通過紅色動漫、紅色漫畫教學、紅色游學活動等更貼合現代人生活的方式,全方位、立體化、多層次、動靜結合地展示紅色資源蘊涵的革命精神和歷史文化,打造特色文創產品。

如今,紅安是全國12個重點紅色旅游景區、30條紅色精品線路和100個紅色旅游經典景區之一。擁有國家級文物保護單位5處41個點,湖北省級文物保護單位23處,縣級文物保護單位141處,偉人、將軍故居64處,每年為追尋紅色足跡,造訪將軍故里而前來紅安縣旅游的人數達900萬人次。

續文脈 非遺絕技接力靈魂工程

近些年,紅安用紅色文化的畫筆,繪就了一副副秀美的圖畫。傳承傳統文化,紅安筆尖的水墨正在氤氳開來。

國家級非物質文化遺產——紅安繡活,它的第五代傳承

人劉壽仙,今年58歲,從8歲開始從事這個行業。“我們鎮上現在從事繡活的人已經上百了,多數是中年婦女,平均每人大概一年的收入在3萬左右。”除了在劉壽仙的“文化大院”進行授課外,劉壽仙每年還去村里傳道授業。2018年,劉壽仙就為4個村的村民進行了十余場講課。

“接下來,我們主要對做成的繡品進行整理規范,比如布鞋,要進行碼數的規范,成人、兒童要進行區分。”劉壽仙對未來的工作進行合理計劃。

“傳承傳統工藝,發揚紅安精神,是我們義不容辭的責任。”為把這項工藝傳承下去,2016年,劉壽仙說服在外拿著高薪的女兒劉珊回家,接下紅安繡活的“接力棒”。

“紅安繡活”2007年由湖北省列入省級非物質文化遺產保護項目,2008年由國務院列入國家級非物質文化遺產保護項目。

“紅安繡活”主要產品之一的“紅安繡花鞋墊”作為具有濃郁的將軍縣紅土地的鄉土氣息、深厚的文化內涵、鮮明的藝術特色的文化載體享譽神州,幅射至海外許多國家和地區。通過它向世界傳遞了一份紅安的名片。

目前,紅安縣申報成功的非物質文化遺產保護項目有國家級項目紅安繡活,省級項目紅安大布傳統紡織技藝、繡花鞋墊、十八老子的故事、蕩腔鑼鼓、油面傳統制作技藝、紅安皮影戲,有國家級非遺代表性傳承人1個,省級傳承人7個。

經過多年的艱苦努力,始終遵循“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的方針,紅安連續獲得“中國民間文化藝術之鄉”、“全省十佳非物質文化遺產保護中心”、“全省十佳非遺保護行動”等榮譽稱號。非遺數據庫管理工作受到省里的嘉獎。

溯千年歷史,看當今輝煌。紅安人正由內而外,散發著文化的自信和魅力。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像