春山問道

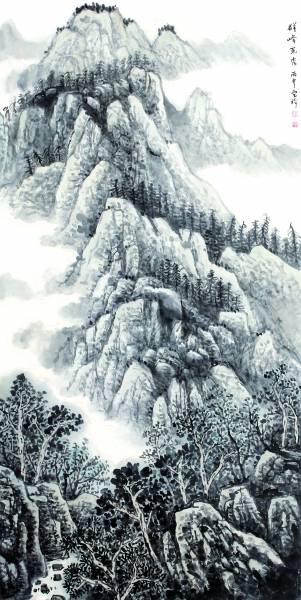

群峰競秀

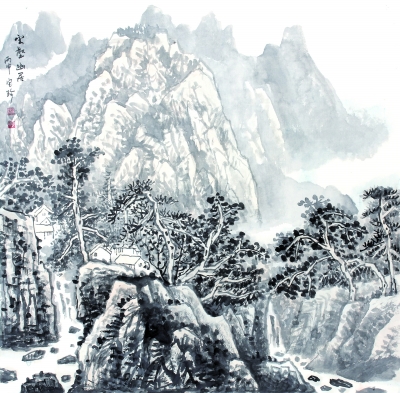

云壑幽居

塑云橫高天 葉里起秋色

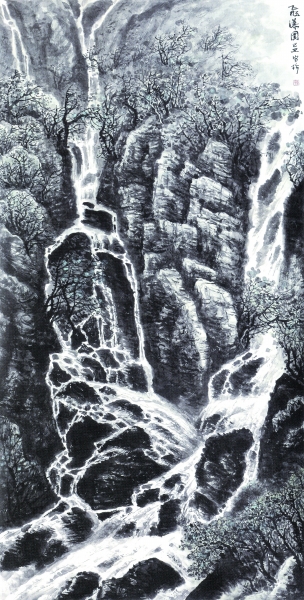

飛瀑圖

秋山人家

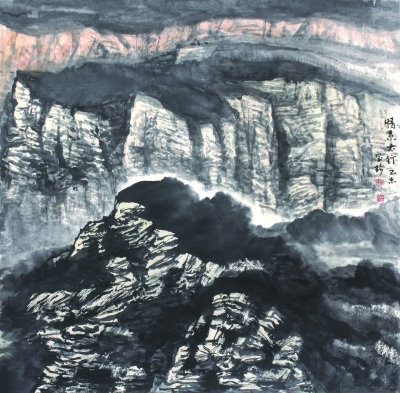

情系太行

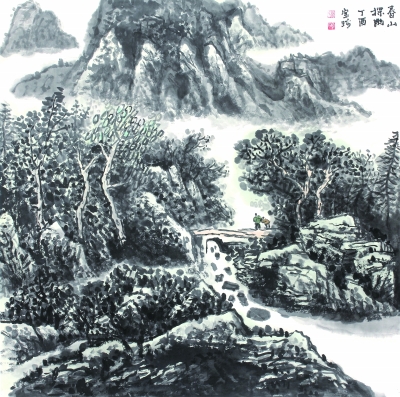

春山探幽

山居圖

夏寶珍藝術簡介

夏寶珍女士和許多退休老人一樣,從小就喜愛繪畫,也是因為某些原因而未能進美術院校學習深造,直到退休后進入老年大學學習中國畫,才真正實現了人生的夢想。而不同的是,她是這一大批退休老人中學習中國山水畫的佼佼者。

古人以山為德,以水為性,以筆墨為精神,創造出中國畫深遠的意境。因為山有山的風骨,水有水的柔情;山有山的坦蕩,水有水的脊梁;山有山的意象,水有水的意境。仁者樂山,智者樂水。寶珍樂山也樂水,她是仁者也是智者。

寶珍學習中國山水畫的法寶就是人們常用的兩條:一是臨摹,二是寫生。把兩者結合起來,創造出屬于自己所追求的風格,結合得好的就是勝者,寶珍就是勝者。她在臨摹名人畫中,臨摹最多的是黃秋園的作品,這是因為黃秋園作品的魅力深深地吸引著她。她就是在黃秋園畫中反復閱讀、反復鉆研、反復領悟,逐步深入進去,把自己的心融入黃秋園的山山水水之中,與其產生強烈共鳴。她終于明白“園厚與清新,茂密與華韻”辯證的精髓,她不是照搬,她把自己對山水的認識和情感注入進去。后來,經過掙扎和磨煉,她終于從黃秋園的畫中走出來,她帶著深厚凝重、清新透明走出來,帶著簡練疏松、率意靈動走出來。她的畫大氣、厚實、有力度、有韻味,充滿激情,有明快的節奏感。她的畫無論是以線為主或以墨為主,抑或是線面結合,都以一種寬容的理念進行有機的變化,并賦予物象生命律動的氣息。她的線條是隨意的,粗細不均且變化多端,她的面是有韻味的而不死板,讓觀者領略到一種飽滿的張力。是的,她終于從黃秋園的作品中走出來,變成了自我。做到了厚而不膩,密而不臟。這就是夏寶珍的本事和奧妙之處。

寶珍勤于寫生,她非常重視到大自然中去與真山真水進行面對面的對話,進行心靈的交流。山水在她眼里是人,是有情感有生命的人。她幾乎把自己當成了那山那水。所以太行山、狼牙山的雄奇、險峻、壯美在她的筆下描繪得淋漓盡致,以濃淡相當、疏密得當、氣韻生動的造勢效果使觀者穿越時空,傳遞著人與自然息息相通、和諧共融的信息,賦以現代文明的美妙內涵。正如作者所言:寫生是創作的源泉和基石。她把臨摹中獲得的技法嫻熟地運用到寫生中去,這個過程是艱苦的,是刻骨銘心的,但是她做到了。她深深懂得繪出有一定意境的山水作品,首先要體會真山真水的境界,而意境的營構,需要融入畫家的主觀情思,而不是純客觀地機械描摹自然,只有憑胸臆的營構,才能把握全景。

大師吳冠中說:“風格就是自己的背影。”寶珍師古不泥古,外師造化不是照搬。那么她的背影是什么呢?是她的思想、她的境界、她的意象、她的修養、她的悟性、她的筆墨,是她的孤獨和痛苦,是她的真情與感動。由于她的努力和才能,成就了一幅幅生機勃勃、靈動非凡、清新透明、氣韻生動的佳作。讀夏寶珍的山水畫,看山,有山的厚重、有山的千仞、有山的意境;觀水,有水的柔情、有水的嫵媚、有水的境界。山是水之魄,水是山之魂。

夏寶珍女士囑我為她的這本畫冊作序,我著實有點為難,我害怕我笨拙的語言傷害了她的山水,但由于她的信任,我只好恭敬不如從命了。春風秋月本無價,萬水千山總是情。我衷心祝愿夏寶珍的山水畫更上一層樓,創作出更多更有個性的作品來。

(李道林中國作家協會會員、國家一級作家、中國國家書畫院副院長)

主要藝術活動

2005年,作品《泉》參加“05武漢中國畫作品展”,武漢美術館展出

2005年,作品《青青河邊草》參加“第一屆武漢美術作品展”,武漢美術館展出

2006年,作品《丹崖秀色》參加“第二屆武漢美術作品年展”,武漢美術館展出

2006年,作品《秋韻》參加“06武漢中國畫作品展”,武漢美術館展出

2007年,作品《秋山過雨聽泉聲》參加“第三屆武漢美術作品年展”,武漢美術館展出

2008年,作品《秋山繞山梁》參加“08武漢中國畫作品展”,獲優秀獎,武漢美術館展出

2009年,作品《秋山幽居》參加“09武漢中國畫作品展”,武漢美術館展出

2009年,作品《秋色無邊遠》參加“第五屆武漢美術作品年展”,武漢美術館展出

2009年,作品《碧云初醒山色清》入選“第四屆加拿大中華詩書畫大展”并獲得創作一等獎

2010年,作品《云歸天際山容淡》參加“第六屆武漢美術作品展”,武漢美術館展出

2010年,《夏寶珍山水畫作品展》出版

2011年,作品《巍巍太行山浩氣長存》參加“第七屆武漢美術作品展”,武漢美術館展出

2012年,作品《晚山無語對斜陽》參加“第八屆武漢美術作品年展”,武漢美術館展出