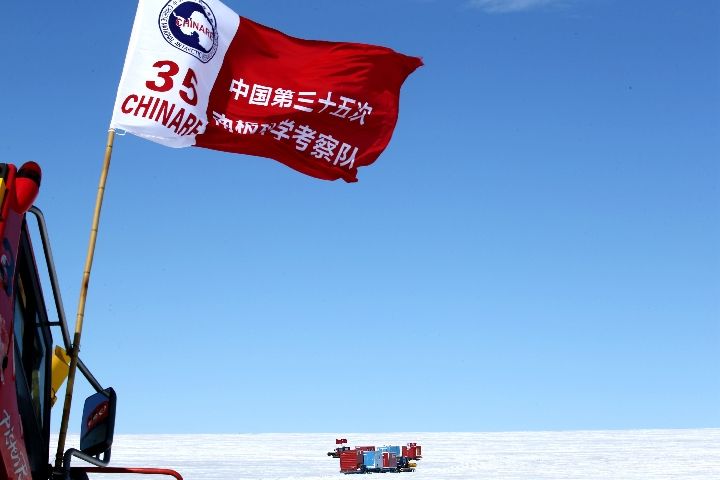

經過131天風雪跋涉,3月12日,中國第35次南極科學考察隊隊員搭乘“雪龍”號極地考察破冰船回到上海,在科學考察和綜合保障方面取得豐碩成果。

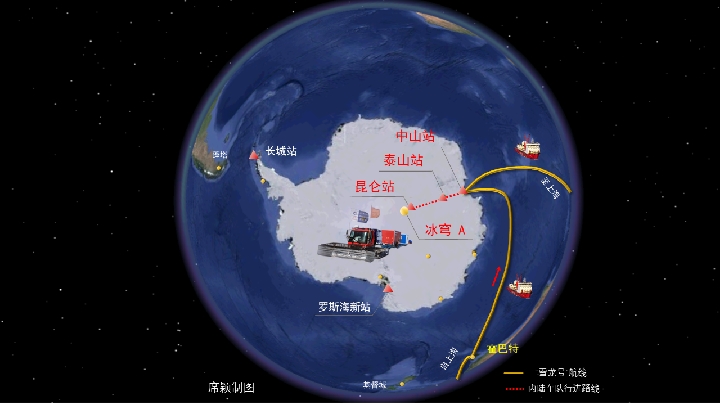

科考隊員除了搭乘“雪龍”號進行大洋科考、用“雪鷹601”固定翼飛機展開航空科考之外,也在中山站、泰山站、昆侖站等廣袤的南極冰雪大陸上展開了科學考察。其中,從中山站到南極冰蓋之巔冰穹A,是中國科考隊開辟出的一條著名的“冰雪之路”。

從上海到中山站1.2萬公里,搭乘“雪龍”號;從中山站到昆侖站1200多公里,則依靠雪地車。新華社記者用攝影鏡頭,在131天的時間里,記錄了這條冰雪之路的艱難險阻和中國科考隊員的不懈探索。

從中國上海到南極冰蓋之巔

1、2018年11月2日,“雪龍”號從上海起程奔向南極。↓

2、11月9日,“雪龍”號穿越赤道,開始在南太平洋航行,科考隊員組成南極圖案的隊形合影留念。↓

3、11月17日,“雪龍”號停靠澳大利亞霍巴特碼頭,在這里進行入南極前的最后一次物資補給。霍巴特是南極門戶,也時常能見到阿蒙森等極地探險家的一些雕像。當年阿蒙森與斯科特展開首次抵達南極點競賽,正是在霍巴特將其到達南極點的消息用電報發出,告知全世界。↓

4、11月21日,“雪龍”號在風雪交加中駛過南緯60度,順利穿越“咆哮西風帶”“魔鬼西風帶”。↓

5、過西風帶時科考隊員檢查與加固貨物綁扎。↓

6、11月25日,“雪龍”號駛入南緯61度55分、東經110度37分的浮冰區。浮冰鋪滿海面,時有冰山立于其間。↓

7、11月29日,“雪龍”號穿越南緯66度33分,進入南極圈,科考隊直升機組進行卸貨前相關準備。↓

8、11月30日,“雪龍”號到達中山站附近,隨即破冰至距離中山站44公里處的陸緣冰區。↓

9、為打通冰面通道,考察隊進行海冰探路,繼而冰面運輸與空中吊運相結合,展開本次科考首場攻堅戰。由于泰山站二期工程建設和中山站一些建設項目,本次物資卸運量大,冰面運輸距離遠達44公里。↓

10、中山站(69°22'S,76°22'E)的標志性建筑“六角樓”(高空物理觀測棟)。今年是中山站建站30周年,經過30年建設,中山站已成為中國規模最大的南極科考基地。↓

11、12月18日,內陸隊37名科考隊員(泰山隊21人、昆侖隊16人)從內陸出發基地出發,前往南極內陸腹地的泰山站和昆侖站。↓

12、12月20日,在距離中山站約140公里處的南緯70度35分、東經76度52分扎營。凌晨,科考隊員進行本次科考首次雪坑樣品采集。↓

13、12月21日,內陸隊在行進途中遭遇強烈地吹雪。↓

14、12月22日,“卡特”雪地車減震器被磨壞,機械師在零下一二十度的低溫寒冷中通宵修車。↓

15、12月25日,內陸隊抵達位于泰山站(73°51'S,76°58'E)。泰山站主體建筑于2014年初建成,位于東南極內陸冰蓋伊麗莎白公主地區域,是中國第二個南極內陸考察站。↓

16、12月26日,泰山站雪下工程正式開工。這是我國在南極建設的首個雪下工程,在雪下建筑里完成了站區能源供給、取暖保溫、融雪供水及污水處理、消防監控等系統的建設。↓

17、12月27日,昆侖隊離開泰山站繼續南下向昆侖站挺進,穿越冰裂隙密集區,這是南極內陸行進中所遇到的主要危險之一。↓

18、12月31日,昆侖隊行駛在“鬼見愁”冰丘密集區,這是南極內陸行進中最困難的路段之一。↓

19、從2018年12月31日晚至2019年1月1日凌晨,昆侖隊機械師跨年夜通宵修車,在高寒缺氧的極晝“白夜”里將被顛壞的“卡特”車修好。↓

20、2019年1月4日,昆侖隊抵達昆侖站(80°25'S,77°06'E)。2009年建成的昆侖站,位于冰穹A西南方向約7公里處,是南極海拔最高的科考站,也是科學研究的制高點。↓

21、1月5日,昆侖站天文、冰川和測繪等科研項目全面展開。↓

22、冰穹A(80°22'S,77°27'E)。2005年1月18日,中國科考隊在人類歷史上首次通過地面到達冰穹A,將五星紅旗插上南極冰蓋之巔。冰穹A在南極內陸冰蓋海拔最高,這里時常出現日暈,科考隊員在冰穹A換上了一面新的五星紅旗。↓

新華社記者劉詩平撰文并攝影報道