在通城秋收暴動紀念館,講解員向“00后”大學生介紹當年智取縣城過程。

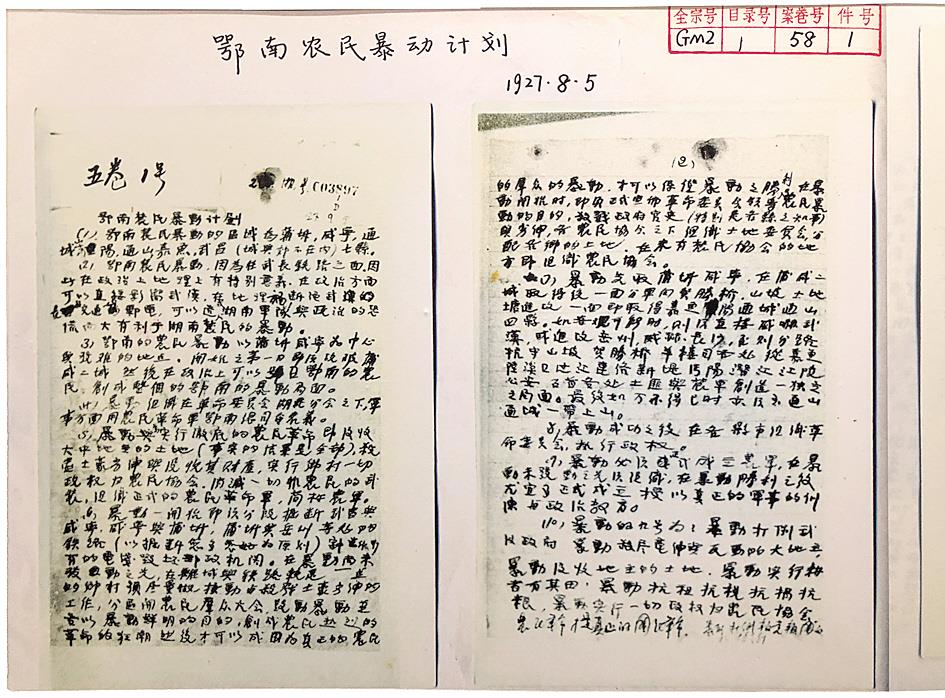

有關鄂南秋收暴動的檔案文件。 (省檔案館、通城縣檔案館提供)

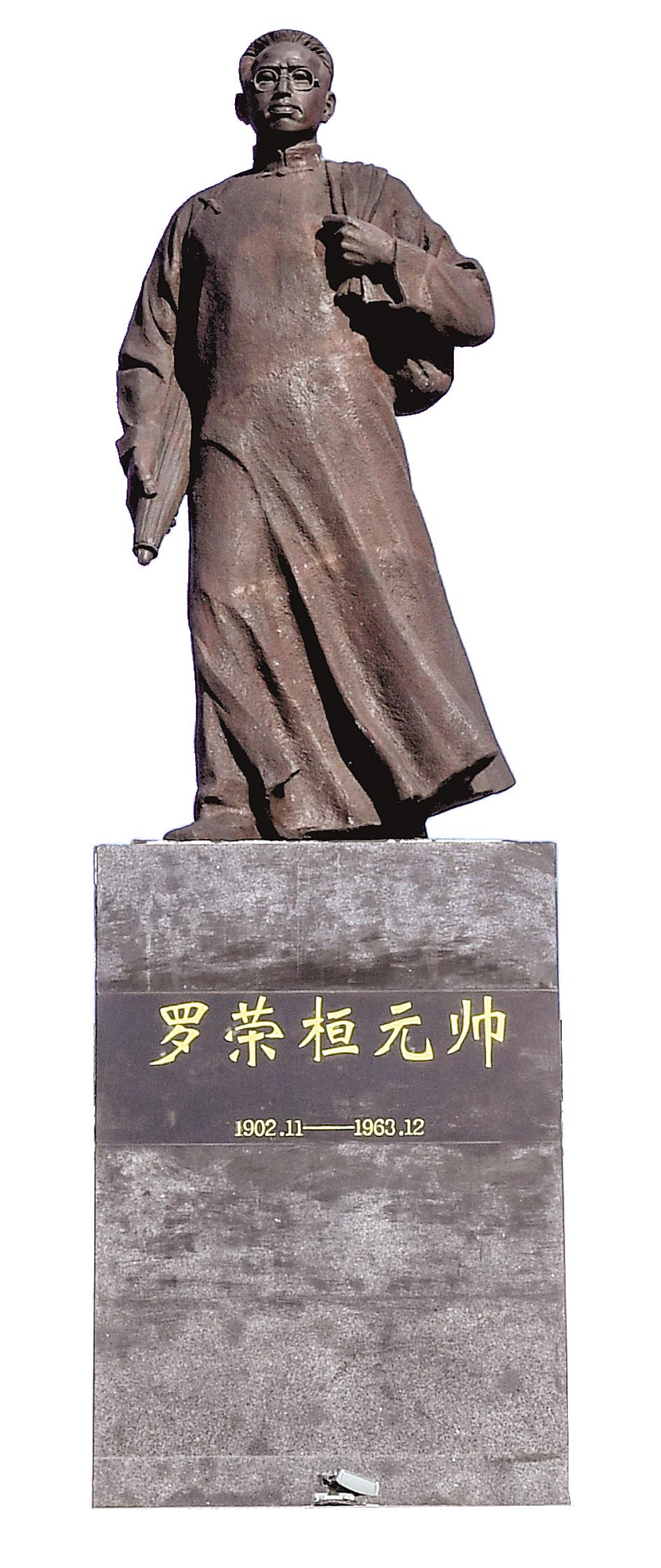

咸寧市通城縣塘湖鎮荻田村元帥廣場,羅榮桓雕像巍然屹立。

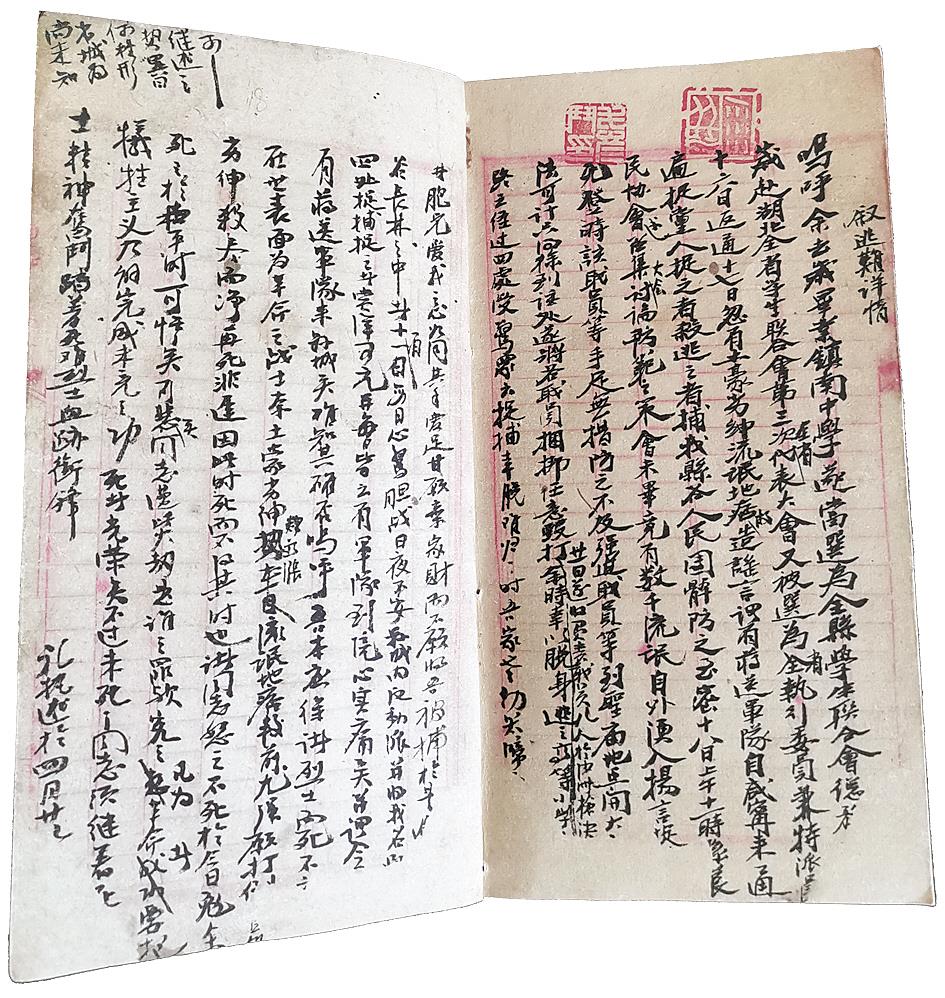

吳禮執的《敘逃難詳情》。 (通山縣檔案館提供)

跨越百年的初心對話

一襲長衫,目光如炬,行色匆忙。

身后,是層巒疊嶂的幕阜群山。

94年前的那個盛夏,羅榮桓被中共湖北省委從武漢派到咸寧通城,參與領導鄂南秋收暴動。

那一年,他25歲。

鄂南秋收暴動是八七會議“槍桿子里面出政權”最早的實踐之一,并在通城建立了全國首個縣級紅色政權。

新中國成立后,羅榮桓成為十大元帥之一。

如今,羅榮桓趕赴通城的場景,被定格成一尊雕像,矗立在通城縣塘湖鎮荻田村。

2月18日,湖北日報“初心百年——荊楚大地的追尋”全媒體報道小分隊的“00后”大學生,深情凝望羅榮桓雕像。隔空“對視”中,叩響一段烽火連天的記憶。

面對“清共”的屠刀——

400名骨干赴荊楚各地發動農運

元帥從這里起步!

車行至荻田村,一塊牌匾上的大字,十分醒目。

“羅榮桓元帥是通城人嗎?”報道小分隊成員不由問。

荻田村紅色文化講解員胡楊花搖搖頭:“羅榮桓元帥是湖南人。通城,是他從一名學子轉變為革命軍人的地方。”

1927年,國民黨發起“四一二”反革命政變,“清共”的血雨腥風四處彌漫,不少共產黨人倒在了屠刀之下。中共湖北省委作出應變部署,派出近400名黨團員骨干赴各地組織發動秋收暴動。其中,先期派赴鄂南的農運特派員和黨團員有40余名同志,包括羅榮桓、符向一等,后期加派省委軍事部部長吳德峰等。

彼時,25歲的羅榮桓剛剛轉為中共黨員。“接到派遣命令,羅榮桓毅然放棄當建筑師的志愿,給家里寫信,表達了在共產黨領導下,為革命戰斗到底的決心。”胡楊花介紹,為躲避敵人搜捕,羅榮桓只乘了一段路的火車,便徒步走向通城。

“羅榮桓抵達通城后,面對什么樣的局面?”武漢傳媒學院“00后”大學生葛洋懷十分好奇。

胡楊花帶領大家步入通城秋收暴動紀念館,四尊蠟像再現了通城第一個中共黨小組的開會場景。“當時,通城的黨組織、農民協會已退出縣城,轉入農村。大家都是冒著生命危險在鬧革命。”胡楊花說。

這段史實,通城市民黃小艷有生動的描述。

黃小艷的爺爺,是通城縣第一個中共黨小組組長,叫黃云岸。“爺爺在岳陽做挑夫時參加工人運動。他從岳陽回來后,經常有很多人到家里開會,其中包括羅榮桓。當時,我的父親只有五六歲,每次開會,父親在外放哨,看到陌生人靠近,就大聲說話,屋里的人迅速向后山轉移。”黃小艷告訴大家。

黃小艷說,在父親的記憶里,羅榮桓喜歡穿長衫,戴著眼鏡,十分書生氣。“沒想到,就是這樣一位書生,成為共和國赫赫有名的大元帥。”

連環畫再現暴動經過——

佯裝“抓了共產黨”智取縣城

紀念館內,泛黃的檔案照片記錄著鄂南大地的風起云涌。

該縣史志研究中心楊偉民介紹,至1927年8月中旬,羅榮桓等已組織農民革命軍四五千人,并以中隊為單位抓緊操練,打造梭鏢、大刀、土槍等武器。當時,通城縣城沒有國民黨正規軍,只有縣、區民防團和地主武裝。

如何奪取縣城?楊偉民引導大家看幾幅連環畫,這是該縣美術工作者繪制的“智取縣城”過程。

當時,駐守縣城的民防團團長劉秀波十分謹慎,見全縣農民運動和農民自衛軍發展勢頭猛,將大部分兵力收縮到縣城。白天,他只留下一條窄門供行人出入,嚴密盤查。太陽一下山,四個城門上鎖。“農軍既無重武器、又缺少訓練,如果強攻,會帶來重大傷亡,對暴動不利。”楊偉民說。

正在這時,崇陽縣民防團改編而成的崇陽農軍受國民黨軍壓迫南下,由原崇陽團防局團總、共產黨員葉重開帶領來到通城,通城的共產黨員把葉重開引見給羅榮桓。羅榮桓、王武揚(共產黨員、通城縣縣長)等人秘密開會,商量了一個“智取”方案。

據咸寧市委黨史研究室編撰的《中國共產黨咸寧歷史(1921-1949)》和《鄂南建立全國第一個縣級紅色政權研究》記載,1927年8月20日,葉重開身穿嶄新的軍服,由十幾名衛兵前呼后擁,押著一個農軍裝扮的“犯人”,來到通城縣城北門。葉重開下馬,遞上印有崇陽縣團防局長官銜的名片說:“我們抓住了一個通城共產黨,要押交劉團總。”

門衛信以為真,把城門打開。葉重開帶著隊伍,徑直奔向縣衙,與早已臥底在衙門附近的通城農軍配合,不費吹灰之力活捉了劉秀波,繳了民防團的槍。

此時,城門打開,早已守候在外的農軍在羅榮桓等人的指揮下涌進縣城,消滅了團防局的殘余勢力,繳獲長短槍200多支、子彈幾十擔。

當天下午,在縣城召開大會,宣布通城、崇陽農民革命軍成立。王武揚當選為農軍總指揮,羅榮桓當選為黨代表。

通城縣史志研究中心主任楊帆介紹,也是在這天下午,根據省委關于“暴動實行民選革命政府”精神,中共通城縣委組織召開全縣各區農協代表會,成立“通城縣勞農政府”,這是中共建立的第一個縣級紅色政權。

硝煙散去,青山蒼翠。

當年參加通城秋收暴動的先烈,很多連照片都沒有,只是憑鄉親們的記憶畫了像,留存在紀念館。北京航空航天大學“00后”大學生汪派對這一細節印象深刻,他發了一條朋友圈:“人民當家作主,來之不易!沒有先輩的生死斗爭,就沒有今天的幸福生活。我輩當努力,創造新輝煌!”

我黨直接領導武裝的最早一批實踐——

為武裝奪取政權積累寶貴經驗

“鄂南秋暴中,通城建立全國首個縣級紅色政權,是如何考證的?”武漢傳媒學院“00后”大學生葛洋懷提問。

楊帆介紹,首個縣級紅色政權此前有“湖南茶陵”“廣東海豐、陸豐”兩種說法,根據史料考證,這兩個地方成立紅色政權的時間都在1927年11月,明顯晚于通城。

通城秋暴,是鄂南秋收暴動的一部分。

在通城秋暴發生后,通山的農軍迅速響應,橫掃各集鎮民團據點,于1927年8月30日會師縣城。8月31日,在縣衙所在的圣廟,成立了通山縣工農政府委員會,明確行使10項政府職權。

在崇陽縣,該縣農軍在1927年8月14日發動洪下暴動,擊敗了當地反動武裝400余人,占領縣城。次月9日,中央政治局委員兼湖北省委書記羅亦農決定在鄂南舉行全區性暴動,并發動了中伙鋪劫車,繳獲步槍16支、子彈5箱,隨后成立了蒲圻縣工農革命政府。咸寧縣、嘉魚縣也響應發動了暴動。

從8月初打擊土豪劣紳的小型爆發,到10月中下旬農軍轉移至通山九宮山地區,鄂南秋收暴動整整經歷了近3個月。

“堅持時間之長、暴動區域之廣、參與農民之多、武裝斗爭之激烈,在全國秋收暴動中絕無僅有。”咸寧市史志研究中心主任胡文認為,鄂南秋收暴動是我黨直接領導農民群眾以武裝斗爭反對國民黨反動派的最早一批實踐,為開創農村包圍城市、武裝奪取政權的道路積累了寶貴經驗,其歷史功績不可磨滅。

鄂南秋收暴動也積累了人才,讓一批黨員干部在日后艱苦的歲月中成為卓越領導人。由于國民黨反動派鎮壓,羅榮桓率領農軍移師江西、湖南,參加了毛澤東領導的湘贛邊秋收起義,跟隨毛澤東參加了井岡山根據地的斗爭;通山秋暴的副總指揮葉金波,后來成為獨立紅三師政委、紅十七軍副政委兼參謀長,當時與徐向前、陳毅齊名,后被稱為“沒有走上授銜臺的將軍”;吳光浩等人轉移到鄂東,直接參加領導了黃麻起義。

艱難困苦,玉汝于成。

南開大學“00后”大學生黃秀萍寫下日記:“沒有百年前那群在深山密林中赤腳戰斗的先輩,沒有那群心懷信仰眼中有光的先輩,今天的一切都是不可觸及的浮夢。在艱苦中錘煉才干,在困難中練就過硬本領,銘記在心,努力前行!”

初心一葉黨史故事

羅榮桓元帥的

臨終叮囑

羅榮桓領導通城暴動后,去湖南參加了毛澤東領導的秋收起義,跟隨毛澤東上井岡山,和毛澤東結下了深厚的革命情誼。

從上世紀40年代開始,羅榮桓經常帶病指揮作戰,1946年曾切除一側腎臟,以后長期抱病工作。

1963年12月15日,羅榮桓病情惡化,陷入昏迷。蘇醒后,他囑咐孩子:“我一生選擇了革命的道路,這一步是走對了,你們要記住這一點。我沒有遺產留給你們,沒有什么可以分給你們。爸爸就留給你們一句話,堅信共產主義這一偉大真理,永遠干革命。”

12月19日,毛澤東參加了羅榮桓的追悼會,向這位從秋收起義就跟隨他的元帥三鞠躬。

“心中有信仰,行事才有方向。”北京航空航天大學“00后”大學生汪派說,“民族復興的接力棒已到了我們眼前,我將傳承先烈遺志,將紅色基因融入血脈,空天報國,努力奮斗!”

戴榮生找隊伍

戴榮生是通城秋暴中幸存最久的戰士,享年92歲。

戴榮生很小就到地主家做長工,通城秋暴奪取縣城時,擔任攻城突擊隊隊員。此后,他隨羅榮桓上了井岡山,后擔任警衛團排長。

第五次反“圍剿”失敗后,戴榮生隨中央紅軍開始長征。四渡赤水期間,他身負14處槍傷,左手被打殘,戰友把他從死人堆里拖出來,用擔架抬著渡過赤水河。部隊來到四川古藺(今瀘州市)太平渡后,通過當地黨組織把他安頓在一個姓馬的人家后,繼續前進。

戴榮生醒來后,一連十幾天,靠乞討度日,到處打聽紅軍下落,昏迷后被老鄉救活。但部隊已走遠,無法聯系,戴榮生不得已留在了當地。

少小離家,戴榮生思念老家。解放后,他寫信回鄉,尋找20多年沒見的弟弟。因寫的是弟弟的小名,都被貼上“查無此人”退回。直至1997年取得聯系時,他年歲已高,經不起長途跋涉。2003年,老人帶著對故土的眷念,在四川逝世。

吳禮執逃難日記

吳禮執是通山革命的領導人之一,“四一二”反革命政變后,他因群眾掩護得以躲過國民黨反動派的屠刀。此后,他藏于家鄉的幽谷長林。

通山縣檔案館收藏著吳禮執在這段時間寫下的日記《敘逃難詳情》——

“每日心驚膽戰,晝夜不安。縣城內的反動派,并將我名字懸告,四處捉捕。捉之者,賞洋百元。并每日皆云有國軍到境,心實痛矣!”

“究之,凡為革命者,要抱犧牲主義,乃能完成未竟之功。死者,光榮矣!”

苦難并沒有將吳禮執壓倒。他一邊變換躲藏地點與敵人周旋,一邊撰寫革命文章,聯系革命同志,最終和其他黨員一起發動了通山秋收暴動,攻占縣城。

1931年,吳禮執在陽新的一次戰斗中犧牲。“舅舅犧牲一年后,家里才收到通知。家人是通過腰間的一條褲帶得以辨認遺體。”其外甥、現年72歲的周經明說。

本版文字:湖北日報全媒記者 陳會君

通訊員 劉建平 孔帆升

本版攝影:湖北日報全媒記者 陳勇

史料支持:省委黨史研究室

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像