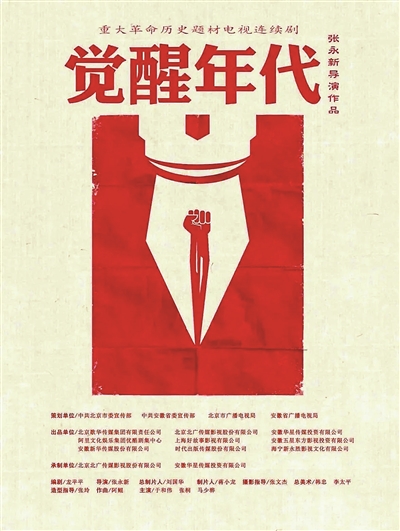

6月10日晚,第27屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮舉行,各個網絡平臺實時推送頒獎結果。《覺醒年代》眾望所歸,摘得最佳編劇(原創)、最佳導演和最佳男主角三大獎項。

該劇編劇龍平平自言和女兒平時的交流并不多,但一部《覺醒年代》卻讓女兒與他親近起來。有一天,女兒還告訴他自己遞交了入黨申請書,這讓龍平平深有感觸:“我寫《覺醒年代》劇本的過程她都知道,我說讓她看看這部劇,她本來不以為然。沒想到有一天她突然告訴我,她寫了入黨申請書,讓我幫她看看,這我根本沒想到。我問她入黨真的考慮好了嗎?不是一時沖動嗎?她說想好了,還說如果中國再發生100年前的事,她也會像陳延年他們那樣。我聽了以后心里很感慨。”

龍平平女兒的想法可謂是代表了《覺醒年代》眾多年輕觀眾的心聲。這部爆款劇受到了各方認可,劇迷的年齡層也是囊括了老中青三代。龍平平去社區參加活動,一群老年人會圍上來與他熱烈探討,告訴他已經二刷三刷;去學校講座,初一的學生也激動地告訴他,自己看劇哭得稀里嘩啦。

在龍平平看來,所謂覺醒,就是要跟上時代,中國要想不落后,就需要不斷覺醒,“覺醒沒有過去時。《覺醒年代》播出時,我第一次聽說網絡語言yyds(永遠的神)。觀眾說《覺醒年代》是yyds,在我看來,永遠的神體現在一代又一代的年輕人身上,一代一代年輕人要保持覺醒,否則怎么永遠?”

《覺醒年代》不是工作

是我業余時間想做的

龍平平1985年研究生畢業后,就在中共中央文獻研究室工作,先后擔任中共中央文獻研究室副秘書長、第三編研部主任,退休后被中共中央文獻研究室工作返聘,一輩子從事黨史研究工作。所以,龍平平認為自己其實不是編劇,成為編劇是工作需要,“被架上去的”。

因為長期從事鄧小平思想、生平和黨的當代文獻的編輯研究工作,所以有關鄧小平的重大題材的紀錄片、影視作品,都會找到龍平平和他的同事擔任撰稿和編劇。自然而然地,龍平平就進入到了影視領域。他最早接觸影視作品,是從1993年撰寫12集理論文獻紀錄片《鄧小平》開始的。之后有了《豐碑》《千秋基業——鄧小平與中國教育》《永遠的小平》《鄧小平登黃山》《歷史轉折中的鄧小平》《我們的法蘭西歲月》等諸多作品。

總的看來,這些作品都與龍平平研究的鄧小平有關,所以,龍平平說這是他作為黨史研究者的本職工作:“只有《覺醒年代》是個例外,不是工作,是我業余時間想做的。”

在參與電視劇《我們的法蘭西歲月》和《歷史轉折中的鄧小平》創作之后,龍平平就萌發了要寫一部既全面客觀,又有思想深度、高尚情懷和生動故事的全景式反映中國共產黨從醞釀到成立過程的電視劇的想法。正好一位朋友向龍平平發出邀約,兩人商量之后,決定將敘事聚焦在1915-1921年這6年:“這6年中國發生了新文化運動、五四運動和中國共產黨建立這三件大事,《覺醒年代》寫的是中華民族偉大復興的奠基禮。《我們的法蘭西歲月》的那段歷史和《覺醒年代》有銜接的地方,里面很多在法國參加勤工儉學的革命者,是《覺醒年代》的人物。那時我翻閱了很多資料有了一定積累,不然也不會想起來寫《覺醒年代》。”

2015年,正逢新文化運動100周年,龍平平開始撰寫《覺醒年代》的劇本。其時,龍平平一直在思考一個問題:對中國傳統文化有很深研究造詣的晚清秀才陳獨秀,為什么不從博大精深的傳統文化中為中國找出路,而要舍近求遠,不遠萬里從歐洲引來馬克思主義?特別是按照馬克思主義的基本理論,社會主義只能建立在資本主義高度發展的基礎上,而當時中國仍處于貧窮落后的半殖民地半封建歷史狀態。在那種情況下,陳獨秀、李大釗為什么會選擇信仰馬克思主義?為什么要用它來指導中國革命,創建中國共產黨?他們當初是怎么想的,是怎樣找到這條道路的?

龍平平說:“《覺醒年代》是用理性思維的方式來回答這個問題的。開篇第一集,李大釗和陳獨秀一見面,兩人爭論的就是怎樣尋找救國出路。陳獨秀的回答是:出路不是老路,只有找到一條新路,中國才不會亡。《覺醒年代》選擇1915年到1921年這6年敘事,是從世界格局發生重大變化的大背景來揭示中國共產黨產生的緣由。我之前做過調查,很多人尤其是青年人并不清楚新文化運動、五四運動與中國共產黨建立的關系。所以,我想通過《覺醒年代》把它說清楚。”

巧合的是,《覺醒年代》從創作到成稿,也經歷了6年時間:2014年,申報立項;2015年申報通過,龍平平正式開始寫作;2020年5月完稿,分集大綱就有27萬字;2016年劇本送審,那一稿約55萬字。僅大的修改,龍平平記得就有九次之多。

對于自己的這部心血之作,龍平平極為看重:“稿子準許拍攝之前,我沒和任何人簽協定,沒有拿一分錢訂金。有很多人上趕著給我訂金,我不收,我要對自己想寫的作品負責。我拿了你的定金,然后你給我提一堆要求,那不可能,我要按照自己的想法寫。后來簽合同時我也有一句話,要求劇本做重大改動的話,必須征求我同意。導演可以有二度創作,但不能走偏了。《覺醒年代》的導演張永新很年輕,非常優秀。他有很多創新,例如他給劇中設置了螞蟻等很多隱喻,這些都是導演的想法,不是我原本劇本里所寫的。”

蔣介石懸賞陳獨秀是3萬大洋

懸賞陳延年則是4萬大洋

盡管對自己的劇本非常有信心,而且在多年的工作中一直秉承著“沒有根據不亂說話”的原則,但在《覺醒年代》播出之前,龍平平坦言自己依然是提心吊膽,晚上睡不好:“之前《歷史轉折中的鄧小平》反響很大,也收到了不少持有不同意見的信件。《覺醒年代》中很多地方我都千掂量萬掂量,我還準備了很多預案,但沒想到這部劇播出后,老中青三代都喜歡。”

很多人說龍平平膽子大,因為《覺醒年代》濃墨重彩地描寫了“南陳北李”相約建黨的歷程。龍平平坦言,并非自己膽子大,如此創作“是對歷史事實的尊重,也是對歷史研究最新成果的應用。”

龍平平介紹說,2019年10月,為紀念陳獨秀誕辰140周年,中共中央黨史和文獻研究院第二研究部發表了一篇紀念文章,稱陳獨秀為“新文化運動的精神領袖、五四運動的總司令、馬克思主義的主要傳播者和中國共產黨的主要創始人、中國共產黨早期的主要領導人”。“這篇文章是以黨中央黨史研究職能部門名義發表的,具有很高的權威性。其中對陳獨秀歷史貢獻和歷史地位的表述,為我在《覺醒年代》劇本中塑造陳獨秀人物形象提供了準確的依據。《覺醒年代》一個重要的特點,就是堅持歷史唯物主義的觀點,尊重歷史事實,遵循既定的歷史認同,把陳獨秀和李大釗作為并列的兩大主角,第一次充分地、藝術地再現了陳獨秀在新文化運動、五四運動和中國共產黨成立這三大歷史事件中做出的重要貢獻,從而真實地展現了歷史,弘揚了正確的歷史觀、國家觀、文化觀,正確地彰顯了中國共產黨和社會主義道路是中國歷史和中國人民的必然選擇的主題。這種做法受到了廣大觀眾的一致肯定、高度評價。這是《覺醒年代》高口碑的一個重要原因。”

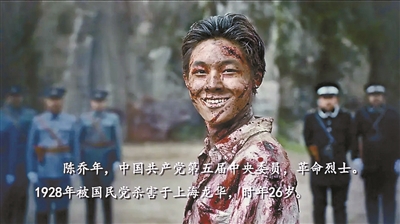

如果說《覺醒年代》讓人們對陳獨秀有了深刻了解,那么陳獨秀的兒子陳延年則更是從“少人知曉”變為“天下誰人不識君”。

陳延年是龍平平一直以來特別想寫的人物。陳延年是革命理想主義者,從青少年時期起,就下決心為了國家犧牲個人的私欲。他十幾歲時就給自己定下了“六不”的戒律:“不閑游、不看戲、不照相、不下館子、不講衣著、不做私交。”陳延年犧牲時只有29歲,是中共中央政治局候補委員、江蘇省委書記。被捕時,國民黨反動派規勸他自首,但他寧死不屈。上刑場的時候,陳延年寧死不跪,最后被亂刀砍死。

龍平平說:“陳延年有著極高的組織能力和領導才能,斯大林說陳延年是中國的列寧,蔣介石懸賞陳獨秀是3萬元大洋,陳延年則是4萬大洋,在蔣介石看來,陳延年更有威脅。”

《覺醒年代》讓陳延年成為無數青年人的偶像。問及是否還會續寫陳延年的故事,龍平平透露,他正在籌備一部電影,主角是陳延年、周恩來和趙世炎。

遵循“大事不虛小事不拘”

創作劇本時多次痛哭

《覺醒年代》成功“破圈”,也讓龍平平信心十足:“誰說主旋律影視作品就不好看?”龍平平認為好的作品應該具備思想性和藝術性,革命歷史題材需要尊重事實,卻也要有創作者的思考,“你得深入進去,把資料摸透了,自己有研究,否則只是照本宣科,觀眾不會喜歡。”

創作《覺醒年代》,龍平平遵循的是“大事不虛、小事不拘”。《覺醒年代》中所有的大事都是真的,時間、地點、人物、過程,都有事實根據,但一些細節,比如陳獨秀宏論三千年未遇之大變局,陶然亭煮酒會友,陳獨秀、胡適、李大釗聯手辜鴻銘大戰朱爾典,南陳北李宣誓建黨,以及陳獨秀父子間的很多故事等,全部是虛構的。“盡管有很多虛構、夸張的藝術加工部分,但一定是我認真琢磨過的,一定要做到每一處都有出處,每一處都合情合理。”

許多人回憶說,陳獨秀在北大3年期間,他的兩個兒子陳延年、陳喬年一直在上海,沒去過北京,龍平平為此查閱了相關資料。“包惠僧是中共一大代表、陳獨秀的秘書,他在回憶錄中清清楚楚地寫了,說這兩個孩子五四運動前后在北京辦工讀社。新中國成立后,夏之栩(趙世炎的夫人)受周總理委托也寫過一篇紀念陳延年的文章,講到延年、喬年在五四前后搞工讀社。后來,我又發現魯迅、錢玄同的日記里也有類似記載。有了這些資料,我才敢寫陳延年在北京辦工讀社的事情,才敢去虛構他們辦工讀社的情節。”

“南陳北李”相約建黨是《覺醒年代》中感人至深的經典一幕。龍平平介紹說,在黨史記載中,這部分只有簡短的一句話:“1920年春節前,李大釗送陳獨秀從天津乘船去上海,在路上,相約建黨。”這一句話對于一部電視劇來說,顯然是遠遠不夠的。龍平平翻閱了很多資料,發現那一年北方大旱,災民遍地,海河大堤上餓殍千里,難民成群。他意識到,或許這就是關鍵,當李大釗和陳獨秀經過海河,看到這樣的場景,必定會堅定兩人建黨決心。龍平平表示,“不忘初心、牢記使命”給《覺醒年代》注入了靈魂與活力:“這就是共產黨人的初心和使命,為了這些難民,為了他們能夠像人一樣地活著,能夠有人的尊嚴、人的權利、人的快樂,才有了陳獨秀和李大釗面對成千上萬的難民來宣誓。”

觀眾看《覺醒年代》時淚目,龍平平在創作劇本時更是不止一次痛哭,“北大學生反對巴黎和談簽署不平等條約、學生被關進北大、北大變成監獄,這種人類文明史上從未有過的最可恥的事情讓陳獨秀幾十年追求資產階級民主共和國的理想徹底破滅了。他在紅樓的走廊上獨自流淚,在思想的煉獄中掙扎了幾個時辰,終于浴火重生、鳳凰涅槃,完成了與舊民主主義的徹底決裂。他寫下了《研究室與監獄》,后來又上街撒傳單,決心飛蛾撲火,犧牲自己,以血醒民。這段情節很長,我是流著眼淚寫的,夜里跑到廁所里放聲大哭。在創作《覺醒年代》中的很多場戲時都是這樣,不知道哪根神經就觸動了淚點。”

“你現在的幸福生活就是續集”

《覺醒年代》中人物眾多,除了陳獨秀、李大釗、胡適、魯迅等外,還描摹了陳延年、陳喬年、趙世炎、鄧中夏、蔡和森、俞秀松、何孟雄等一批志存高遠的革命烈士形象。龍平平表示,他是有意為之,“我曾在學生中做過調研,很少有人知道趙世炎、鄧中夏、陳延年、陳喬年、蔡和森、俞秀松、何孟雄。這些民族精英都是最早的一批共產黨員,20多歲就慷慨赴死了。這才幾十年,人們就不知道他們了。”龍平平認為,《覺醒年代》就是想讓大家,特別是青年都知道他們,“我寫的是一百年前的青年人,從今天的角度看一百年前,才更能理解當初的意義。”

塑造如此豐富立體的群像的另一個原因是,龍平平覺得有了這些鮮活的人物和情節,故事才能好看:“光寫陳獨秀和李大釗,那還是教科書內容。要拓展起來,他們的家庭生活、父子親人關系,朋友之間的友誼等等。有志同道合,也有矛盾沖突,恰恰是這些,才使故事好看。”

龍平平認為,如果今天的年輕人不喜歡《覺醒年代》,就說明他的創作失敗了,讓他欣慰的是,《覺醒年代》大大贏得了年輕觀眾的喜愛。甚至有年輕觀眾發彈幕說:“《覺醒年代》有續集嗎?你現在的幸福生活就是續集。”

龍平平看到這句彈幕后非常感動,覺得這位年輕觀眾的水平比自己高:“我在他那個年紀總結不出這樣的話來。青年人能這樣理解《覺醒年代》,完全超出我的預料。他們竟然能有這樣的境界,我因此反復檢討自己,覺得低估了當代青年的政治鑒別力和藝術鑒賞力。”

《覺醒年代》“押中”高考作文的消息日前被推上熱搜,龍平平笑說自己沒想過高考作文押題一事,但是,高考作文出這樣的題目是好事,“要鼓勵青少年去學習自己國家的歷史、黨史,要了解黨史,特別是了解黨史上那些先烈,那些為國家發展做出貢獻的人。法國有個電視臺就24小時只播法國歷史,要求民眾了解自己國家的歷史。鄧小平有句名言說,‘用中國的歷史教育青年’,在青少年中開展學習黨史、歷史是非常重要的,對于提高青少年的素質有重要意義。”

龍平平感慨于影視作品的影響力,深感年輕人對《覺醒年代》的喜愛。他說不久前,他與劇中扮演陳延年、陳喬年兩位烈士的演員張晚意、馬啟越,以及數十位同濟大學的青年學子一起到上海龍華烈士陵園,祭奠長眠于此的陳延年、陳喬年、趙世炎等革命烈士。“我是老淚縱橫,這些年輕人也是哭成一團。他們看了電視劇,知道了現在這么幸福的生活是怎么來的。沒有前面人開路,何來如今的幸福?”

《覺醒年代》的熱播讓龍平平對中國的年輕人寄予厚望,“我相信,如果中國再出現一百年前的事,會有比那時多百倍千倍萬倍的青年站出來,拯救這個國家。《覺醒年代》中,有一場胡適和李大釗關于社會主義的辯論。胡適責問李大釗:社會主義是德國人發明的,德國人都不信,法國人按照社會主義理論搞巴黎公社,失敗了;英國人歐文在美國搞社會主義試驗,破產了,你們憑什么說它能救中國?李大釗說,我相信,社會主義絕不會辜負中國!我想,今天的青年在熒屏上聽到李大釗這句話時,應該是感同身受的。這就是這部電視劇的主題。”(記者 張嘉)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像