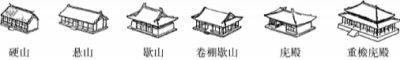

中國傳統建筑的幾種屋頂樣式。圖源:《建筑中國》

《建筑中國:半片磚瓦到十里樓臺》 王振復 著 中華書局 出版

□ 長江日報記者李煦

賞析介紹中國建筑的書很多了,其中不乏佳作名著;但是這本《建筑中國:半片磚瓦到十里樓臺》仍然值得推介,因為它很有特點。

作者不贊成把建筑當成詩歌、繪畫、音樂那種藝術,而是認為“建筑的了不起,就因為它在受到建筑技術、結構、實用與環境的制約與羈絆之時,依然有蔥郁或是輝煌的美之高揚與沉潛”。

因此,作者雖然精研哲學、美學和傳統文化,在這本書中卻常常是從建筑的實用技術出發,走向藝術乃至文化。

本書另一個特點,則是雄心勃勃,囊括了城邑、城堞、民居、宮殿、壇廟、陵寢、寺院、佛塔、石窟、道觀、廳堂、樓閣、長廊、亭子、闕表、牌坊、高臺與橋梁等中國建筑的主要門類;這還不算,又對屋頂、屋架、木柱、斗拱、墻壁、門戶、窗牖、磚藝、瓦作、欄桿、臺基、鋪地與裝修等建筑內部的主要構件和工藝分門別類,一一闡述,幾乎可以當工具書手冊來閱讀。

在此,就以小亭子和大屋頂為例,看作者如何“曲徑通幽”。

■ 小亭子:

激發“內心獨白”的建筑,立柱不宜過粗

“亭者,停也。”亭作為一種古老的建筑門類,最早是供人停下休憩的;一度演變為一級行政建制。

《建筑中國》隨后重點介紹了亭子的功能和文化性格。就功用而言,作者一口氣歸納了14種之多,包括觀兵、講學、珍藏、避暑、觀瞻、迎餞、游宴、祭祀、貯水、流觴、待渡、庇護、風水和象征,并一一舉出例證。

然后指出,“亭這種建筑越發展到后來,其文化功能越回歸于簡素。”

它的文化特征,是融于自然之中,是一種與自然為一體的“有機”建筑;但是,“它總是高坡、平野或川谷間的醒目景點。大凡亭子,由于其空間的通透性,往往以三四根細勁的立柱撐持一個反宇飛檐的攢尖頂,造型顯得清雅、飄逸與寧靜”。

亭是一種可以激發人的“內心獨白”的建筑,亭從來不是俗物,它的美妙之處,“在于往往能提升人的精神,或喜或悲,或沉潛或奮發,或兒女情長或英雄拭淚,或一洗塵勞或躊躇滿志”。

接下來,作者列舉了若干名亭以及相關聯的詩文故事,王羲之與蘭亭、歐陽修與醉翁亭、辛棄疾與北固亭、蘇軾與喜雨亭,等等。

但是作者筆鋒又一轉,回到建筑層面。

亭頂樣式以攢尖頂、歇山頂為多見,有的采用寶頂式或卷棚式。就攢尖頂而言,又多種多樣,有圓攢尖、三角攢尖、四角攢尖與八角攢尖等區別。亭蓋又有單檐、重檐之分,單檐者傾向于輕盈,重檐者在輕盈中略見穩重。單檐方亭常為四柱、八柱或十二柱式。六角亭為六柱,八角形為八柱,圓亭的立柱數不限,一般以立柱造型疏朗為多見。重檐方亭可多至十六柱。

亭的立柱不宜過粗。一般方亭柱高,按亭面闊的十分之八、柱徑按柱高的十分之一建造;六角亭柱高是面闊的1.5倍;八角亭柱高是面闊的1.6倍。這種尺寸比例通常都具有一定的美學依據。倘立柱過矮,使亭蓋匍匐在地,顯不出亭的凌然美韻;立柱過高過細,則細弱無力,過于飄逸而給人以亭筑搖搖欲倒的不適感;而立柱直徑過大,會使亭的形象過于雄碩,甚而顯得臃腫,破壞了亭的美感。

出入于文史和技術之間,作者把“亭的世界”寫得有知識又有情趣。

■ 大屋頂:

中國建筑獨有之精彩一筆,其實非常實用

從建筑物個體看,中國建筑的最大形態特征,“不能不首推大屋頂”;尤其是中華大屋頂的反宇飛檐,堪稱中國建筑空間造型之最精彩的一筆,日本學人伊東忠太《中國建筑史》一書,將其譽為世界建筑中屬于中國的“蓋世無比的奇異現象”。

所謂“反宇飛檐”,就是人字形屋頂下垂的兩翼,到了底部飛起,檐角起翹、伸出,檐部出挑深遠。作者動情地寫道:“無論在日照還是月輝之下,都在地面投下一大片美麗的陰影,讓人深感其美……一條微微反翹的弧線,實在可以說是‘柔情萬種’,美不勝收。”

這種大屋頂是中國獨有的,或者是源于中國的,但是其成因何在?作者在書中列舉了5種說法,包括西方一部分學者主張的“自然崇拜說”“天幕(帳幕)發展說”,李約瑟在其《中國科學技術史》中所持的“實用說”,以及“技術結構說”和“美感說”,等等。

作者批評了“自然崇拜說”和“天幕(帳幕)發展說”,認為其更多是猜測和想象,證據不足,“小看了華夏初民的文化創造力”;認為李約瑟的“實用說”是一種頗為值得參考的思路,但是檐角起翹不利于雨雪的泄瀉,從實用角度無法解釋。作者認為“技術結構說”在邏輯上似亦可通,“美感說”不夠全面。

事實上,作者基本上贊成林徽因的觀點:“歷來被視為極特異極神秘之中國屋頂曲線,其實只是結構上直率自然的結果,并沒有甚么超出力學原則以外和矯揉造作之處,同時在實用及美觀上皆異常的成功。這種屋頂全部的曲線及輪廓,上部巍然高聳,檐部如翼輕展,使本來極無趣,極笨拙的實際部分,成為整個建筑物美麗的冠冕,是別系建筑所沒有的特征。”

作者闡述認為:“屋頂形制的起源,具有復雜而深刻的文化根源,它與人類的實用、崇拜、認知與審美可能都有關系,不能僅從某一方面去看。而且,其中追求實用這一點,無疑是基本的。……大屋頂之所以在中國而不是在世界其他民族建筑中誕生,首先是由中國建筑一般所運用的土木這種特殊材料所決定的。土木可塑性強,但易被損蝕,所以大屋頂籠蓋屋身,出挑深遠,對屋身的墻體、門扉之類以及夯土臺基等可起一定的保護作用,其功效在于防止風雨、日照等自然力量對屋頂之下部的侵害……在大屋頂的實用功能基本實現之后,又深感這種人字形兩翼下垂的大屋頂在觀感上顯得過于沉重,于是設法讓它‘飛’起來,隨著斗栱等建筑木構件的發明與運用,檐及檐角起翹、垂脊亦呈反翹之弧線多了起來。這在實用上加強了檐部下方與室內的采光效果;在審美上,減少了檐部下方的陰影,獲得了大屋頂乃至整座建筑的優美曲線與歡愉情調。”

接下來作者考證了中國歷代的屋頂制度,從二里頭遺址講到元明清;又列舉了廡殿頂、歇山頂、懸山頂、硬山頂、卷棚頂、攢尖頂以及盔頂、盝頂、單坡、囤頂、平頂、圓頂、拱頂、穹隆頂、風火山墻式頂與扇面頂等屋頂樣式,文圖對照,在此又可當工具書來看。

■ 對照看:

中西建筑有諸多不同,反映深層差別

有時候,“走出去”比“身在其中”看得更清楚;對比西方建筑,可以更懂得中國建筑。所以,《建筑中國》辟出專章,對比了中西建筑的不同。

中國建筑主要以土木為材,西方建筑主要以石為材。作者認為,古希臘的早期建筑,也曾經是以土木為材的。但是古希臘不久就棄木構而為石構建筑。促使古希臘人棄木而就石的原因有二: 一是生產工具的發展,使采石成為可能;二是其宗教觀念的發展,促進古希臘一下子領悟到石材所隱喻的宗教神秘感與神圣、偉大的美感。在歐洲原始文化中,有一種根深蒂固的原始圖騰、原始神話與巫術意義上的“戀石情結”,導致歐洲石材建筑的傳統源遠流長。以土木為材的中國建筑質地熟軟而自然,可塑性強,在質感上顯得偏于樸素、自然而優美;以石為材的歐洲古典建筑質地堅硬、沉重而可塑性弱,在質感上比較剛烈而顯得陽剛氣十足。

中國建筑強調結構美,主要表現為建筑個體各部分之間的和諧與邏輯嚴密、條理清晰,是一種“展現在大地之上的邏輯”。主題建筑,副題建筑,中軸對稱,一重或數重進深,眾多建筑個體被組織在一個群體中,顯得主次分明,軸線森列。“好比一篇好文章,寫得層次清晰、主題突出、層層遞進而結構完整”,作者認為中國建筑體現了一種“人間秩序”。

西方建筑并不執著于結構之美,而是追崇一種雕塑美,很注重建筑立面的“塑造”。歐洲建筑師們更多地以雕塑藝術的眼光,仔細推敲建筑物的外立面形象,建筑的空間造型、輪廓、體量與尺度,以及立面的各種比例、虛實、明暗、凹凸與起伏,這些是他們注目的中心。在古代歐洲,偉大的建筑師,往往也是偉大的雕塑家或是雕塑藝術的推崇者、欣賞者。

中國建筑重視庭院。庭院是中國建筑的一口“氣”。庭院不在其大小,在于這一口氣,有氣則靈,靈不靈就憑這一口氣。去北京故宮參觀,所看到的建筑物之間的空間,其實就是許多庭院。現在的天安門廣場以及太和殿前的廣場等,是擴大了的中國建筑庭院文化在宮殿建筑群中的體現。

歐洲建筑則很早走進了“廣場”。早在古羅馬時代,廣場作為一種建筑形制,就已進入了市民的生活。廣場是與城市一起成長、成熟的,它是城市政治、經濟與文化交往的區域。古羅馬共和時期的羅曼努姆廣場,以及此后所營造的愷撒廣場與奧古斯都廣場、圖拉真廣場,是羅馬城最精彩的建筑樂章之一。廣場提供了一個人們交往的公共場所,以其沒有屋頂、空敞與開放的態勢,成為一座城市涵虛的存在。

作者寫道:“這并不是說中國的庭院與歐洲的廣場在文化品位上有什么高下,而是說二者在文化品格與個性上有不同。無論庭院還是廣場,都是各具文化魅力的。”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像