梅蘭芳(左)與陳伯華交流表演手勢。

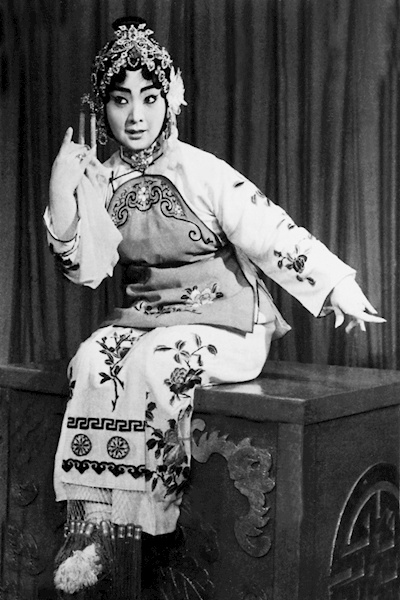

沈云陔楚劇劇照。

譚鑫培在《定軍山》飾演黃忠。

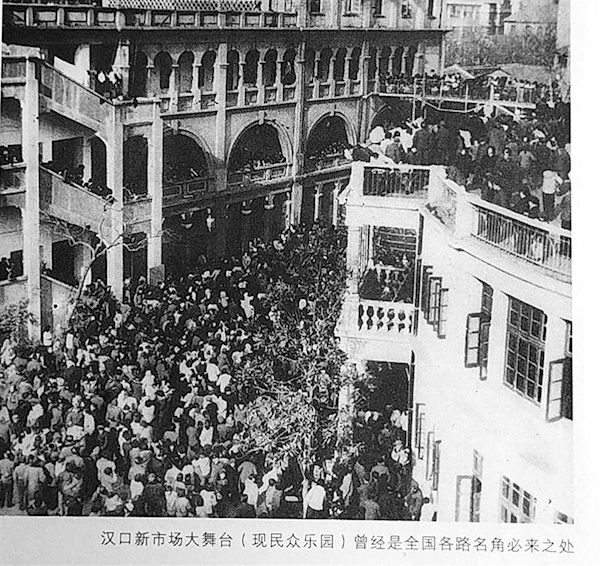

漢口新市場大舞臺(現民眾樂園)曾經是全國各路名角必來之處。

新編歷史傳奇漢劇《霓裳長歌》。

我省最年輕的“梅花獎”得主余維剛,在楚劇《萬里茶道》中表演“翻身蹦子”。

小演員演出《白蛇傳》。

陳伯華在《柜中緣》飾演劉玉蓮。

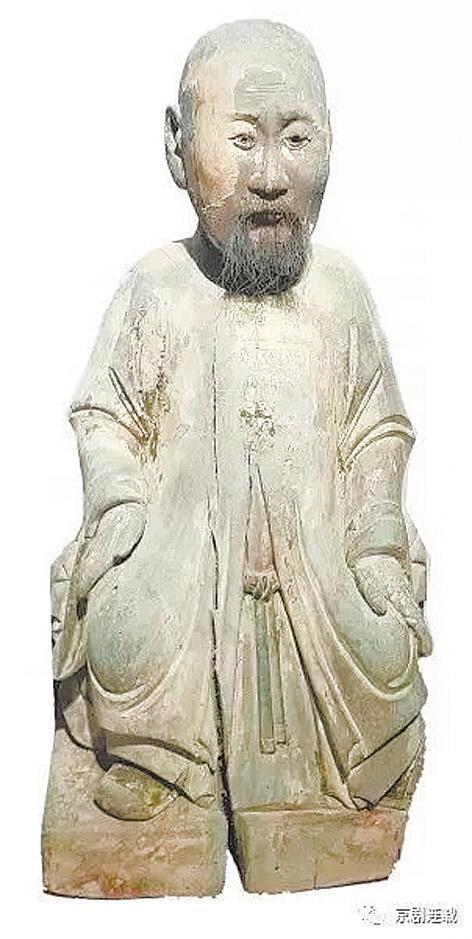

漢調名家米應先塑像。

湖北日報全媒記者 海冰 通訊員 丁燕

眼下正在武漢博物館展出的“武漢戲曲大碼頭——武漢戲曲歷史文化特展”,吸引眾多市民尤其是戲迷朋友前往觀展。展覽按時間順序,系統梳理武漢地區戲曲事業的發展歷程,全面呈現了武漢戲碼頭的形成與興盛、改革與創新、復蘇與進取、重振與拓展。

12月16日,湖北日報全媒記者邀相關專家,結合此展覽,回顧武漢戲碼頭的“高光時刻”。

“戲窩子”民眾樂園見證戲碼頭繁盛

據展覽介紹,《漢劇志》載,清乾隆年間,早期漢劇“楚調”的多個戲班在漢口建立行會組織“楚班公所”。清乾隆年間公文提及漢劇已流播到全國多地。

描述嘉慶年間漢口風物的筆記《漢口叢談》中有“清揚楚調吳儂讓”的詩句,可見此時優美動聽的“楚調”已主導了漢口舞臺。

據清代文人葉調元記述嘉慶、道光年間漢口風物的《漢口竹枝詞》描述,當時楚劇(時稱花鼓戲)在漢口土蕩街一帶演出,頗受底層市民歡迎,漢口梨園相當活躍。

晚清至抗日戰爭之前,來自全國多地不同劇種的名團名角紛紛到漢口演出,武漢戲曲大碼頭進入繁盛期。

提及武漢戲碼頭的繁盛時期,老武漢人大多會想到民眾樂園的熱鬧。

武漢地方志顯示,民眾樂園是武漢開業經營歷史最長的一個娛樂商業兼備的大眾性綜合游樂場所。1919年開張營業時,其名字為“漢口新市場”,園內分別設有多個劇場、曲藝場、書場,其后經歷過多次更名,到1946年,全園有各種劇座4500席,是武漢最大的文化娛樂場所。

上世紀20至30年代,民眾樂園與上海大世界齊名。當時紅極一時的名角程硯秋、周信芳、馬連良等,都曾在此演出。不光京劇,漢劇、楚劇、評劇、秦腔等全國各地眾多劇種的不少名角,都曾來此獻藝。觀眾各取所需,往往是一票看百戲,座無虛席。

“小曲皇后”何忠華、“湖北鼓王”張明智、“武漢話家”何祚歡等武漢本土曲藝名家,也曾在這個舞臺練就一身絕活。據他們回憶稱,觀眾熱情很高,“翻頭”(觀眾要求再來一段)“碰頭彩”(還未開唱就掌聲四起)經常發生。

除民眾樂園外,中山大道上到處都是“戲窩子”,曾經在這一帶聚集的劇場、戲園、茶館以數十數百計。京劇大師梅蘭芳一生六次來漢演出,其中,1919年就曾在老武漢大舞臺連演一個月,其演出現場盛況空前。

可以說,武漢曾集聚中國最好的戲、最紅的角、最熱鬧的劇場、最有水準的觀眾。

漢劇的貢獻不止于孕育京劇

漢劇是我國古老劇種之一,距今已有400余年歷史。有學者認為,漢劇最初在襄陽、沙市等地形成,有“楚曲”“楚調”“楚腔”等稱謂,嘉慶、道光年間已形成襄河、荊河、府河、漢河“四大河派”,并在武漢實現整合,辛亥革命前后統稱“漢調”,后改稱漢劇。

業界普遍認為,漢調無疑為京劇的創生提供了重要基礎。據介紹,清乾隆末至嘉慶、道光年間,漢調名家米應先、余三勝等先后進京,以鄂音演唱漢調,形成“班曰徽班,調曰漢調”的局面,從聲腔、音韻、行當等多個層面為京劇的創生奠定了堅實基礎。

戲劇研究專家指出,京劇的主要聲腔西皮、二黃主要源于漢劇,其所遵循的音韻規范——“湖廣音中州韻”,也源于漢調。

此外,進京搭班的漢調藝人主要行當是一末。一末主要扮演老年男性,且主要飾演具有正面素質的帝王將相、社會賢達或英雄豪杰,這導致了創生期及成熟期的京劇以老生為主的藝術形態。

如,武漢江夏走出的譚鑫培,自幼隨父——漢調藝人譚志道學藝,11歲入北京金奎科班,15歲隨父搭三慶班,后改老生一味追求響亮的平直唱法,根據自己的嗓音特點,創立細膩深沉長于揭示人物內心世界的花腔、巧腔,成為上承漢調、下開京劇譚派老生的一代宗師,是京劇在成熟期和繁榮期的重要代表人物。

武漢大學藝術學院教授鄭傳寅在《漢劇的形成、貢獻與困境》一文中提到,漢劇的貢獻不僅僅在于孕育了京劇,而且在皮黃腔系的建構上發揮了重要作用。他介紹稱,所謂“腔系”,是指同一聲腔流播到不同地區,受當地方言及地方音樂的影響,形成既存在繼承關系和相同特征,又有不同特點的眾多劇種所構成的聲腔劇種體系。他稱,許多劇種以漢調、漢劇來標示自己的“出身”或淵源,如廣東漢劇、常德漢劇、閩西漢劇等,可窺見其與漢調親緣關系密切。他認為,皮黃腔系的構建,催生了幾十個劇種,改變了清代以來的戲曲生態,對近現代乃至當代戲曲的發展都有很大的影響。

抗戰戲劇史上濃墨重彩的一筆

“在中國抗戰戲劇史上,漢劇、楚劇都曾留下濃墨重彩的一筆。”武漢市藝術創作研究中心戲曲研究部主任高翔說。

高翔稱,1938年,武漢成為當時的抗戰中心,包括各地演劇隊在內的全國文化界人士云集武漢,在國民政府政治部第三廳領導和中華全國戲劇抗敵協會指導下,展開了以抗日為主題的演劇活動。

他介紹稱,當時的漢劇藝人在“三廳”領導下,成立了漢劇抗敵演劇隊,演出了《岳飛精忠報國》《文天祥》等劇目,及活報劇《把日寇趕回老家去》等,產生較大影響。同時,楚劇藝人演出了田漢、洪深、朱雙云、龔嘯嵐等人編寫的劇目。“楚劇在抗戰時期上演田漢和洪深的戲,直接得到了兩位名家的指導,可謂幸運之事。”高翔稱,不僅如此,楚劇如饑似渴地學習新思想和新方法,也吸引了其它劇種的行家里手,如京劇導演鄭亦秋等就曾參加過楚劇的新劇排練。在1938年至1944年輾轉四川的數年間,楚劇走上了一條廣集博收,兼容并包的藝術道路,相繼上演了《岳飛》《抗金兵》《太平天國》《姚子青血戰寶山城》《瀟湘夜雨》《杜十娘》《征東》《征西》等劇目。

1946年,郭沫若曾贈七絕一首給楚劇名家沈云陔:“一夕三軍盡楚歌,霸王垓下嘆奈何。從茲藝事深無敵,銅琶鐵板勝干戈”,盛贊楚劇在抗日宣傳中的德藝業績。

新時期“戲碼頭”榮光再現

中華人民共和國成立后推進以“改人、改戲、改制”為內容的“戲改”工作,武漢戲碼頭積極響應號召,迎來百花齊放、推陳出新的新局面。漢劇、楚劇在中南區第一屆戲曲觀摩大會上成績斐然;形成京、漢、楚、豫、越、評等多劇種并存局面,周信芳、馬連良、張君秋、吳天保、陳伯華、沈云陔等名家領銜;1951年創建的武漢市藝術學校,是全國最早的七所戲曲學校之一,由梅蘭芳任名譽校長。可見,武漢戲碼頭的影響力與日俱增。

20世紀70年代后期,武漢地區戲曲發展進入復蘇與探索階段,新創劇目明顯增多,各劇種均推出了一批膾炙人口的代表劇目。

隨著各項鼓勵文藝創作政策的出臺,武漢地區還舉辦了多項戲曲會演、學術研討活動,對外交流日益頻繁,武漢戲曲大碼頭的輻射力大大增強。

2007年以來,湖北省、武漢市出臺了一系列戲曲振興措施和發展規劃方案,尤其在人才培養、劇目創編、戲曲的普及與傳播等方面取得了令人矚目的成果,推動了武漢戲碼頭的發展。

近年來,“全國地方戲曲南方會演”“中華優秀戲曲文化藝術節”“中國(武漢)漢劇藝術節”“武漢小劇場戲劇節”等大型藝術節活動,輪番在武漢精彩上演。名家名團匯聚江城,高品質演出帶動文藝繁榮發展。 “戲曲少年”“大師講壇”“戲曲進地鐵”“百姓大戲臺”等活動,將專業演出與普及惠民相結合,提升城市文化氣質,再現武漢戲碼頭昔日榮光。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像