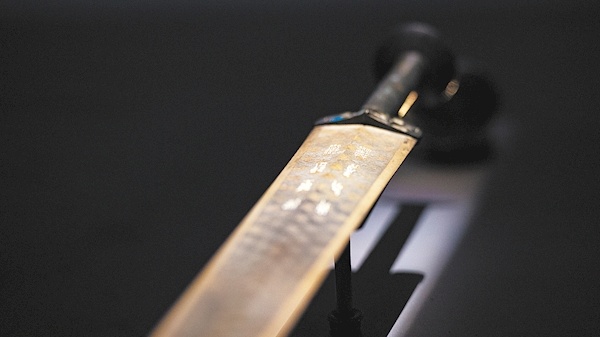

省博新館越王勾踐劍展廳內展示的越王勾踐劍。

省博新館曾侯乙展廳內展現的曾侯乙編鐘。

省博新館曾侯乙展廳。

省博新館內景。(本版圖片均由湖北日報全媒記者 何宇欣 攝)

湖北日報全媒記者 海冰 王晶 通訊員 黃敏

經多年籌備與建設,12月20日,湖北省博物館三期新館建成開館,成為收藏荊楚文化的新坐標。

新館有哪些亮點?推出哪些新展?上新了哪些國寶?帶著廣大讀者的好奇,湖北日報全媒記者前往探館,采訪了湖北省博物館館長方勤及多位策展人員。

“原來祖先并不遙遠”

新館全新打造的重磅展覽——“楚國八百年”,分“開疆拓土”“禮俗百業”“驚采絕艷”“上下求索”四個單元,吸收新的研究成果,突出楚人“篳路藍縷”“一鳴驚人”的精神內涵,從物質到精神、從文獻到文物,全面展示楚國的歷史和文化。

漫步展廳,觀眾會發現,除了以宏大敘事講述楚國跌宕多姿的歷史外,展覽還非常“接地氣”。在講述楚人衣食住行的板塊,看到假發、梳子、折疊床等文物,會頓時覺得十分親近。特別是目睹基本保存完好的戰國干煸魚,及楚人當時食用的大米、麥子、板栗、生姜、花椒等植物考古遺存時,有觀眾不禁驚呼,“2000多年前的楚國先民,與今天荊楚大地的飲食結構太接近了。”

“此次策展目標之一,就是與觀眾構建最短共情距離,架起溝通古今的橋梁,讓觀眾感到祖先并不遙遠,歷史可以走進我們今天的生活。”方勤稱。

共享40余年曾國考古成果

名不見經傳的曾國歷史,是由考古工作者一手“挖”出來的。我省考古工作者歷時40余年寫就一部“曾世家”。

展覽“曾世家——考古揭秘的曾國”,分“始封江漢”“漢東大國”“左右楚王”與“華章重現”四個部分,通過考古成果,揭示曾國700余年間,從在江漢地區獨領風騷到滋養楚國、最后融入楚文化的發展歷程。走進該展廳,第一印象就是“琳瑯滿目、嘆為觀止”,展覽除了展示數不清的珍寶外,還以公眾考古視角,介紹考古工作者是如何破解諸多曾國之謎,如何厘清曾侯家族的世系。

“曾侯乙”展覽是對原館展覽的全新改陳,分為“敬天崇祖”“金聲玉振”“所尚若陳”“觀象授時”“車馬儀仗”“永保用享”等部分,多角度闡釋曾侯乙文物,展現古代禮樂文明,凸顯文物藝術特色。搬進新家的曾侯乙編鐘,成該展最大的亮點。它被陳列在寬敞的玻璃展柜中,處于恒溫恒濕的環境中,享受著高科技的實時守護,與頭頂的“二十八星宿穹頂”相伴,向觀眾訴說著2400年前的傳奇。

“天下第一劍”獨享400平方米展廳

“越王勾踐劍特展”分“越國春秋”“驚世發現”與“劍中王者”三個單元,以越國歷史作為切入點,介紹文物背后的歷史故事與科技成就。令觀眾驚喜的是,越王勾踐劍一改往日偏置一隅的低調,獨享一個約400平方米的展廳。這種展陳方式在湖北省博物館是首創。策展人稱,“如此鎮館之寶,足夠撐得起一個展廳,也更顯王者風范,展廳里觸屏、國家寶藏視頻等元素的加入,則讓觀眾更深入走近‘天下第一劍’。”

“梁莊王珍藏——鄭和時代的瑰寶”展覽是對原館展覽的全新改陳,分“天潢貴胄”“珠圍翠繞”與“絲路擷珍”三部分,講述梁莊王和王妃的故事,及海上絲綢之路帶來的中西文化交流。策展人稱,本次布展從“人”的角度切入,鋪陳展覽線索。展廳面積從330平方米增至1000余平方米,展品卻減少了約30件套,旨在為每件文物提供充足的展示空間。同時新增多媒體互動展項“寶物歷險記”等,向公眾生動地展示鄭和下西洋途經國家的風土與特產。

“此次新館大量使用多媒體手段,讓展覽真正‘活’起來。AR眼鏡、智能語音導覽的大量使用,及人性化的便民措施,只為給觀眾更好的觀展體驗。”方勤稱。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像