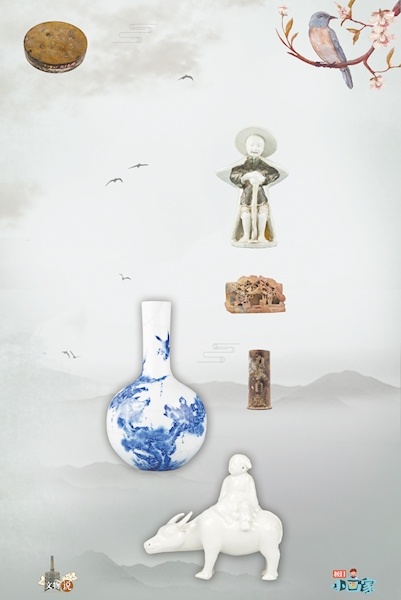

“春曉”詩詞銅墨盒 粉彩耕夫瓷塑 壽山石雕花鳥筆插 炮彈殼自制筆筒 牧童騎牛瓷像

□楚天都市報極目新聞記者 夏雨

春天總是太短,淋過幾場小雨后,便要匆匆把城市交給夏天。

怎樣才能躲過歲月的車轍,保留春意,凝固時間?

日前,極目新聞記者走進武漢市中山艦博物館,尋找藏在出水文物里的“春天”。

天球瓶上

青花綻放

中山艦是以孫中山先生名字命名的一代名艦,也是中國近代史的重要歷史見證物。據武漢市中山艦博物館講解員吳珊介紹,1938年中山艦參加“武漢會戰”,同年10月24日,在金口執行巡防任務時被日軍飛機轟炸,身中六彈殉江。艦上25位將士犧牲,艦長薩師俊被炮彈炸斷雙腿后堅持指揮,最終以身殉國。

1997年初,中山艦在武漢市江夏區金口水域整體打撈出水,隨之出水各種類型文物6400余件(套),經遴選,目前有近300件(套)文物作為常設展覽《中山艦出水文物精品展》的展品,在博物館三樓,為觀眾翻開歷史的頁面。

除了銘牌標志、船載設施、武器裝備外,展品中也不乏生活用品、文房用品等,他們一定程度上承載了在茫茫航線上,官兵們的人文情感和精神追求,其中就有“民國青花花鳥天球瓶”。

武漢市中山艦博物館社教部副主任田夢瑩告訴極目新聞記者,“青”在漢代文化中象征著春天與活力,而天球瓶在明代宣德年間較為流行。何為天球瓶?小口、直頸、砂底,清末至民國多為釉底,圓腹似球而名。

“民國青花花鳥天球瓶”造型端莊,比例協調,青色淡雅,是民國時期的民窯精品,只是凝望眼前這只天球瓶,不難發現它周身上的裂痕。田夢瑩介紹,“民國青花花鳥天球瓶”是在中山艦艙室打撈出水,沒有大破損,已實屬不易。

遠航瓷器

寄情春耕

一年之計在于春,春耕、春種,都蘊含了濃濃的生機。而聊起博物館里的“春”,那就不得不提粉彩耕夫瓷塑與牧童騎牛瓷像了。

粉彩瓷是景德鎮四大傳統名瓷之一,粉彩耕夫瓷塑刻畫了一位頭戴斗笠,身披蓑衣,雙手拄著鋤頭,笑容燦爛的耕夫形象。過去的春耕,少不了牛的幫忙,如今仍然能在一些地方看到這種古老的耕作方式。牧童騎牛瓷像與粉彩耕夫瓷塑一樣,為陳設瓷器,體形較小,玲瓏可愛。扎著羊角辮兒的放牛娃,悠然騎在牛身上,樸實的鄉村風光盡顯,而官兵們對勤于耕織,不負春天的美好愿景也在這座牧童騎牛瓷像上可見一斑。

目前武漢市中山艦博物館館藏的瓷器,由出水及捐贈構成。瓷器占了中山艦出水文物大多數,也是受損最多的文物,共有790件套(出水742件套),已修復瓷器160件套。修復中山艦上的出水文物,是為了將文物原本美好的一面展示給民眾,也讓民眾了解戰爭的殘酷性。

文房用品

如松之盛

中國詩詞,從不缺乏春意,一首孟浩然的“春眠不覺曉,處處聞啼鳥。夜來風雨聲,花落知多少”,言淺意濃,成為上至老者下至幼童皆能脫口而出的名詩,而它也曾被刻在中山艦官兵的墨盒上。

銅墨盒是盛墨汁的小物件,產生于清道光、同治時期,盛行于光緒、民國年間。

除了民國“春曉”詩詞銅墨盒,隨著中山艦一起出水的文物中還有不少如壽山石雕花鳥筆插、山水圖案長方形鎮紙等文房用品。其中在展廳陳列的炮彈殼制筆筒也格外引人注目。

25日的中山艦博物館“名艦云課堂”,揭開了出水彈藥之謎:中山艦在1938年主要執行水雷布置、巡邏江防以及運送戰時軍用物資的任務。1997年中山艦打撈工程準備進行最后“起坡”時,工作人員于艦首和艦尾兩個底層發現了大量散放炮彈。湖北船廠派選18名員工組成“敢死隊”,清理出1100余枚炮彈、20余箱槍彈。

在博物館的展廳里,我們可以看到已被處理過的民國38毫米、 77毫米、82毫米等不同口徑炮彈。而由艦上官兵截選彈殼自制的筆筒,則陳列在不遠處。如今的筆筒筒身已有銹蝕,但官兵刻在上面的“力求自強”“潔身自好”“如松之盛”等字跡依然清晰。

在田夢瑩看來,這些筆筒書寫了官兵時刻激勵、提醒自我的正能量,也反映他們渴望強大的志向,以及中山艦在抗戰期間背負的沉重責任。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像