南河保護區發現的列入國家保護名錄的鳥類暗綠繡眼鳥。 (湖北日報通訊員 嚴軍 攝)

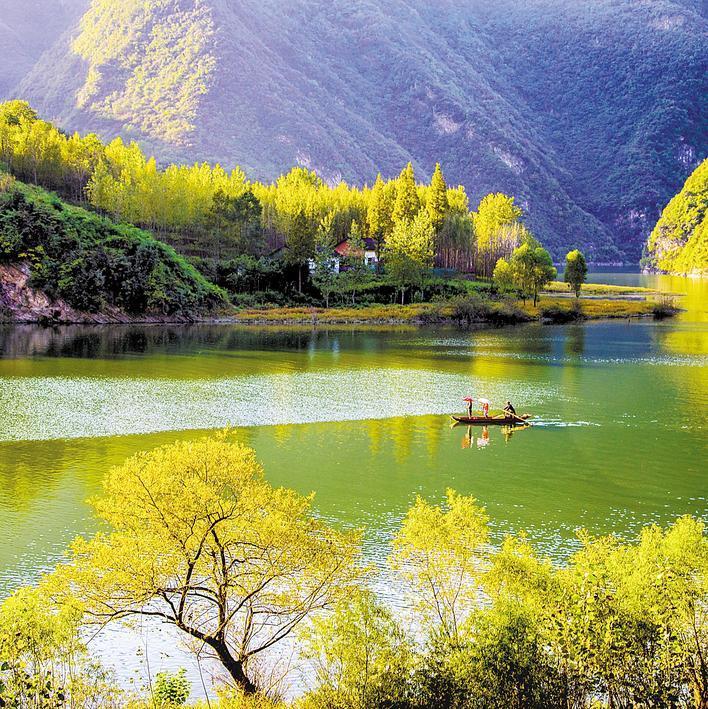

孕育超3000種物種的湖北南河國家級自然保護區。 (湖北日報通訊員 高維益 攝)

湖北日報全媒記者 吳宇睿

今年9月,第五屆世界生物圈保護區大會在杭州舉辦,湖北南河國家級自然保護區(簡稱“南河保護區”)管理局局長鄧婕接過“中國生物圈保護區網絡”成員證書時,全場響起熱烈掌聲。

這一刻,標志著南河保護區正式成為“中國生物圈保護區(CBRN)”這一國家級組織成員,系襄陽市首個獲此殊榮的自然保護區。

野生動物鮮活影像

33次亮相央視

南河保護區的清晨,總是從萬千生靈的早餐開始。

在保護區的東南片區,一只豬獾正專心致志地在落葉堆里“覓寶”。粉色的鼻子沾滿泥土,翻找著可口的昆蟲和根莖。“像不像餓了的孩子?”保護區工程師李濤看著監控畫面,忍俊不禁。

另一路畫面內,五只白冠長尾雉優雅地漫步林間,修長的尾羽泛著光澤,走走停停,環顧四周。

250臺紅外相機如同隱秘的眼睛,默默記錄著這些生動場景。這些設備已累計捕捉到百余種野生動物的鮮活影像,33次登上央視《秘境之眼》欄目,向全國觀眾展示著南河保護區的生態之美。為了最大限度減少人為干擾,每臺紅外相機可連續工作6個月。

“通過這些畫面,我們了解動物的習性、活動范圍、種群變化。”李濤介紹,“每個畫面都是保護區生態狀況最直接的體現。”9月17日,保護區野生動物視頻《南河飛羽》在首屆全國科普月大型網絡展播活動“科普之光”湖北板塊展播,創造襄陽歷史。

除了動物監測,植物保護也是重要工作內容。2022年8月,科研人員在保護區內發現已消失115年的七子花,引起植物學界廣泛關注。

“截至目前,保護區已發現5000多棵七子花,我們現在看到的是第2134棵。”李濤指著樹上的粉色標牌,“七子花是我國特有的單種屬稀有植物,野生資源極其稀少,我們會測量植株高度、觀察葉片狀況,并記錄開花結果時間。”

今年,保護區引入了無人機巡護系統,大大提高工作效率。過去需要徒步好幾天的巡護路線,現在用無人機很快就能完成。

數據顯示,南河保護區森林覆蓋率達95%以上,記錄到的物種總數超過3000種,包括國家重點保護野生植物45種和重點保護野生動物83種。

數百名志愿者

將加入到保護區大家庭

天色微亮,陳明發整理好進山的行裝。這位曾經的采藥人,如今已成為保護區的一名護林員。“這就是我們重點保護的叉葉藍。”他指著一株約30厘米高的叉葉藍說。

像陳明發這樣的護林員,保護區內共有36名。他們大多來自周邊村莊,熟悉珍稀植物的分布位置,了解野生動物的活動規律,承載著守護這片綠水青山的重任。

陳明發說:“一天要走十幾公里山路,遇到陡坡還要攀爬。但看著樹木一年年長大,動物越來越多,所有付出都值得。”

隨著老護林員年齡增長,保護區面臨著人員更新的挑戰。“巡山需要體力,更換紅外相機電池要跋山涉水,老護林員們確實吃力。”管理局科研宣教科科長鄧正群表示,“我們積極鼓勵護林員傳幫帶,培養年輕護林員。”

10月12日,保護區啟動志愿者招募計劃,面向國內外招募500名志愿者。令人驚喜的是,當天就有60多人報名。“這說明越來越多的人關注生態保護,愿意為保護自然貢獻力量。”鄧正群說。

志愿者招募分為五種類型:有實踐經驗的、學術背景深厚的、具備專業技能的、善于科普講解的和熱心公益服務的。這些志愿者將參與保護區的日常監測工作,同時幫助開展科普宣傳,提升公眾的生態保護意識。

“志愿者們學習能力強,很快就能掌握新方法、使用新設備。我們經驗豐富,熟悉地形,兩方面優勢結合,工作效果更好。”陳明發說。

這種新老結合的守護模式,正在為南河保護區可持續發展注入新的活力。

保護區1.5萬份標本

定格大自然的趣與美

南河保護區標本室內,14800多份植物標本和300多份動物標本整齊陳列。

2022年夏天,護林員李啟兆接到村民電話,說發現一只已死亡但從未見過的動物。李啟兆趕到現場,憑借多年的護林經驗,認出這是國家二級重點保護動物中華斑羚。

“村民很配合,主動把中華斑羚交給我們。保護區把它制成標本,讓它的生命以另一種形式延續。”李啟兆回憶說,“村民的保護意識提高了,只要發現不常見的動物,都會第一時間通知我們。”

這些標本不僅是重要的科研資料,也是開展科普教育的重要資源。保護區正在建設新的科普中心,未來將向公眾展示這些標本,讓更多人了解保護區的生物多樣性。

“我們計劃挑選一部分有代表性的標本進行展示。”鄧正群介紹說,“每份標本都會配備解說牌,介紹該物種的特征、習性和保護等級。”

為了加強科研能力,保護區與中國林科院、華中農業大學等多所高校和科研院所建立合作,研究人員利用這些標本開展物種鑒定、遺傳分析等一系列研究項目。今年8月,保護區與華中農業大學合作成立專家工作站,科研工作邁向一個新臺階。

“我們正積極推動保護區的角色升級,從過去單一的‘管理者’,轉變為開放共享的‘組織者’與‘連接者’。”鄧婕表示,希望通過構建更開放的參與平臺,凝聚科研機構和社會公眾的力量,共同守護人與自然和諧共生的未來。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像