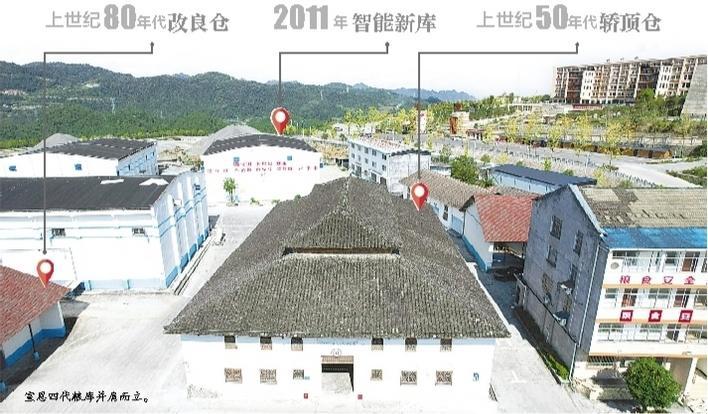

宣恩四代糧庫并肩而立。 年

文/圖 湖北日報全媒記者 魯騰

通訊員 陳緒開 黃坤全

10月14日,宣恩縣展宏糧食儲備有限公司院內車流不息:滿載稻谷的貨車依次停靠,扦樣機在車廂里精準取樣。每一批新糧都經過嚴格檢測和除雜工序,合格后方能入倉儲存。

院落中央,一座青瓦白墻的老建筑靜靜矗立——這便是始建于1951年的宣恩縣第一糧庫。放眼望去,四代糧庫錯落有致:上世紀70年代的磚倉和80年代的改良倉、2011年建成的智能新庫,共同勾勒出一幅糧食安全保障的時空畫卷。

老糧庫的新使命:從儲糧倉到文物倉

深秋晨光透過木窗,在斑駁的地板上投下細長光影。走進這座73歲的老糧庫,木架挺拔聳立,倉廒整齊排列,空氣中彌漫著淡淡木香。

“這座糧庫融合了蘇聯設計圖紙與宣恩本地吊腳樓技藝,采用榫卯結構,木石相疊。”宣恩縣展宏糧食儲備有限公司負責人王俊介紹,該庫占地面積961.28平方米,倉容80萬公斤,是新中國成立后宣恩首座專用糧庫,2025年被列入恩施州文物普查重要新發現。

據《宣恩縣糧食志》記載,該庫因外形似轎,又名“轎頂倉”。其獨特結構形成天然溫控系統,夏季涼爽,冬季保溫,實現自然低溫儲糧。每個倉廒設有兩個天窗用于傾倒糧食,底部由數百根石柱將糧倉抬高1.1米,這種“千根柱頭落地”的設計,既通風散熱又隔絕潮氣。

在糧庫工作30多年的保管員覃章順指著出糧口的木板說:“這些不規則的紋路,都是年復一年糧食出庫時摩擦留下的痕跡。”2013年該庫結束儲糧使命后,宣恩縣按照“整舊如舊”原則進行全面修繕,如今作為糧食安全教育的活教材被保存下來。

技術跨越:從“靠經驗”到“智能化”

走進2011年建成的5號新倉,倉管員正踩著踏糧板平整新糧。倉溫穩定控制在20攝氏度以下,8路測溫系統、24個測量點位實時監測著糧堆各層溫度。

與依靠自然通風的“轎頂倉”相比,新庫實現了儲糧技術的跨越式升級。覃章順感慨道:“過去檢測糧溫全靠探糧桿人工插入,費時費力還容易漏檢。現在溫度異常立即預警,處置效率大大提高。”

技術進步讓扦樣器、竹制通風器等“老物件”成為展品,但覃章順仍保留著傳統技藝:定期用探糧桿抽查,手搓稻谷檢驗品質,搖篩篩選確保存儲質量。“多一種手段,多一份安心。”他認真地說。

作為縣級儲備糧油承儲企業,展宏公司近年投入100萬元升級信息化安防、防雷設施,持續強化“人防、物防、技防”能力,推動糧食儲備管理向現代化、精細化轉型。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像