武漢民間收藏家展示外國記者在武漢拍攝的抗戰歷史照片。 (湖北日報全媒記者 魏錸 攝)

日本《赤旗報》記者小林拓也(右一)與陳德(右二)一同參觀八路軍武漢辦事處舊址紀念館。(湖北日報全媒記者 涂家駿 攝)

陳德(左)和小林拓也在陳懷民路路牌前合影。(湖北日報全媒記者 魏錸 攝)

幼年時期陳懷民與父親的合影。 (湖北日報全媒記者 魏錸 翻拍)

湖北日報全媒記者

曾雅青 龔雪 涂家駿 沈早慧

“每年4月29日這天,我都會和姑母陳難生前一樣,懷著沉重的心情悼念亡者,也牽掛著遠在日本的美惠子女士的后人……”

10月20日,兩位特殊的訪客踏著秋雨來到八路軍武漢辦事處舊址紀念館。他們,一個是抗戰烈士陳懷民的侄子陳德,一個是日本共產黨黨報《赤旗報》北京分局長、記者小林拓也。

陳懷民烈士的妹妹陳難,曾給日軍飛行員高橋憲一的遺孀美惠子女士寫過三封信,直言戰爭給世界人民帶來苦難,盼望與她一起守護和平。

多年來,陳德一直在尋找美惠子的后人。本文開頭的一幕,正是他在為小林拓也誦讀自己續寫的“第四封信”中的內容。

雙手交握的那一刻,小林拓也與陳德相視而笑。80多年時光流淌,那份跨越國界、超越仇恨的共情,在人們心中撒下愛與和平的火種,生生不息。

妹妹陳難

給日軍遺孀寫信呼喚和平

今年76歲的陳德是陳懷民長兄的兒子,從小聽著叔父的英雄故事長大。

“陳懷民和陳難,他們是什么樣的人?”采訪中,小林拓也問。

“他們是什么樣的人?”陳德默念一遍這個問題,陷入回憶。

1932年,陳懷民加入第十九路軍成為一名大學生義勇軍。看到日機轟炸造成大量軍民死傷,他當即立志要加入空軍。

1938年4月29日,日軍大規模空襲武漢。當時,陳懷民已經是第4航空大隊第23中隊飛行員,他駕駛飛機與日軍激戰,遭到5架戰斗機圍攻。飛機油箱著火后,陳懷民放棄跳傘逃生的機會,駕機徑直撞向敵機,成為世界空戰史上與敵機對撞第一人,與敵人同歸于盡。

那一年,陳懷民22歲。

墜機后,人們多日打撈,一個多月后才在長江下游發現兩具腫脹變形的尸骸。根據遺體上留下的物件,確認其中一具是陳懷民的尸骸,另一具是日軍飛機駕駛員的尸骸。這名日軍飛行員的口袋里藏著一封幾乎被江水泡爛的書信,寫信人是他的妻子美惠子。

“做了飛行士的妻子,總是守著孤凄的日子……”人們展信一觀,美惠子對親人的牽掛、對戰爭的恐懼、對平靜生活的向往字字泣血。可她的丈夫——叫作高橋憲一的日軍飛行員,再也無法回應她。

“姑母陳難看見這封信,心情非常復雜。”陳德說,姑母原名陳天樂,哥哥的殉難讓她痛不欲生,從此改名陳難。她繼承哥哥的遺志,從軍抗日。

想到美惠子同樣因為戰爭失去至親至愛,想到中日兩國千千萬萬在戰爭中遭受苦難的父母妻兒,陳難心中有千言萬語想要訴說。

她拿起筆,給美惠子寫下一封信。

“她非常關心美惠子,不帶一點怨恨,甚至恨不能立刻去見美惠子,共度友愛的生活。”小林拓也細細讀著信件,不禁提問,“她為什么同情日本士兵的妻子?”

“這個問題,姑母自己給出了答案。”陳德撫摸著信紙,仿佛看見那個堅毅的姑母。

信中,陳難談起陳懷民與高橋憲一的戰斗。她寫道:“懷民哥堅決地猛撞高橋君的飛機,這不是發泄他對高橋君的私仇。”她清醒地告訴美惠子,“如果這恐怖的戰爭、殘暴的燒殺延綿到世界每個角落,不消說我們會再次演出‘同歸于盡’的悲劇,即使是地球,都有毀滅的一天。”

兩個有同樣悲慘遭遇的女性,能做些什么?陳難在信中說:“你應該以愛護全人類、救自己救人類的熱忱,來防止自己國內軍閥的跋扈。如果貴國軍閥對于中國的殘暴行為和強占中國領土的野心一天不停止,我們每一個中國人,也絕沒有一個人會屈服!”

“侵華戰爭給中日兩國人民都帶來苦難,應該攜手制止這場罪惡。我的叔父和姑母,他們都為世界和平而奮斗。”陳德說。

“了不起的兄妹倆,了不起的中國人民!”小林拓也連聲說。

跨越半世紀的尋找

讓日軍遺孀動容

當時,由于戰亂,美惠子并沒有收到陳難寫給她的信。但經《武漢日報》等媒體公開發表后,這封信引發社會各界廣泛關注,并被翻譯成多國語言向世界廣播,表達了中國人民對和平的向往。

1939年春,周恩來在重慶會見陳難,對她說:“你給美惠子的信,我看了。寫得好,不只是寫給美惠子的,也是寫給日本人民的。”

“雖然沒能與美惠子取得聯系,但姑母從未忘記她。”陳德說。

1987年4月29日,陳懷民殉難49周年紀念日當天,古稀之年的陳難給美惠子寫下第二封信。信中,她深情邀約:“希望您能來中國和我攜手漫步于空戰后的武漢青山腳下,天興洲邊,以此安慰昔日兩機相撞而同歸于盡的靈魂,好讓他們永遠地安息……”

這一次,陳難借助中日民間交流升溫的契機,委托國際友人打聽美惠子的下落。

“后來呢?找到了嗎?”小林拓也急切地詢問。

陳德介紹,1987年秋,國際友人終于輾轉在日本東京找到了71歲的美惠子。讀到陳難的信、聽說陳懷民的故事,美惠子當場泣不成聲。失去高橋憲一后,她改嫁、搬家,全然不知有位中國女性半個多世紀來一直在尋找自己。

美惠子通過友人轉達對陳難的感激:“從未想過中國的親人會如此寬容,這份情誼讓我銘記終生。”

消息傳回,陳難亦是欣喜不已。1990年11月1日,她給美惠子寫了第三封信:“盡管我們倆的國籍不同,遠隔海洋,但我們的心是相通的。讓我們像親姐妹一樣,為中日兩國人民世代友好作出貢獻!”

“仇恨很容易,寬容卻太難。兩位女性對彼此的理解與支持是治愈戰爭創傷的良藥,實在令人動容!”三封信讀罷,小林拓也盡知背后曲折,忍不住感嘆道。

然而,因年事已高、身體不便,陳難與美惠子最終未能實現當面相聚的愿望。2007年,陳難逝世;2010年,美惠子也走完了一生。

侄子陳德給日本人民

寫下第四封信

陳難與美惠子的遺憾,陳德希望能彌補一二。

與小林拓也見面時,他帶來一口大箱子,里面裝的都是與陳懷民、高橋憲一、美惠子等人相關的物品。

“你看,有老照片、信件,他們用過的東西,還有中日媒體上與他們相關的報道。”陳德打開箱子展示給小林拓也看,一件件如數家珍。

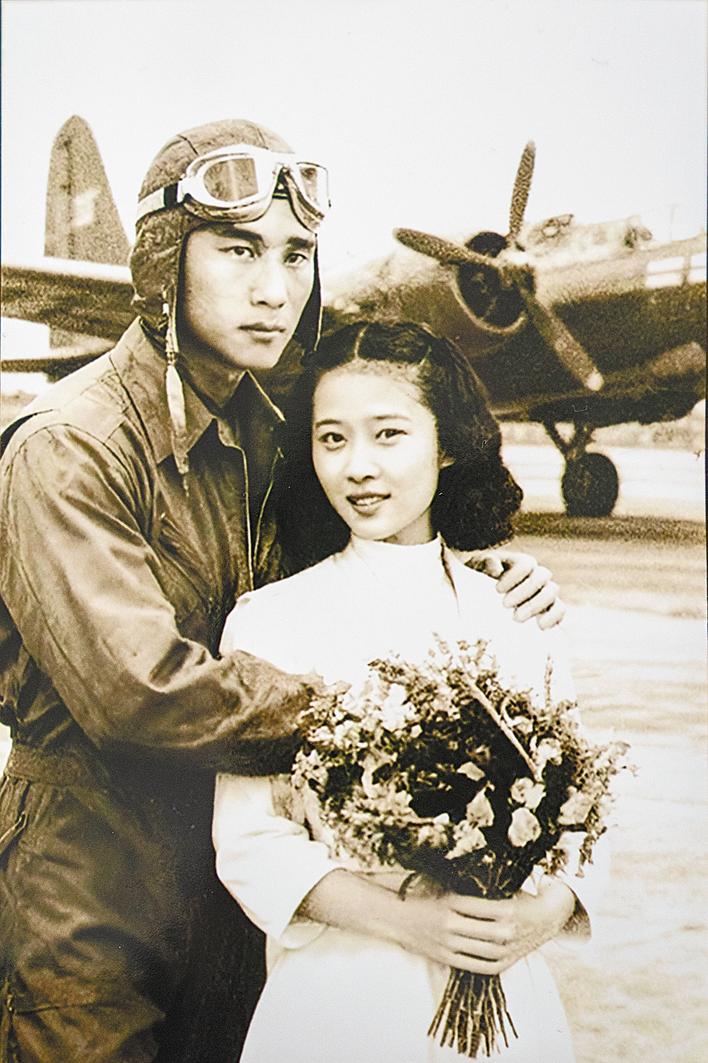

泛黃的老照片上,陳懷民和高橋憲一都穿著飛行員制服,戴著防風鏡,看起來很年輕。

“他們都是勇敢的軍人,但日本發起的戰爭是罪惡的。”小林拓也說。

“姑母在寫給美惠子女士的第一封信中就說過,她厭惡戰爭,但中國為抵抗暴力而戰,這種戰爭是維護正義和人道的戰爭。”陳德接著說,人們紀念陳懷民不僅是因為他在戰斗中犧牲,更因為他的犧牲是為了和平,而非侵略。

陳德將一張陳懷民的老照片贈給小林拓也,委托他幫忙尋找美惠子的后人。

“您想要對他們說些什么嗎?”小林拓也問。

“我也寫了一封信,就當作中國人民寫給日本人民的第四封信吧。”陳德答道。

信紙徐徐展開。這封信,老人一筆一畫寫了足足8頁——

“80年前那場勝利是和平的勝利,是無數像他們一樣期待和平的人用鮮血和生命換來的。他們不僅求一國的和平,而且求世界的和平;不但求一時的和平,而且求永久的和平。”

“習近平總書記多次強調,要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。相信您也和我、和愛好和平的中國人一樣,珍惜這來之不易的美好與安寧。”

“……”

陳德托小林拓也把這封信帶回日本。

八路軍武漢辦事處舊址紀念館館長周靜介紹,陳懷民的相關遺物已被收藏于中國人民抗戰紀念館、八路軍武漢辦事處舊址紀念館等紅色紀念館內,成為銘記抗戰歷史,傳播愛國主義精神的良好物證。

陳德希望,如果能找到美惠子女士的后人,懇請惠贈一件她的遺物或信件復印件,同樣放在八路軍武漢辦事處舊址紀念館中收藏,續寫新時代中日人民友好交流之情。

“我還想去日本與他們見見面,也非常歡迎他們來中國武漢,共敘友誼。”他說。

日本記者

參觀“陳懷民路”深受感動

從八路軍武漢辦事處舊址紀念館出來,陳德邀請小林拓也一起去“陳懷民路”走走。這條路因紀念陳懷民烈士而得名,路長200多米,熱鬧喧囂。

在一家農貿市場前,小林拓也停下腳步,抬頭注視著深綠色的招牌。店名下方正中間的位置上,端端正正地印著“陳懷民店”幾個字,仿佛透出驕傲與自豪。

一路上,小林拓也一直在拍照。安靜佇立的路牌、各色各樣的商鋪、來來往往的行人、熱氣升騰的路邊攤……他用鏡頭記錄著陳懷民和無數烈士用生命換來的盛世安寧。

“了解到陳懷民烈士的故事后再踏上這條路,我真的非常感動!我想,我有義務做些什么。”小林拓也說。

他介紹,《赤旗報》是日本歷史最久、發行量最大的政黨報紙,一直以來都非常重視對抗戰歷史的報道。今年6月,《赤旗報》就曾刊發一篇關于“慰安婦”的報道,揭露日軍暴行,呼吁日本政府正式道歉。

“作為媒體記者,我們肩負著為群眾發聲、為歷史正名的職責。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,我在南京等地進行采訪,被中國軍人英勇作戰的大無畏精神所打動,更為中國人民的犧牲和受到的傷害感到痛心。”小林拓也說,此行武漢不僅是要還原歷史、將真實的抗戰故事講給日本民眾聽,更是為了解更多像陳難與美惠子這樣的中日友誼故事,中日人民要一起守護這煙火人間。

他認為,陳難與美惠子素昧平生、遠隔重洋,卻能彼此理解、對對方的遭遇感同身受,這正是愛與和平的力量。他計劃盡快將在武漢采訪見聞寫成稿件在《赤旗報》上發表,并設法幫助陳德尋找美惠子的后人,讓兩個牽絆數十年的家族得以相聚。

說到這里,小林拓也再次深深凝望“陳懷民路”的路牌。

“彈盡油干化利劍,撞毀敵機建奇功,山崩地裂敵喪膽,熱血忠魂化彩虹……”這首《天魂》由陳德譜曲,為紀念陳懷民而歌。陳德告訴他,陳懷民的名字也是后來改的,意為“有所作為,愛國懷民”。

此時此刻,歌聲仿佛讓小林拓也跨越80多年歲月長河,與硝煙中的陳懷民相遇。陳懷民那樣年輕,卻沒有絲毫猶豫地在日記本中寫下遺言般的句子:“每次飛機起飛的時候,我都當作是最后的飛行。與日本人作戰,我從來沒想著回來。”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像