第二十七屆中國國際高新技術成果交易會這兩天正在深圳進行,本屆高交會共設置國之重器重大裝備、人工智能與機器人、半導體、低空經濟與商業航天、消費電子等22個專業展區,5000余項代表全球科技前沿的新產品、新技術、新成果集中發布。

總臺記者 王思元:在高交會上,可以看到一款輪式人形機器人,它擁有51個自由度的活動空間,雙臂總負載超15kg,未來的應用場景主要是一些高危、高負荷的工作環境。據介紹,通過工作人員穿戴與機器人聯網的衣服,機器人從工作人員的動作中多次練習采集數據,不斷試驗最終成功。

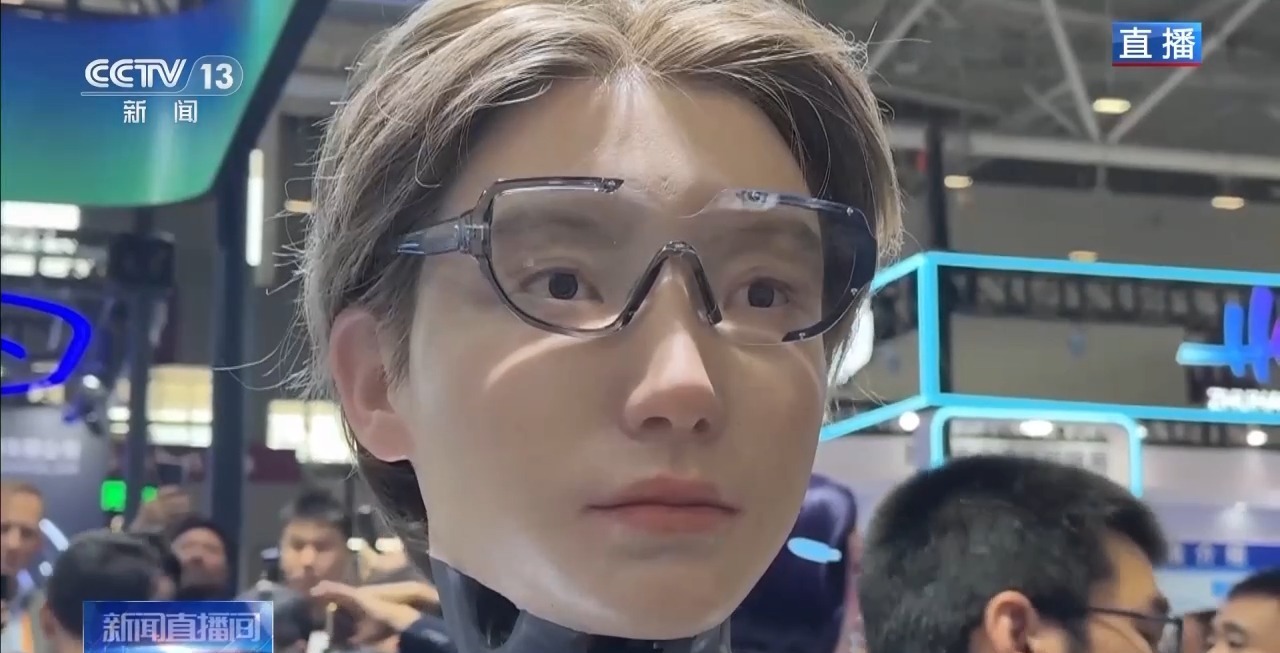

在銀發經濟方面,本屆高交會還有一款形象逼真的微表情機器人,未來他可以解決獨居老人陪伴和情感互動的問題。

本屆高交會共吸引了來自全球100多個國家和地區的5000多家參展商參展。其中,一批知名企業、“專精特新”中小企業、高校及科研院所的先進技術成果和產品都將在高交會上集中亮相,多項前沿技術和創新產品將在高交會期間首次發布,充分展現我國科技創新力量。

大數據+大模型 讓智能設備更“耳聰目明”

近年來,隨著人工智能大模型技術發展,在行業專業數據不斷積累的情況下,很多智能技術都在加速迭代。跟隨記者鏡頭去看看在大模型和大數據助力下,檢測設備如何變得更加智能。

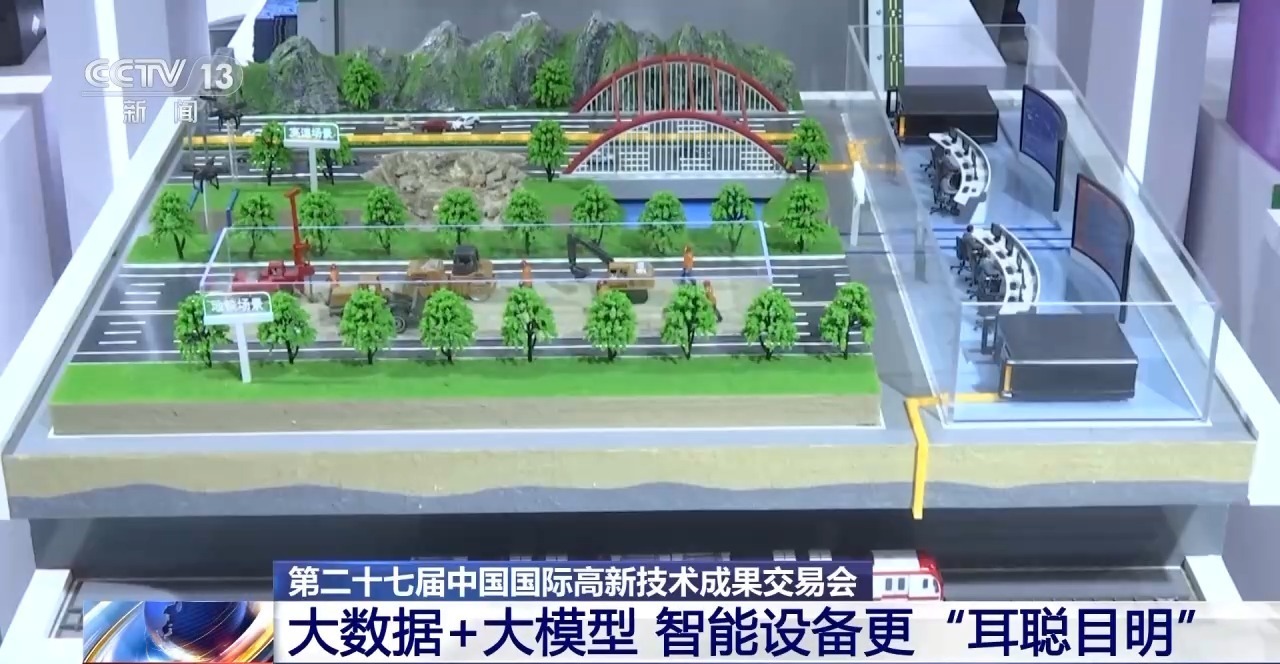

總臺央視記者 張春玲:智能道路巡檢機器人通過搭載傳感器和AI專業大模型相結合,可以對道路的病害情況進行實時檢測,檢測精度在地面上可以達到3毫米的裂縫,而在地下能夠檢測到5~10米的空洞情況。這樣一臺智能巡檢機器人可以識別10余種道路病害,檢測的能力比人工的檢測要快上10倍以上。

交大麒麟首席技術官 曹建國:道路病害是多種多樣的,是不可預測的。我們開發了專門用于路面檢測的AI大模型,識別準確率可以達到95%以上。

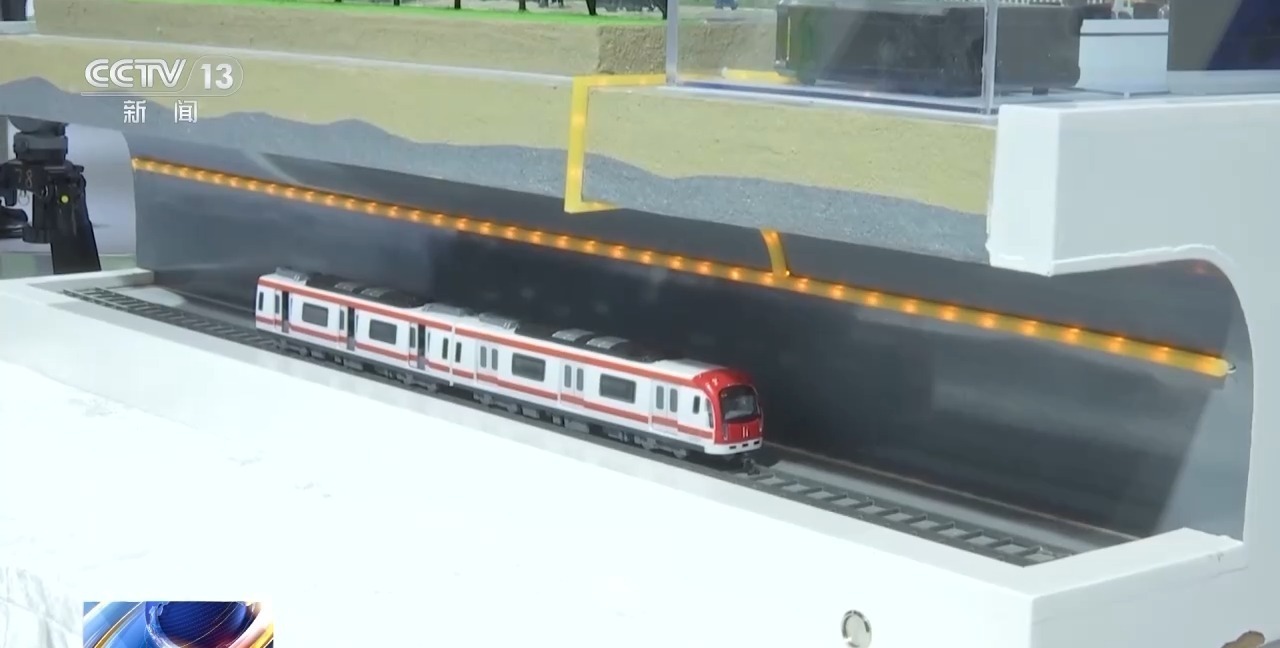

總臺央視記者 張春玲:光纖大家都非常熟悉了,家里上網都需要使用,但是隨著技術發展,這些光纖在隧道的檢測當中還有很多新的用途。比如說,在地鐵隧道當中,這些光纖可以通過感應到外部的一些振動信號,對隧道地質結構的安全性進行檢測,像是一個隧道的“聽診器”。

通過對地鐵隧道中光纖、電纜等已有設備的利用,再結合人工智能技術,這個超級“聽診器”就可以實時感知到隧道周圍的交通事故、施工作業情況等,對隧道周邊地質結構的安全風險進行及時預警。

深圳市地鐵集團工程技術中心經理 李凱迪:我們選擇了既有的光纖、光纜作為通信的載體,通過智能大腦不斷進行大數據訓練,施工的頻率還是車輛撞擊的頻率,或者是正常的安全、沒有發生任何事故的頻率,從而反推出到底我們的周邊結構發生了什么樣的事情。通過頻譜的分析,從而能夠進行24小時不間斷實時在線監測。

海水“變身”環保塑料 深海“鋼鐵戰甲”問世

我們居住的地球表面70%是海洋,浩瀚大海蘊藏著豐富的資源,在本屆高交會上,有兩項科技成果都瞄準的是海洋強國的戰略需求。當科技的溫度遇見海洋的深度,會誕生什么樣的硬核成果?

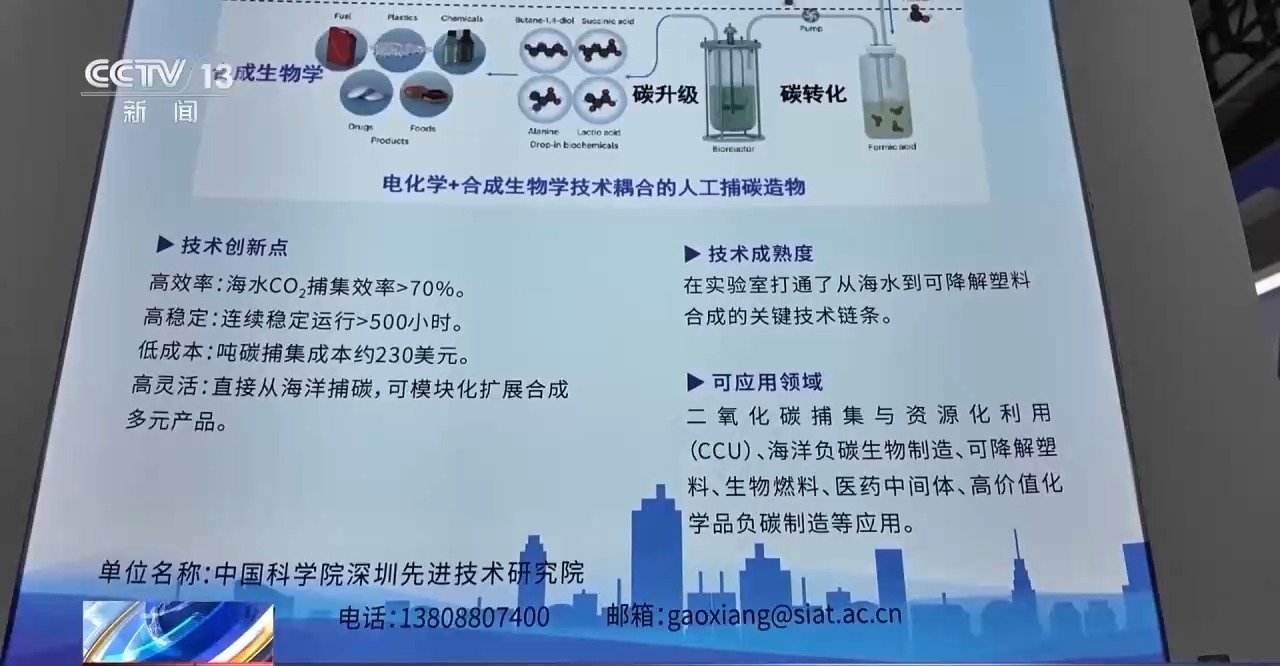

總臺央視記者 高晨源:這個塑料瓶竟是由海水“變”來的,它摸起來和普通塑料沒差別,還環保可降解,海水是如何實現“神奇變身”的呢?依靠的就是這套“人工海洋碳循環系統”。

中國科學院深圳先進技術研究院博士生 郭明明:我們用電催化的一種裝置,把海水中的二氧化碳先提取出來,再用二氧化碳還原裝置,把捕獲的二氧化碳還原成甲酸。生物細菌把甲酸吃進去之后,可以吐出來一種新的東西,得到可降解塑料的原料,就是丁二酸和丁二醇,再通過壓制的工藝,就可以得到這種可降解的吸管,還有塑料瓶。

據介紹,目前可降解塑料很多都是以石油為基礎原料,不僅會消耗石油資源,在生產過程中還會產生很多廢料。

中國科學院深圳先進技術研究院博士生 郭明明:用海水這種強大的資源,把它的碳提取出來做這種可降解塑料,是一個綠色無污染的過程。因為把海水中的碳酸鹽提取出來,這樣的話就會降低海水的酸化過程,可以說我們把海水凈化了一遍,減少了海水污染。

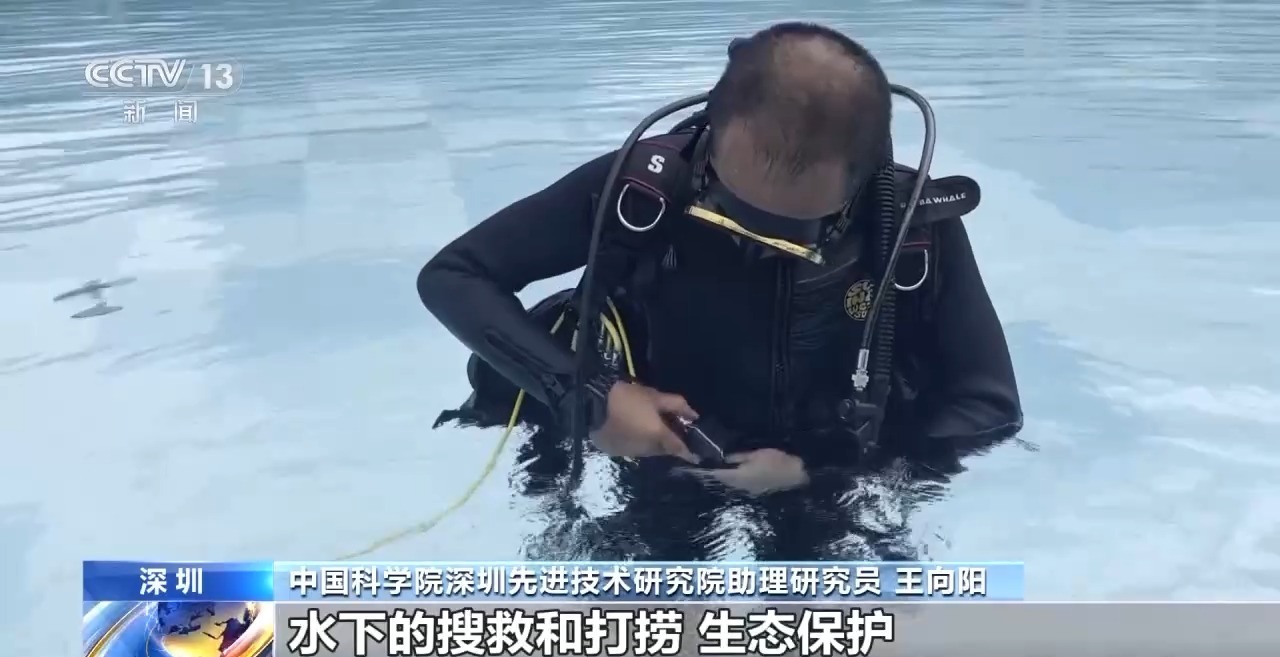

將海水轉化為“綠色寶藏”,人工海洋碳循環系統重構了海洋碳循環。而這個全球首款針對潛水作業的外骨骼機器人,則正嘗試突破深海作業的極限。據介紹,這套歷時兩年研發的“水下戰甲”——能夠協助潛水員完成包括交替打腿、蛙泳以及水下行走等多種水下動作,以及長時間抬臂動作,顯著增強其在水下的自主移動能力,同時大幅降低水下耗氣速率,從而提升水下作業的效率與安全性。

中國科學院深圳先進技術研究院助理研究員 王向陽:石油管道的巡檢維修、水下的搜救和打撈、生態保護,比如觀察珊瑚的發育情況,它的應用領域非常多。外載的輔助機械臂,能夠幫助潛水員長時間推舉清潔裝備,我們側邊有驅動裝備,幫助潛水員在水下的移動更加省力。相比穿戴傳統的潛水裝備,它能夠有效降低單位時間的耗氣速率達到30%左右。

(總臺央視記者 高晨源 魏幫軍)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像