荊河戲是融高腔、昆腔、彈腔(南路、北路)、雜腔小調于一體的多聲腔劇種。早期多傳唱高腔、昆腔,后以彈腔(南路、北路)為主,雜腔小調為輔,仍保存少量的高腔、昆腔劇目及聲腔。南北二路為板腔體,多用胡琴伴奏,少數唱段用嗩吶笛子伴奏。雜腔中尚有“潼關調”、“補缸調”、“探親調”、“七句半”、“草鞋調”等。

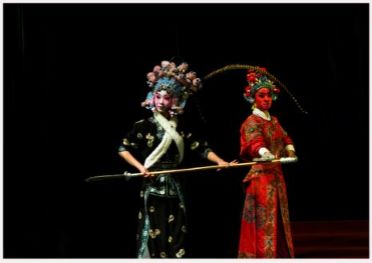

荊河戲表演講究“內八塊”、“外八塊”功夫,“內”講情感表現,如喜、怒、哀、樂等;“外”講形體動作,講手、腿、身、發、須等功夫。表演方面,凈行重架子功,俗稱“吹胡子,瞪眼睛,蹶屁股”,講究面部肌肉變化,即“扯臉”;生行重臺步,重口面和發功,講究穩健;小生重腿功,翎子功;青衣重唱功;花旦重做功;刀馬旦講究蹺子功。另外在演出中還常使用“吐獠牙”、“真假叉”等特殊表演技巧和道具。

荊河戲曲牌多出自明清散曲、昆曲,也有小調,有單曲和套曲。套曲俗稱“一堂”,由多支曲牌組成,按順序聯奏或用于劇目中,如“五馬朝陽一堂”等。單曲牌眾多,分吹奏和絲弦兩大類,嗩吶吹奏的為“大牌子”,用于出征、點將、會陣,“起大堂”迎賓、設宴等場面;絲弦演奏多用于觀書、飲酒、舞蹈等場面。荊河戲吹奏曲牌講究“接字”(即變調),俗稱“內五”“外八”調,一支母體曲牌,采用變調手法,可產生出數支或更多變體曲牌。目前已收集到曲牌300余支。荊河戲傳統劇目浩繁,有沿于元、明雜劇者,有源于神話傳說、演義、話本者,尤以三國戲居多,名劇素有“八大神戲”(《觀音得道》等)“三殺”(《殺家》等)“五圖”(《八義圖》等)、“十二山”(《定軍山》等)之說。尚有《陰靈會母》等眾多劇目為荊河戲的一家戲。

時至今日,荊州中心城區荊河戲藝人中,尚保留諸多傳統的習俗。藝人們堅持每年農歷七月二十三日做“老郎會”、拜“老郎神。”荊河戲藝人皆稱“先生”,上門唱“堂會”衣著一定要整齊講究,演唱過程中決不允許主人家開席宴客,主人對藝人門招待一定要熱情,不收主人的錢財,以示對自身人格和技藝的尊重。荊河戲開演前一定要打鬧臺,有時長達半小時之久。荊河戲在廟會、行會、堂會上演出時,戲班會根據不同的神、佛、祖師,以及婚、嫁、生、壽等,根據民間風習,演出不同的劇目,不能有錯。

荊河戲具有很高的史學、藝術、文學、人文價值。半個世紀以來,由于老藝人相繼謝世,目前荊沙雖還有荊河戲第5代、第4代傳人在世,但大多年事已高,“單鈸路子”的荊河戲已瀕臨消亡的境地,急待搶救保護。近幾年,荊州市群眾藝術館工作人員經過大量艱苦細致的工作,已從老藝人手中收集到手抄的工尺譜荊河戲曲牌300個。在荊河戲的原產地收集其有關資料,記錄其唱腔、音樂、表演,對荊河戲加以保護并組織傳承,對深入研究戲劇發展史,劇種的流傳,戲劇聲腔、表演、音樂的演變,戲曲與人們精神文化生活的關系,以及民俗研究等等,無疑都有著十分重要的意義。