他是火箭誕生前最后一道關卡的“把關人”。癡迷火箭40年,他曾為了搶救火箭,肺部75%燒傷。他是我國唯一一位參與了所有現役捆綁型運載火箭研制全過程的特技技能人才。一起來認識“大國工匠”崔蘊↓↓

火箭總裝:守住節點 后墻不倒

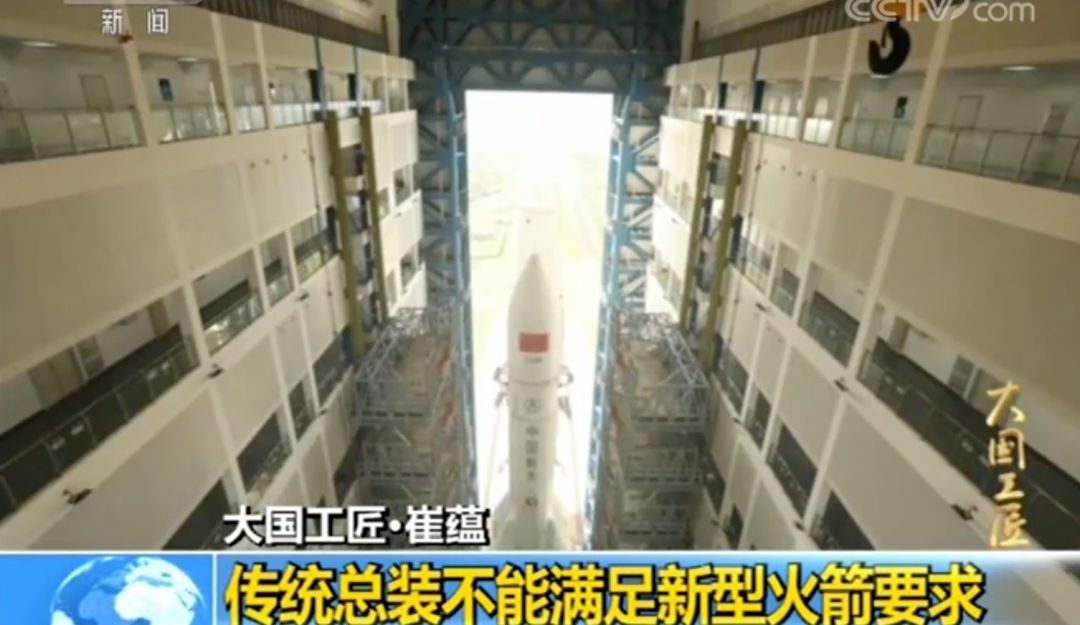

在位于天津的中國新一代運載火箭的總裝車間,我國自主研發的第一枚大型運載火箭——“長征五號”正在這里進行最后的總裝、測試。“總裝”是火箭誕生前的最后一道關卡,崔蘊就是這道關卡的總把關人。

航天科技集團一院運載火箭總裝總測技能大師 崔蘊:

我們航天火箭總裝人就是有一條別人沒有的行話叫“后墻不倒”,后墻就是要火箭要出廠的那條墻,那個時間節點是必須守住的。

崔蘊是我國唯一一位參與了所有現役捆綁型運載火箭研制全過程的特技技能人才,他參與總裝過的火箭已經有70多發。但“長征五號”,95%都是新技術,過去總裝傳統火箭所采用的工具和裝配方式,已經完全不能滿足“長征五號”的總裝需求。

首先是它的直徑比普通火箭大了近一倍。從中心到底有2.5米,很多地方普通人根本就夠不著,如果趴在絕熱層上工作很可能會導致絕熱層損傷。

其次是燃料儲箱,它體積增大,但壁厚最薄的地方只有2毫米。如果把一個貯箱等比縮小到一個雞蛋殼大小,它的厚度只有雞蛋殼的十萬分之四。在裝配時嚴禁觸碰,這就更增大了裝配的難度。

創新技術解決“長征五號”裝配難題

總裝大直徑火箭,國內沒有任何經驗可以借鑒,就在大家一籌莫展的時候,崔蘊憑借著幾十年來對火箭各系統性能的了解和知識的積累,逆向思維,提出了一個讓所有人都意想不到的辦法——讓火箭旋轉起來。

讓一個重達20噸的龐然大物滾轉起來,在大家看來,這個想法很驚艷,然而想要實現卻很困難。

航天科技集團一院 運載火箭總裝車間工作人員 雒云云:

就是感覺打開了一個新思路一樣,眼前一亮,然后緊接著就是眼前一片漆黑,怎么弄啊,還能讓箭體滾轉。

經過上百次的實驗,無數次地修改圖紙和方案,期間,崔蘊甚至把自行車的輻條原理也大膽借鑒到了二級火箭的滾環安裝當中。兩個月后,崔蘊帶領團隊終于攻克了長征5號大直徑火箭裝配難的關鍵問題,人員在地面就可以進行各項裝配工序,實現了多人多點同時操作,總裝工作效率提高了兩到三倍,有效保證了總裝線的“后墻不倒”。

航天科技集團一院 運載火箭總裝總測技能大師 崔蘊:

我這箱子始終在滾轉,咔噠咔噠在響是他們正在擰對接螺釘,兩邊都在擰呢,旋轉到一個合適位置,他們再擰,坐在這踏踏實實地干了。

為救火箭 他差點丟了性命

不瘋魔不成活,崔蘊對造火箭的癡迷無人能比,熟悉老崔的人都說他就是為火箭而生,500多件裝配工具他全能熟練運用,大到發動機,小到螺絲釘,他把火箭的結構“刻”在了腦子里。甚至為了火箭,他差點付出了生命的代價。

1990年7月13日,長二捆火箭燃料泄漏,崔蘊作為總裝測試的一線人員,義無反顧的第一批沖進搶險現場。

航天科技集團一院運載火箭總裝總測技能大師 崔蘊:

當時我們戴的是濾毒罐的防護裝置,它只能防護到一千個ppm(有害物濃度)等級,當時艙內已經達到萬級、十萬級的濃度,人在里頭有兩口你喘不上氣來了。

那次搶險中,崔蘊在艙內連續工作了近一個小時,出艙后,他立刻被送往醫院,經檢查肺部75%燒傷,生命垂危。經過多次搶救,崔蘊奇跡般的活了過來。在長二捆火箭成功發射的當天,崔蘊帶著氧氣瓶,被醫生護士抬到了醫院的樓頂,聽到了長二捆火箭發射的轟鳴聲。

航天科技集團一院 運載火箭總裝總測技能大師 崔蘊:

在房頂上,那真是百感交集吧,就是說可成了,終于成了,血和淚和生命的代價換來的,當時在房頂上的,我們這些受傷的,可以說都掉淚了。

那一年,崔蘊29歲,是搶險隊員中最年輕的一名。他“撿”回了一條命,由于身體太虛弱,崔蘊被調到了工藝組。大家以為他會從此離開總裝一線,可沒多久,崔蘊就主動申請調回了總裝車間。

轉眼間,崔蘊已到了快退休的年紀。這些年,崔蘊手把手地把近200名剛畢業的學生培養成為了一支可以獨立完成大火箭總裝裝配的隊伍。在車間里的崔蘊永遠繃著一張臉,他希望通過言傳身教,讓年輕一代銘記火箭總裝人應有的嚴謹和使命。