荊楚網(湖北日報網)訊(記者張揚 通訊員張靜)一張白紙,需要多少筆墨,才能繪就入骨傳神的畫作?一位畫家,需要怎樣磨礪,方可邁進國家美術的殿堂?5月13日,中國工筆畫知名畫家李乃蔚做客“荊楚文藝名家講堂”(第十二期),與9萬余名網友分享他秉承傳統、融合中西的繪畫之路。

李乃蔚做客“荊楚文藝名家講堂”

癡迷連環畫 苦練童子功

李乃蔚自小喜愛畫畫,常常用粉筆在家中地板上自由涂鴉,馬、人、樹……只要看到的事物,都會成為他的繪畫對象。

上學后,他癡迷上連環畫,對劉繼卣的《雞毛信》《大鬧天宮》《東郭先生》等作品愛不釋手,于是開始進行自己的小人書創作。他用很細的蘸水筆畫豆腐塊大的連環畫,八路軍打鬼子等內容一張張畫好后,下面寫上文字,再用針線裝訂成小人書,看上去倒也有模有樣。

一次,李乃蔚把自己畫的小人書給美術老師看,老師矯正了他的繪畫方法。自此,他改用毛筆和16開的紙作畫,逐漸摸出一些創作門道。

為提升畫技,李乃蔚兩次進京拜師,業余時間泡在長航美工隊,“請教繪畫技巧,勤練線描方法”。李乃蔚告訴網友,通過苦練畫“蒼蠅拍”或“蚊香盤”,他解決了勾線時手抖等問題,為日后繪畫生涯打下堅實基礎。

豬倌兒“出道” 代表作驚艷

1975年,李乃蔚自編自畫的連環畫《烏蘭的歌》入選全國年畫、少年兒童美術作品展覽,在中國美術館展出。送展之前,省美工隊的老師們不相信該作品出自學生之手,還特意叫他現場補畫封面檢驗。同年,李乃蔚發表連環畫處女作《鐵二牛與老槐樹》。

高中畢業后,李乃蔚下放到當時的新洲縣雙柳公社雙鋪大隊當起了豬倌兒。他白天喂豬、打掃豬圈,一有空閑就拿起畫筆,晚上點著煤油燈也要畫。

1977年,李乃蔚當豬倌期間的畫作《火紅的戰旗》集結出版,這本連環畫很快傳遍大江南北。出版社編輯為了鼓勵他,還破例在作者名字后面加上了“知識青年”四個字。

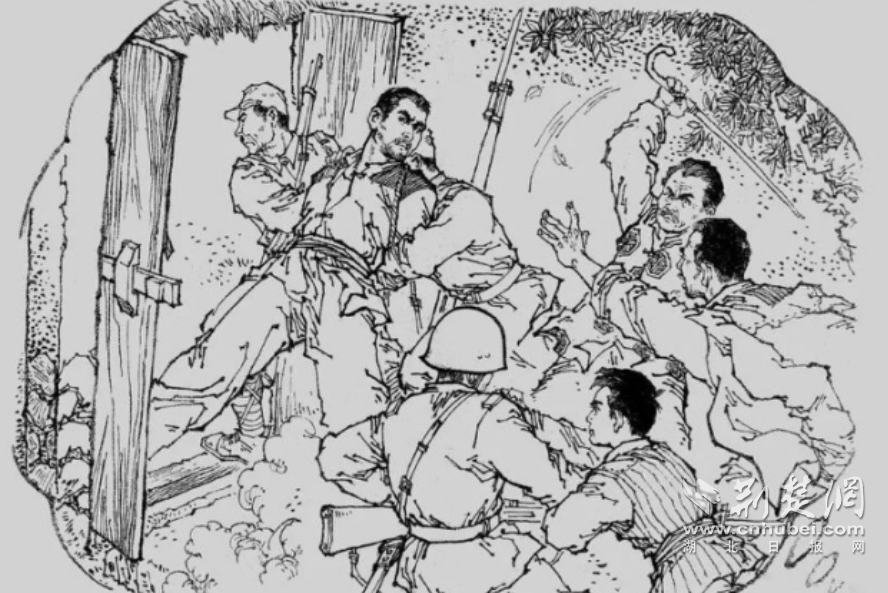

李乃蔚連環畫作品 《火紅的戰旗》。通訊員供圖

作為知識青年的優秀代表,李乃蔚帶著自己發表的5部連環畫冊,跨進了湖北美術學院的大門,正式學習工筆畫。畢業后,李乃蔚分配到湖北人民出版社擔任美術編輯。隨后的8個年頭里,他先后出版了《我的前半生》《阿基米德的故事》等30多部連環畫,成為國內小有名氣的連環畫家。

專攻工筆畫 十年磨一劍

1986年,李乃蔚調到武漢畫院上班,把主要的精力放到工筆畫的創作中,希望實現自己畫中國古代人物和戰爭場面的想法。

工筆畫講究細致,力求形似,通俗來講,就是要畫得“像”。可在傳統觀念里,中國畫的傳統材料不適合畫這類精細的作品,只適合用作畫大寫意。為了探索出一條新路,李乃蔚花了整整十年的時間來鉆研工筆畫的極致寫實。

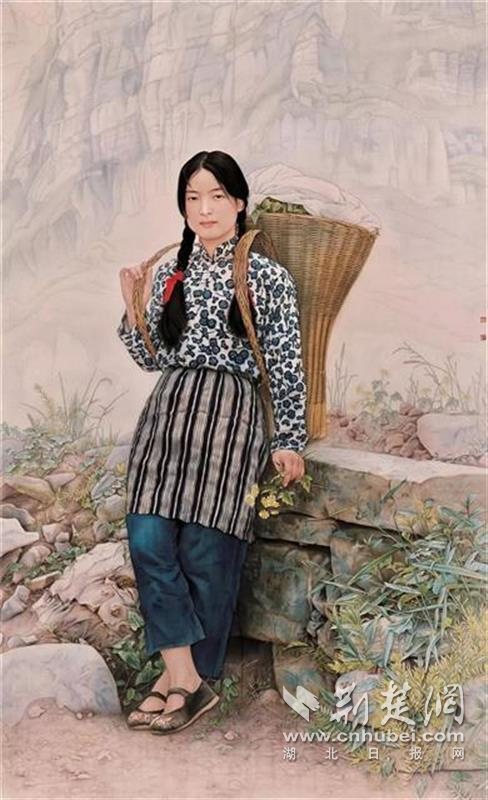

“一位清秀的土家姑娘,她手拿山菊,靜靠山石,凝望遠方,那明快、清麗的畫面,讓觀者如飲佳釀。”1997年,工筆畫作品《山菊》讓李乃蔚在畫壇“破繭”而出,一鳴驚人,一舉奪得“全國中國畫人物畫展覽”銀獎(最高獎)。然而,對李乃蔚而言,這只是他向極致寫實探索的第一步。

李乃蔚工筆畫作品《山菊》。通訊員供圖

1999年,寓意“吉祥”“保佑”的《銀鎖》,獲得“第九屆全國美術作品展”銀獎。這張作品當時也在日本引起轟動,日本業內人士難以想象,中國工筆畫竟能畫得如此生動和細致。有的研究者甚至用手指對作品進行觸摸,他們認為這是一幅丙烯畫。

李乃蔚工筆畫作品《銀鎖》。通訊員供圖

走創新之路 打磨“膽”與“魂”

著名出版人孔藝評價稱,在當今畫壇中,李乃蔚的工筆人物畫,無疑是一幅獨特亮麗的風景。他以淡墨取氣、以色暈取韻,探尋宣紙上的寫實極致,闖出了一條既堅守中國畫傳統品格,又吸收西方古典油畫超寫實特色的創新之路。

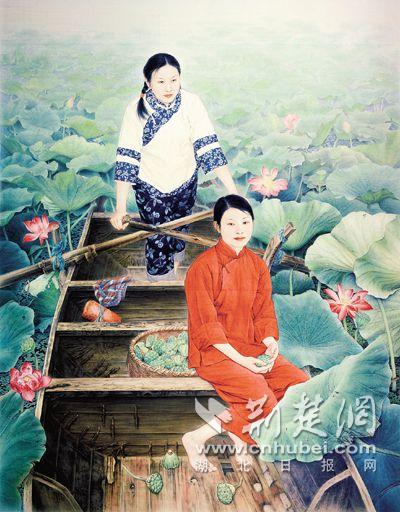

秉承傳統,融合中西的創新之路,緣于堅持“可貴者膽,所要者魂”的精神,緣于李乃蔚“如朝圣一般的十年如一日的耐心描繪”。李乃蔚向網友介紹,他的工筆人物畫創作,往往都會耗費一兩年的時間,其作品《紅蓮》的創作時間跨度更是長達六年之久,其中,每天都在作畫的時間累計起來有四年,平均每天工作近十個小時。

李乃蔚工筆畫作品《紅蓮》。通訊員供圖

與目前的很多工筆畫家將淡彩與重彩相結合、從而獲得畫面效果的畫法不同,李乃蔚使用的是純正的工筆淡彩法:不作底面處理,用中國傳統的墨和顏料在熟宣紙或熟絹上,采用中國傳統工筆的勾勒、渲染等程序手法,先以線塑形,再“隨類賦彩”,一遍一遍地用淡色逐層渲染。

這一畫法,根基于傳統的“三礬九染”,但李乃蔚又將其進行了最大程度的放大。為了達到細致入微的畫面效果,他每染一遍都將色彩調得幾近透明,每一個細節他都能耐心地染上幾十遍,如《紅蓮》中女子的紅衣,李乃蔚畫了足足有一百多遍,最終以淡彩的方法畫出了重彩的效果,這種畫法,當今畫壇并不多見。在第四屆北京國際美術藝術雙年展上,作品《紅蓮》被掛置中國美術館正廳中,兩位印度畫家看見了,連連驚嘆,拉著李乃蔚的手,熱切詢問繪畫的技法。

直播期間,李乃蔚向網友展示了近百幅作品。其中,一幅長達8米、寬2.8米的歷史巨作——《劉鄧大軍千里躍進大別山》感情濃烈,讓人身臨其境。為重現具有時代特征的解放軍英勇戰斗的集體群像,李乃蔚查閱了大量關于解放戰爭的史料,設身處地地體味革命戰爭的情景,連續三個月往返于大江南北(漢口家中—武昌墨語堂美術館畫室),爬高下低,精心刻畫。

李乃蔚在作品《劉鄧大軍千里躍進大別山》前。通訊員供圖

“作為一個畫家,我們還是要對作品負責。作品要以藝術追求和個人對主體的理解進行創作。”李乃蔚告誡后輩,作品創作中,要將自己的藝術理念、個人修養、生活積淀和繪畫技法等各方面因素完美地集中在一幅作品里,既要做到主題明確也要能夠給觀眾留下想象和發揮的空間,“這樣才稱得上是一件藝術作品,不僅僅是一幅畫。”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像