荊楚網(湖北日報網)訊 (記者張揚 實習生劉越)鐺、鐺……編鐘敲響的一刻,鮮花、火箭刷屏,直播間里頓時熱鬧起來。5月25日,武漢音樂學院副院長李幼平做客荊楚文藝名家講堂,講述曾侯乙編鐘的“前世今生”,他特意帶來一只曾侯乙編鐘復制品,現場奏響2400多年前的天籟之音,令十萬余網友聞之沸騰。

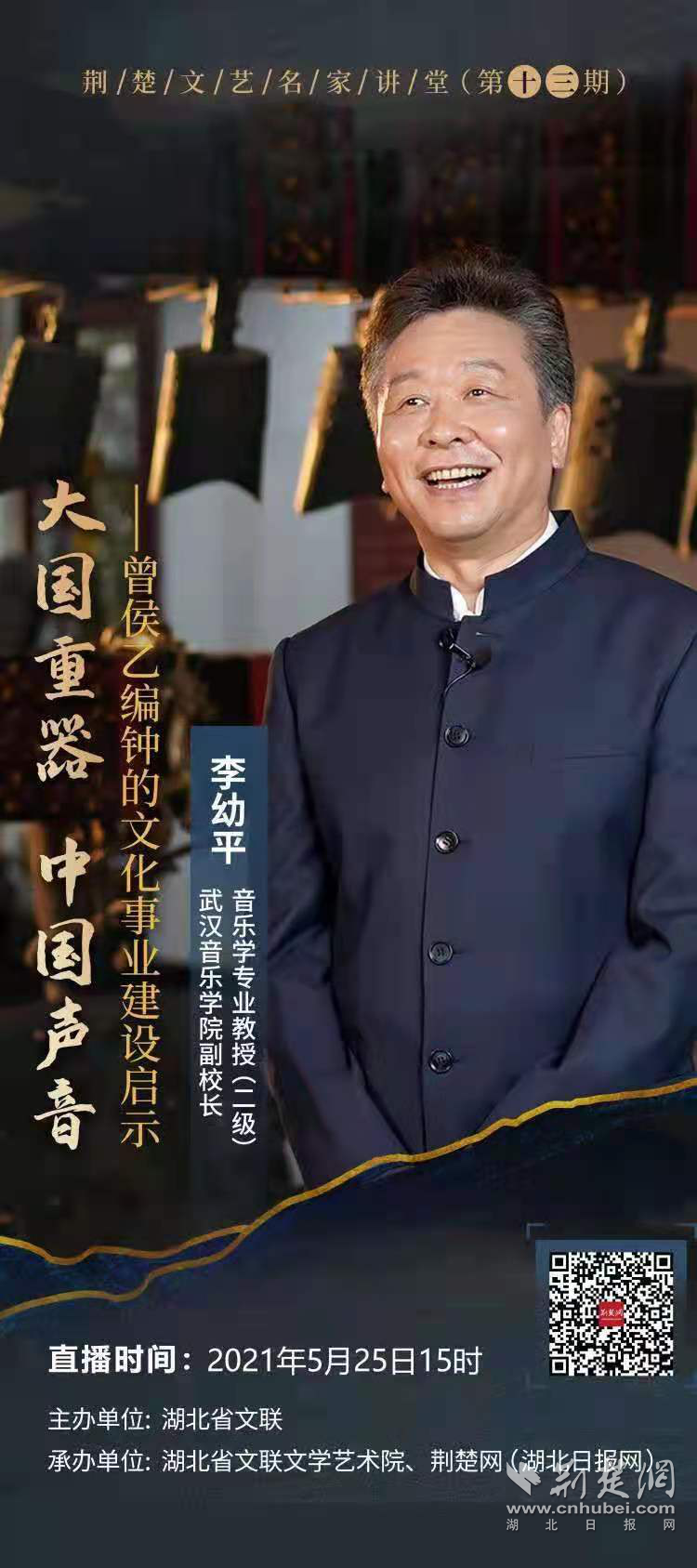

李幼平講述曾侯乙編鐘的“前世今生”。張揚 攝

華章重現的遠古“回想”

曾侯乙編鐘,湖北省博物館鎮館之寶,青銅時代中華禮樂文明的經典佳作。古代編鐘多用于宮廷演奏,每逢征戰、朝見或祭祀等活動時,都要演奏編鐘。

在武大學過考古,又是音樂學專業出身,李幼平對于編鐘音樂考古心得頗深。多年來,他始終致力于推動編鐘作為真正意義上的樂器回歸樂隊、回歸中國傳統的禮樂活動。

為了讓編鐘“活起來”,他不僅建設博物館、策劃音樂會,還親手研制編鐘仿品。如今,他的學生想要順利畢業,首要條件就是制作一套編鐘。

去年11月底,由李幼平負責的《編鐘與交響樂隊新作品音樂會》在全網奏響,中國編鐘和大洋彼岸的交響樂隊攜手“寰宇鳴鐘”,激發出蕩氣回腸又讓人耳目一新的情愫。

“讓編鐘和西洋交響樂隊合作,用當代人聽得到的古代聲音、外國人聽得懂的中國聲音,就是想用國際性的語言向世界講述著精彩的中國故事。”李幼平向網友介紹。

1997年香港回歸、2008年北京奧運會開幕式、禮迎美國總統與印度總理、奏樂世界軍人運動會閉幕式……諸多國家外事場合,曾侯乙編鐘都不曾缺席。這套由六十五件青銅編鐘組成的龐大樂器,已成為成為當代中國的禮樂重器。

李幼平講述曾侯乙編鐘的“前世今生”。張揚 攝

一鐘雙音的歷史“猜想”

從展臺到舞臺,曾侯乙編鐘的回歸之路并非一帆風順。

中國音樂有五音,即“宮、商、角、徵、羽”,而西方一般采用的是十二平均律,通俗地表示就是“哆來咪發唆啦西”。一段時間里,人們有個誤區,認為編鐘無法敲擊出“哆來咪發唆啦西”中的“西”,不適合現代音樂的演奏。

1970年,信陽出土的春秋編鐘演奏出“東方紅”響徹太空,曲子里“西”音清晰嘹亮。李幼平的老師黃翔鵬研究發現,“西”音可敲擊編鐘側面發出,通過這種方法,每枚鐘都能發兩個樂音,兩音之間為大三度關系,符合現代聲學原理。

李幼平介紹,聲學檢測顯示,編鐘能發雙音,在于它的合瓦形狀。當敲擊鐘的正面時,側面的振幅為零,敲擊側面時,正面的振幅為零。這樣雙音共存一體,又不會互相干擾。

那么問題來了,兩千多年前的古人是否使用一鐘雙音演奏?編鐘鐘律是否僅限于“宮、商、角、徵、羽”?由于沒有文獻記載,一切都停留在猜想階段。

直到1978年,曾侯乙編鐘出土,65件編鐘上大多刻有銘文,銘文詳細地記載著該鐘的律名、階名和變化音名,讓一鐘雙音猜想得到印證。經檢測,曾侯乙編鐘音域跨越5個八度, 只比現代鋼琴少一個八度,中心音域12個半音齊全。

李幼平講述曾侯乙編鐘的“前世今生”。張揚 攝

文化自信的時代“交響”

古代編鐘文化燦爛輝煌,當今社會,如何讓編鐘為代表的金石之聲、禮樂文化成為社會精神文明建設的重要內容?李幼平說,編鐘自1978年回到舞臺后,一直在不斷地傳承創新,經歷了從理論研究到藝術展演,由展品到產品、從產業到事業,由傳統繼承到文化創新的過程。

傳統編鐘需4到5人演奏,因無法解決音準、音色、節奏方面等問題,很難表現一首完美作品。2017年,武漢音樂學院、湖北省博物館與山東某公司共同研制出計算機智能演奏控制系統的新編鐘。

這種系統運用人工智能技術,將編鐘鐘體大小厚薄與表演時相應的演奏力度和敲擊速度等要素,予以音高、節奏、力度、速度等諸方面的選樣、編程,采用一鐘一槌、通過智能控制,可以使傳統數人合作、手持鐘槌、帶有一定偶然性的現場編鐘演奏,變為一個人使用通用鍵盤彈奏、機械手嚴格按照表演信息、準確敲擊編鐘發音部位進行演奏。

新編鐘通過現代技術使其標準化,降低了演奏門檻,讓古老的編鐘得以普及。“新編鐘采用國際通用標準,同樣可以進入樂隊,甚至可以和管風琴使用同樣的鍵盤。”李幼平表示,希望未來編鐘之于中國能一如管風琴之于西方國家,成為中國的樂器之王。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像