一百年的時光,能夠改變什么,又能夠創造什么?

一百年時光,

中國共產黨讓一個擁有廣袤國土、卻積貧積弱的半封建半殖民地國家最終站在了開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程之上。

一百年時光,

中國共產黨創造出了中國特色社會主義道路及其理論體系。

一百年時光,

中國共產黨團結帶領中國人民,以“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天”的大無畏氣概,書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩。

這是中國人重拾自尊心、重塑自信心的依據。

黨的歷史,

是最生動、最有說服力的教科書。

大型文獻專題片《敢教日月換新天》,從6月20日開始,在中央廣播電視總臺央視綜合頻道(CCTV-1)20:00檔、央視紀錄頻道(CCTV-9)21:00檔連續播出,央視新聞以及央視頻、央視網、云聽客戶端等新媒體平臺同步推出,7月2日圓滿收官。

該片為中國共產黨風雨兼程、披荊斬棘的百年奮斗之路,提供了翔實的例證,

深入地闡明了沒有共產黨就沒有新中國的道理,堪稱百年黨史的視聽大傳。

技術升級

文獻專題的大片意識

《敢教日月換新天》以時間順序為脈絡,以百年黨史中的關鍵性事件和節點為重點。

在24集的鴻篇巨制中,充分回顧了中國共產黨人為人民謀福祉、為國家創未來的奮斗歷程,以及共產黨人拋頭顱、灑熱血,守衛中華民族不滅薪火的英雄氣概。

該片使用4K超高清拍攝手段,部分使用8K超高清拍攝手段。引入了人工智能(AI)影像修復技術,制作了長達126分鐘的4K超高清三維動畫。

這不僅是總臺在積極構建“5G+4K/8K+AI”新格局中的又一次創新實踐,也改變了紀錄片敘事的傳統時空觀念,

更標志著文獻紀錄片開始用院線電影的技術標準來定義自身。

《敢教日月換新天》對每個歷史事件的闡釋,并沒有按照常規線性的敘述模式。

而是從當代視點切入,考察事件本身的共時性發展和歷時性關系,著重展現了這些事件對中國歷史和社會發展進程的深遠影響。

從中國共產黨成立到新中國的建立、再到香港回歸等等。

這種講述手法,不僅增強了歷史和現實的勾連感,更有助于觀眾從自己熟悉的時空情境中去理解事件本身。

《敢教日月換新天》更敢于直面黨在社會主義建設中的艱辛探索,并未回避黨在社會治理方面走過的彎路。

畢竟,中國特色社會主義道路是一條沒有任何“前車之鑒”的創新之路。

它必須依托實踐的摸索,正如科學研究總要歷經多次實驗方才可能有所收獲一樣。

時空跨越

五代黨員的慶生紀念

隨著時間的流逝,在大量歷史紀錄片中,能尋訪到的歷史親歷者也越來越少。

這導致能在鏡頭前對歷史展開口述回憶的機會也愈發稀缺,也使得大量專題片在闡述個人記憶的時候,必須依靠解說詞來進行“二次轉譯”。

然而,在《敢教日月換新天》中,主創對黨史展開了詳盡的調研工作,匯集了大量新中國成立以來各級黨政干部和人民群眾的采訪資料。

這些資料跨越了近一個世紀,記錄載體包括最為早期的膠片、寸帶、BETA模擬磁帶、數字磁帶,以及最新的超高清介質。

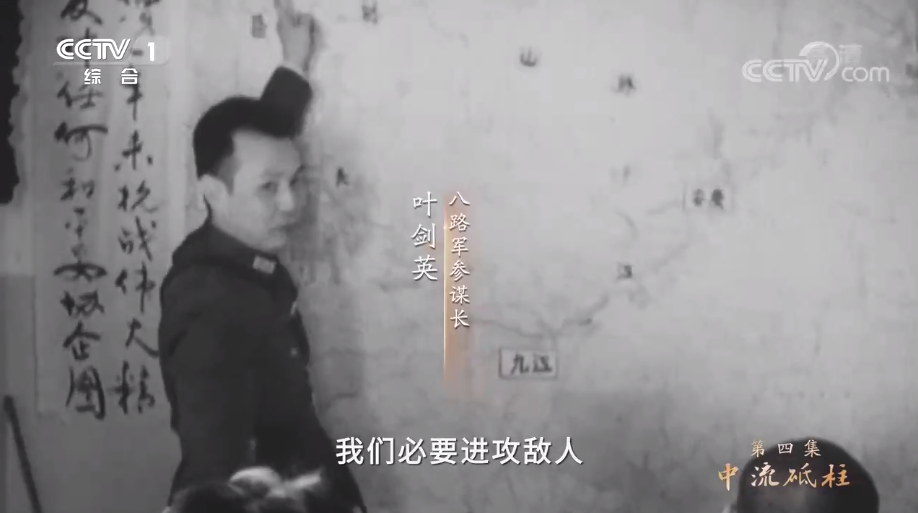

感謝影像的記錄能力,無論是時任八路軍參謀長葉劍英

時任中原野戰軍參謀長李達

傅作義長女傅冬菊、渡江船工一級戰斗英雄馬毛姐

左:傅冬菊 右:馬毛姐

抑或是親歷香港回歸的時任外交部部長錢其琛

錢其琛

這些原來熟悉的面孔,又再次浮現在熒幕上,一起追憶往昔。

可以說,如果沒有對中國新聞電影發展史和中國紀錄片制作史的深厚積淀,就無法從浩瀚的資料庫中挖掘出這些珍貴的鏡頭來。

上述影像完成了對諸個歷史事件細節的呈現,更表現出攝制組面對黨史時神圣而又莊重的制作態度。

這種跨越時空的共同見證,既是所有共產黨員對自己理想信念的集體慶生,也是黨組織對所有奮斗者的追憶與感激。

正如片中周恩來所言:“我們共產黨員是無神論者,但不是無情論者。”

畢竟,中國共產黨在一個世紀之中樹立起的一座座豐碑,正是依托于一代代共產黨人和人民群眾精誠團結的努力。

史詩典藏

立體綜合的視聽體驗

最可貴的是,《敢教日月換新天》

通過浩瀚的資料收集工作,向觀眾展現了許多前所未見的珍貴歷史影像。

從巴黎和會到北平和平解放,再到歷屆重要的全國黨代會。

中國共產黨第八次全國代表大會影像

這些影像,是黨在民族解放事業中鞠躬盡瘁的視聽檔案,

更是在建黨100周年這個重要時刻,為全體中國人獻上的一份沉甸甸的典藏寶藏。

當然,這些影像素材雖然含有豐富的一手信息,自身卻無法形成完整的表述單元。

這就需要對分散的素材進行鑒別、分析,依照某種闡釋角度進行素材的再組織,從而形成故事敘述的邏輯性和可看性。

秉承著對歷史和觀眾負責任的態度,該片對這些來自不同渠道的素材,進行了精心的創意性剪輯,以符合視聽傳達規律。

如紅軍長征過草地

平型關大捷

香港回歸前的外交較量

凡此種種,均采用高視點和小角度相結合的方法。

即以珍貴的資料影像為體,豐富的個人口述記憶為用,輔以能幫助觀眾構建歷史想象空間的文物資料、照片動畫

劇情影片片段、革命遺址實拍

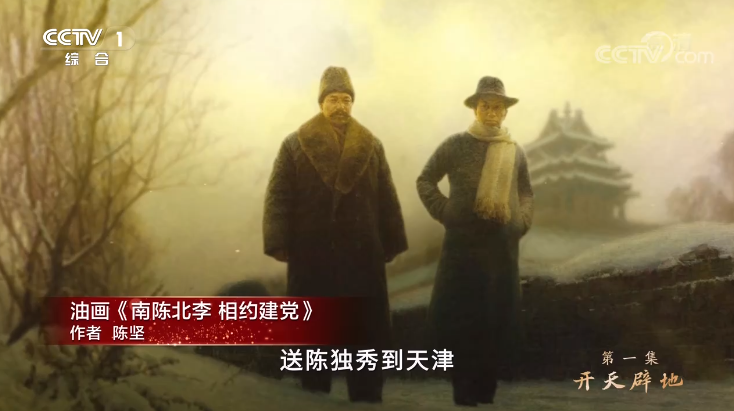

以及油畫、木刻等藝術形式

從多個維度構建了強情節性的故事敘述方式,也構成了立體蒙太奇等視覺效果。

這種創作方法,有別于其他歷史紀錄片使用搬拍、場景還原等虛構手段參與敘事的方法。

既實現了歷史宏偉洞察與現實細致觀照的遙相呼應,又維護了歷史事件講述的嚴肅性。

在視覺之外,全片引用了來自各個時期的50多首經典歌曲。如《義勇軍進行曲》

《亞洲雄風》

《走進新時代》

《同一首歌》

以及《國際歌》《沒有共產黨就沒有新中國》《歌唱祖國》《中國人民志愿軍戰歌》《紅旗頌》《唱支山歌給黨聽》《在希望的田野上》《春天的故事》《我愛你中國》等。

以鮮活的時代觀感,喚醒了不同代際觀眾的集體記憶,從而凝聚起關于國家共同記憶的民族認同感。

上述方法,為中國文獻專題片帶來了一種新的創作范式——

實現了文獻片美學從理性闡述到感性敘述的創造性轉換,也達成了文獻紀錄片學術價值和藝術價值的統一。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像