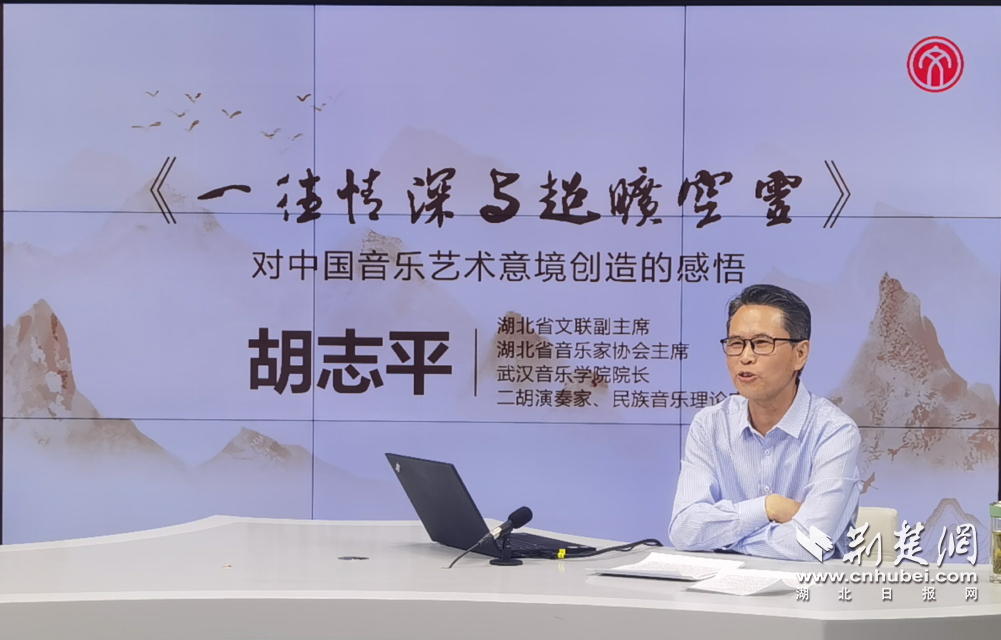

荊楚網(湖北日報網)訊(記者張揚 通訊員張靜)“音樂藝術是用聲音表現人的無限情思的藝術,是以非模仿自然的境相來表現人心中最深的不可名的意境。”9月30日,“荊楚文藝名家講堂”第19期正式開講,省文聯副主席、省音樂家協會主席胡志平應邀做客講堂,與兩萬余網友分享他多年來對中國音樂藝術意境創造的感悟——《一往情深與超曠空靈》。

胡志平從7歲開始學習音樂,從河南洛陽戲曲學校走出,成為享譽中外的二胡演奏家,再到如今教書育人的武漢音樂學院院長,至今已逾半個世紀。一路走來,他深深體悟到“希聲”之境是音樂藝術創造的最高境界。

胡志平介紹,中國音樂藝術意境學說的起源可追溯到老子“大音希聲”,“道之為物,惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”,深刻地揭示出音樂藝術意境的本質。孔子聞韶樂,三月不知肉味,則是音樂藝術意境表現出的令人匪夷所思的感染力、魔力和魅力,也是“希聲”之境最好的詮釋。

音樂無國界,中西音樂藝術都追求“象外之象”“弦外之音”的最高境界,但文化背景不同,技器和方法手段有所不同。胡志平說,中國樂器的演奏技法非常豐富,尤其是單個音的音色、音高、音與音之間的音響特征變化技法,比如古琴常用的演奏技法有100多種,琵琶常見的演奏技法有70余種。

中國音樂藝術豐富的技法表現是以“聲韻”技法為代表的,“聲”即“五聲”“六聲”“七聲”的“聲”,同時還有一個含義,就是用什么方法和技巧發聲的含義。“韻”指某一音位的音發聲后,通過演奏、演唱技法使其音高發生偏離變化,產生一種韻味,人們一般把這種技法稱為“作韻技法”。

“中國音樂的‘聲韻’表現技法體系實際上是把老子的有無虛實、有限和無限具象化、技巧化了。”胡志平介紹,“以韻補聲”“一音三韻”雖然都是實實在在的同一音位上的音高變化,但同時“聲韻”技法產生的音響特征變化作為載體又傳達出形而上的神韻、風格和意味,其中所蘊含的文化意味可以顯得非常精妙和深邃。

把“韻”的表現處理到極其細膩的層面,并賦予其精神層面不可名的意味是這首樂曲重要的藝術創造表現特點。比如多樣化的揉弦方式、揉弦速率和大小的變化所產生的虛實音韻變化,右手運弓,如弓長、弓速虛實動靜所產生的氣韻,這樣的左右手技法的配合就形成了另外一個系統的音樂語言表達,有文人音樂那種弦外之音的妙味,又有創新性思維和時代精神。

作為一位音樂教育工作者和文藝工作者,胡志平在長期的教育教學和音樂藝術創造實踐中發現,在音樂藝術創造表現中,把握好虛實動靜的關系非常重要,“它反映出藝術家的思想觀念、審美追求、藝術功力和想象力”。

隨后,胡志平播放大型編鐘與民族管弦樂在卡內基音樂廳演出的視頻,著重與網友分享編鐘這一古老樂器的創造性轉化創新性發展。編鐘音樂是武漢音樂學院的特色和優勢學科領域,1978年曾侯乙編鐘出土以來,武漢音樂學院在編鐘音樂理論研究、編鐘音樂創作、編鐘音樂表演、編鐘等古樂器的制作等方面開展了一系列傳承創新活動。該校促進編鐘音樂文化創造性轉化、創新性發展,讓編鐘奏響新時代,古老的大型編鐘與現代民族管弦樂隊交相融合,成為編鐘音樂文化傳承創新的一條新路徑。

講堂上,胡志平還不忘勉勵廣大音樂工作者,要增強文化自覺、堅定文化自信,切實增強文藝工作者的使命感、責任感,樹立大歷史觀、大時代觀,把握歷史進程和時代大勢,把人生追求、藝術生命同國家前途、民族命運、人民愿望緊密結合起來,努力為人民創作出思想精深、藝術精湛、制作精良、有溫度、有格調、能溫潤心靈的文藝精品。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像