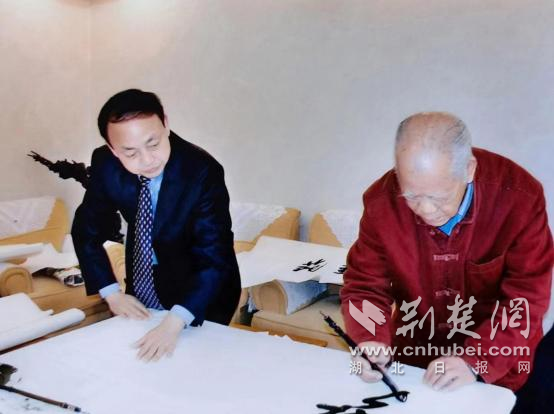

谷有荃先生給周古平講章草技法

文 / 周古平

風格是藝術家在創作中表現的藝術特色和創作個性。書法藝術風格的形成標志著一個書家藝術生命的成熟。谷有荃先生用一生的奮斗和追求,形成了獨特的章草藝術風格。

谷有荃(1927-2010)別號虛齋,湖南耒陽人,當代著名書法家、 篆刻家、書法教育家。早年受教于嶺南著名書法家麥華三,后又師事西泠印社創始人之一著名金石書法家唐醉石。曾任湖北省文史館館員,湖北經濟學院教授,《書法報》顧問,東湖印社社長等。

谷有荃先生真、草、隸、篆諸體皆擅,尤以章草、篆書、篆刻 飲譽海內外。中國書協教育委員會副主任、暨南大學教授陳初生稱贊 谷有荃先生為“中國書法藝術的優秀承傳創新者。”評價其章草則說: “ 當代海內章草大家,東部有王蘧常先生,南部廣東莫仲予先生,北方有陳巨鎖先生,華中則首推谷有荃先生了。他們是當今章草藝術的杰出代表 ”。

谷有荃章草藝術風格有哪些顯著特征呢?

一、意蘊文氣

谷有荃的章草充滿書卷之氣,洗盡鉛華,離塵脫俗,不踐前人,不落窠臼。

“意蘊文氣 ”與書家的人品和學養有關,人品越高,學養越深,則“意蘊 ”越厚,意境愈遠。書法雖出自于手,實則來源于心。歷史上那些學養深厚的人,總讓人覺得他們萬般神奇,意趣流淌在字里行間。

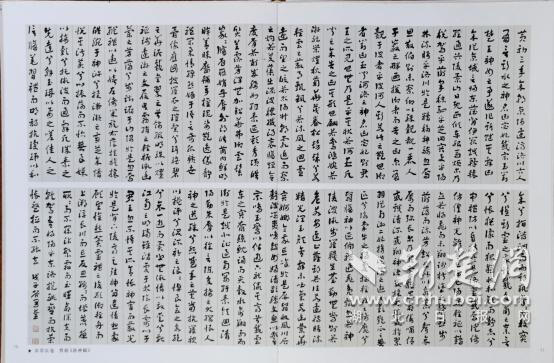

谷有荃章草《洛神賦》

谷有荃的章草長卷《曹植·洛神賦》是最能詮釋“意蘊文氣”的。這幅作品的從容寫來,既能讓人感受到曹植的詞采的華美,又能讓人領略到書者的心情。讀完作品,仿佛能看到作家、書家與洛神的邂逅,睹洛神美麗絕倫,作家、書家縹緲迷離。這是任何臨摹都無法產生的審美意境。谷有荃先生的章草為什么總能讓人浮想聯翩呢?因為,他用章草的外在形式,顯示其內在的精神情感,他將情與景、形與神、法與意交融在一起,讓觀賞者與作者以及作品所表達的情感處在“親切的交談之中”,讓文字和洛神仿佛具有了生命活力。

古人云:書之妙道,神采為上,形質次之,兼之者方可紹于古人。判定“書家”與“書匠”的重要標志是作品中流露的精神。清代著名書法家和書法理論家謝蘭生在他的《書訣》中談到:“法可以人人而傳,精神興會則人所自致。無精神者,書雖可觀,不能耐久索玩。無興會者,字體雖佳,僅稱‘書匠’”。反觀現在許多書法作品,作者書法功力很好,但就是無法打動人,究其原因就是缺在意趣上。

谷有荃章草《洛神賦》局部片段

谷有荃所書的《洛神賦》我臨摹過數遍,越寫越覺得谷先生能探文墨之妙道,取意象于萬類,情趣蘊釀于心,雅韻流溢于外,作品沁人心脾,耐人尋味。元代著名書法家盛熙明在《法書考·筆法》中談到:“夫書者,心之跡也。故有諸中而形諸外,得于心而應于手”。谷先生富有情趣的作品,來源于富有情感的筆調,來源于心無旁騖的心境。只有達到了這種“意生法中,趣在法外,意法相生,心手相應”的境界,才能創作出章草《洛神賦》這樣姿儀雅麗的作品。

當然,谷先生這種“意蘊文氣”的風格不純粹是靠精神。他首先是掌握了章草的筆墨技巧,在“法”上爐火純青,才能進入“意”的境界,并可以將內心世界表現得如此淋漓盡致。

谷有荃先生是個大學者,他根植傳統,廣泛涉獵。其篆刻以秦漢印為宗,融匯各派各家之長,印風渾厚凝重。他長期從事書法教育工作,學術研究嚴謹執著。他的章草既能從古人處汲取營養,又能在規矩法度上打牢基礎。這樣,自然能出入古今,波瀾老成。由此達到以古人之意理,寫自己之心聲;以前人之法度,抒自己之意趣。

二、氣韻生動

東漢崔瑗在《草書勢》中用了許多動物世界中的場景來比喻草書:描寫章草的形態之美,他用“獸跂鳥跱,志在飛移。狡兔暴駭,將奔未馳”。形容章草的筆法之美,他用“觀其法象,俯仰有儀。方不中矩,圓不中規”。介紹章草的結體之美,他用“山蜂施毒,看隙緣巇;騰蛇赴穴,頭沒尾垂”。這應該說是章草最初的審美特征。

不同時代的書家對章草之美進行過不同的演繹。谷有荃先生通過畢生的追求將章草之美表達為“氣韻生動”。他的許多作品流露出一種生命力,他的個性、學識、修養、天賦在筆墨中傾瀉。其作品生動的氣韻表現在三個方面:高古的氣勢,優美的節奏,充沛的筆力。

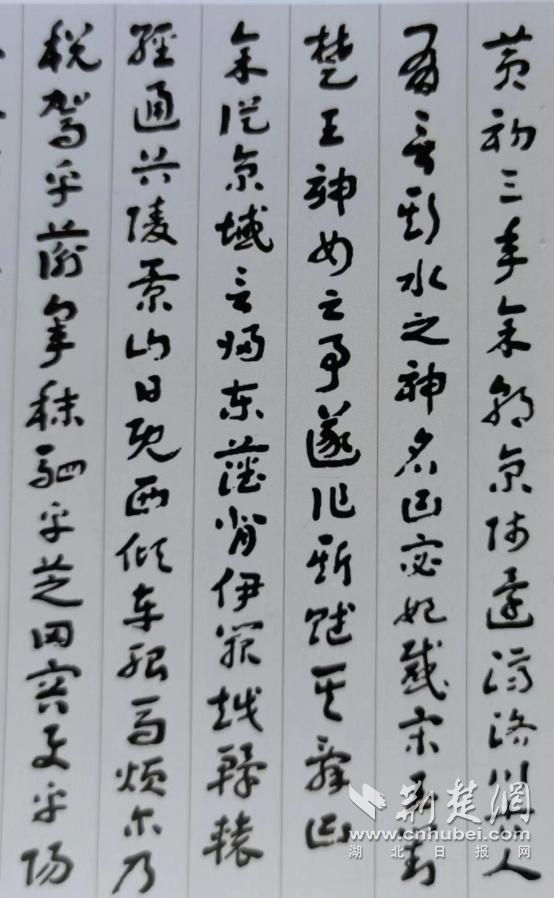

谷有荃章草《千字文》局部

追求高古之氣是古往今來許多大書法家追求的一種境界,谷有荃章草文字形態古樸,線條古拙沉實。他的章草《千字文》秉陰陽而動靜,體萬物以成形,與那些輕浮的、淺薄的、雜耍的所謂書法形成鮮明的對照。有專家評價谷有荃的章草《千字文》高古沉雄,因以寄盡意,由技進道,傳魏晉之風骨,存漢唐之雄風,顯文墨之正象。這種百看不厭的作品,在于全篇有博大之志氣,單個字有耐嚼之味。談其“形”美,是作品的“部件”構成了優美字形和章法。談其“勢”美,是因為作品的點畫構成了形體內在的好的運行軌跡。點畫成為其有形之形質,筆勢成為其無形之氣機,有形為實,無形為虛,虛實結合,使他的章草作品在宣紙上產生奇妙的效果。可以這么說,谷有荃章草的高古之氣不是刻意做出來的,而是他多年積淀、操縱自如地表現出來的。另外,筆勢是他表現高古之境界的手段,神,凝于筆墨之中;氣,出于筆墨之外;筋,如血脈在點畫中自然流動。由此,構成了谷有荃章草《千字文》的強大的生命氣象和感染力。

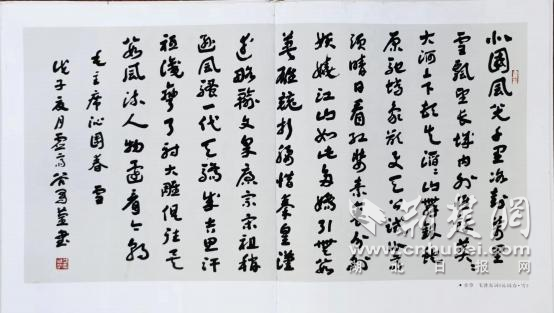

谷有荃章草《北國風光》

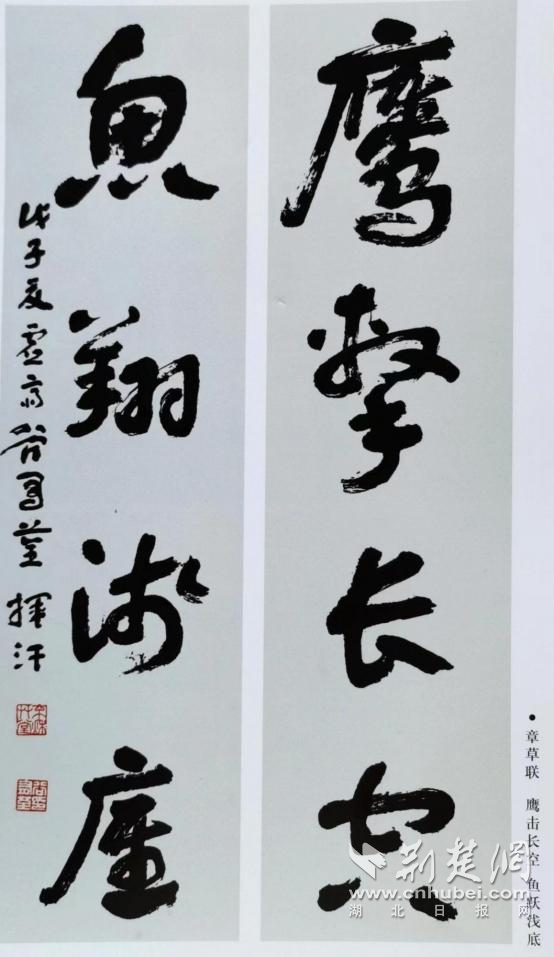

谷有荃章草的節奏之美流露于紙素之上,飄逸著一種動感之美。他的章草聯“鷹擊長空,魚翔淺底”這幅作品,用筆的節奏明快,墨色鮮活。具體來說,就是通過“輕、重、緩、疾”和由此派生出來的若干筆法,形成富有樂感的節奏,讓挺拔的線條組成陽剛之美,讓柔和的線條組成陰柔之美,讓枯澀的線條組成老辣之美,讓溫潤的線條組成凝煉之美。整幅作品的生動,來源于每個字:“空”,靜如虎臥平崗;“翔”,動如飛鳥游天;“鷹”,如飛瀑瀉崖;“擊”如亂石穿云。優美的節奏,雖然有快慢、輕重之分,但能看出書者的匠心,他在追求一種動態之美的平衡,讓心靈之煙華入紙,讓風采之雙翼振飛。初唐虞世南談到韻律時曾感慨:“迅速虛實,若輪扁斫輪,不疾不徐,得之于心,而應之于手,口所不能言也”。(《筆髓論》)

谷有荃章草《鷹擊長空》

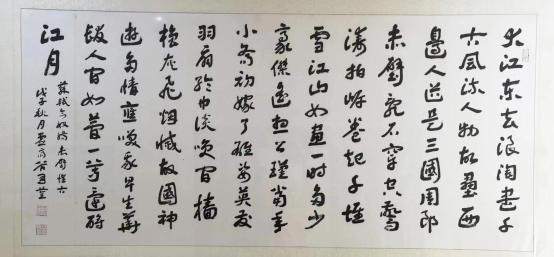

清代書畫家沈宗騫在《芥舟學畫編·用筆》中談到:昔人謂筆力能扛鼎,言氣之沉著也。凡下筆當以氣為主,氣到便是力到。應該說筆力是產生氣勢的物質基礎。谷有荃章草充沛的筆力是建立在深厚的功力和圓熟的用筆基礎之上的。他的六尺整張作品《蘇東坡念奴嬌 赤壁懷古》和《毛澤東詩詞沁園春·雪》這兩幅畫作品筆中發力多,線條穩定流暢,大部分字以肥為主,且肥而有骨,肉豐而力沉,點畫運行之間,流暢遒勁。許多鑒賞家評價:谷有荃先生的章草肥不露肉,寬不掩秀,筆力充沛,韻味無窮。還有一些書家贊曰:谷先生章草筆中有物,物中有力,沉著平靜,蒼勁凝練,傾之則泉注,頓之則山安。

谷有荃章草《赤壁懷古》

三、融篆入章

啟功先生高度評價谷有荃篆書石鼓文和小篆蘇東坡赤壁賦。吳丈蜀先生看了谷有荃的大篆四條屏《文天祥·正氣歌》后譽之“鐵畫銀鉤”。金石學家沙曼翁稱贊谷有荃“書藝功底深厚”。

谷有荃的篆書、篆刻深受其老師唐醉石先生的浸染。谷先生在石鼓文的臨摹上下了很大的功夫,他擬補而成的石鼓文八條屏深契石鼓原石神韻。谷有荃以史游、皇象章草為底子功,然后融入各類篆書筆意,糅入周金鼎彝、楚器銘文、漢碑漢簡等古文字風格,創作出古意盎然,圓通遒勁、盤紆奇崛的“谷式章草 ”。

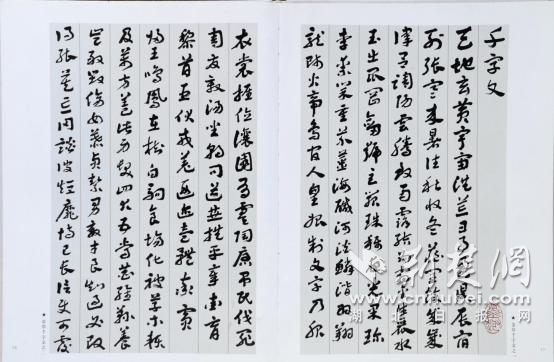

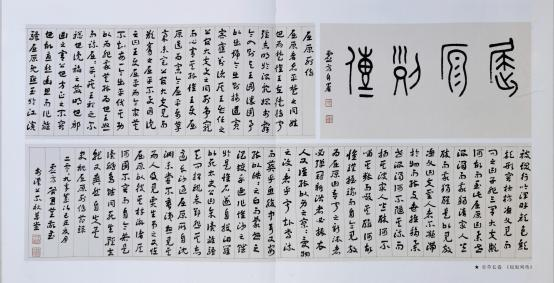

谷有荃章草《屈原列傳》

谷有荃章草長卷《屈原列傳》是一幅經典之作。粗細勻稱的筆畫、優美含蓄的運筆、樸素古拙的氣息與原文沉郁頓挫的文風、詠嘆反復的語氣遙相呼應,讓一個遭讒去職、流放他鄉仍關心朝政、熱愛祖國的屈原躍然紙上。

《屈原列傳》這幅作品金石氣、書卷氣兼而有之。從篆書角度去看,作品筆力雄健,如金出冶;從章草角度去看,它具備所有的章草藝術特征:隸意草韻,刪繁就簡,古拙樸茂,厚重凝練,自成一隅,重筆在尾,寓欹于正,感情書寫等等。

陳初生教授評價:“谷有荃先生的章草先從急就章入。在章草盛行時期的那個歷史制高點上與張芝、史游對話。有了這個堅實的基礎,再把自己篆書的優勢融入其中,就形成了沉雄高古、不激不厲的書風,無飄浮氣,無躁氣,無火氣”。美術理論家魯慕迅說:“谷有荃先生的書和印都有很深的功力,筑基秦漢,兼融各家,筆跡刀痕,處處顯示其功力之美”。

其實,在清末民國初年第三次章草復興的大潮中,也有幾位融篆書入章草的書法家。但是,谷有荃的風格迥異。被稱為“三百年來第一人”的沈曾植,貫天人之奧,會中西之通,出于百家諸子,長于知類通達。他取法簡牘中的章草和近于章草的篆、隸之意,又糅入倪元璐、黃道周書意,形成險峭、生辣、蒼勁之書風,對后世產生巨大影響。谷有荃與沈曾植的不同點在于結字風格不同。谷先生結字時常常是先將四周充滿,留出空地,寓欹于正。王世鏜窮通書體嬗變之規律,精研《爨寶子》與章草,其書古雅純正,有《爨》的古樸、簡牘的奇崛。于右任稱贊王世鏜“古之張芝,今之索靖,三百年來,世無與并”。在許多評論家看來,谷有荃充沛的筆力是王世鏜所欠缺的。王蘧常先生是學識深厚的章草大家,他從50歲左右開始精心研究《居延漢簡》《武威漢簡》等,欲化漢簡、漢帛、漢陶于一爐,拓展章草領域。其作品篆味十足,氣勢恢弘,蔚為大觀。谷有荃先生也是融篆入章,但是他一改王蘧常章草盤曲過分難識之弊,加強了章草的自然美和抒情性,兼顧了陰柔之美與陽剛之美,將遒健雄渾、峻峭方整之美與秀逸搖曳、含蓄瀟灑之美巧妙結合。從而,形成了“意蘊文氣、氣韻生動、融篆入章”的風格特征。

參考文獻:

1、谷有荃:《書法篆刻作品集》

中國文史出版社

2、陸祖鶴:《章草通論》

人民美術出版社

3、劉小晴:《書法創作十講》

上海書畫出版社

4、周俊杰:《書法論評集》

河南美術出版社

5、尤中會:《翰墨述要》

中國文史出版社

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像