文/圖 湖北日報全媒記者 王孝武 通訊員 包曉霽 陳凱 姚立 汪萬軍 謝永華

10月25日是中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰75周年紀念日,這是值得每一個中國人銘記的日子。

1950年10月25日,中國人民志愿軍打響入朝后的第一場戰役,以光榮的勝利拉開了抗美援朝戰爭的帷幕。1951年,黨中央決定將10月25日定為抗美援朝紀念日。

為銘記這段波瀾壯闊的歷史,弘揚偉大抗美援朝精神,湖北日報全媒記者近日走訪3位抗美援朝老兵,通過他們口述歷史,帶我們走近那段激情燃燒的歲月。

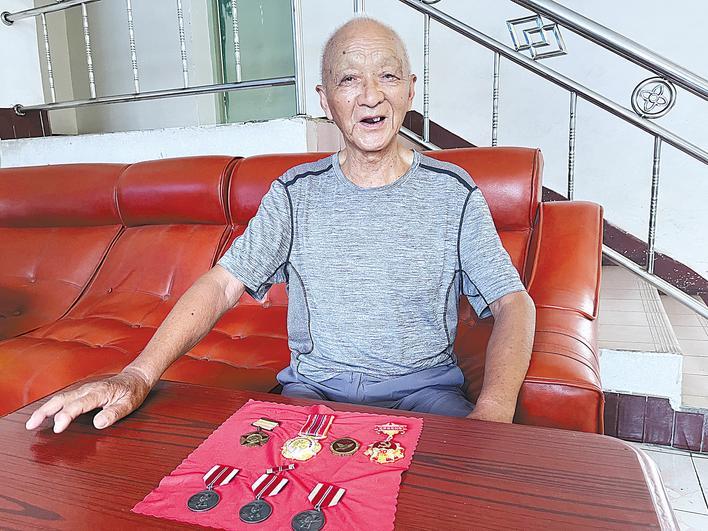

92歲宋世祥 出生年月:1933年4月 入朝時間:1951年6月

三枚軍功章背后的出生入死

中國人民志愿軍出國作戰75周年紀念日前夕,湖北日報全媒記者來到孝感市應城市城中街道月圓社區,采訪92歲的抗美援朝老兵宋世祥。

“我立了三個小功,也負了三次傷,這算不了什么。”雖然說得云淡風輕,但一提起抗美援朝戰爭,這位有著三枚軍功章的老兵立即挺直了腰背,激動地講述起他隨部隊戰斗的點點滴滴。

木棍挑破潰爛傷口,留下一輩子的傷疤

出生于1933年4月的宋世祥,于1951年3月從應城老家應征入伍,同年6月,他被編入中國人民志愿軍第68軍203師,隨軍奔赴前線。宋世祥隨部隊進入朝鮮后,立即投入朝鮮戰場東線作戰。在抵御美軍秋季攻勢的戰斗中,宋世祥腿部被炮彈炸傷,他強忍劇痛包扎傷口后,繼續參戰。在之后一個多月的戰斗里,他的腿部傷口持續發炎、奇癢難耐。雖炮彈未傷及骨頭,但表皮傷口在艱苦環境下反復潰爛、結痂。痛癢難忍時,他便用木棍挑破表皮,讓潰爛的膿血流盡后重新結痂。此次受傷,在他的腿部留下了半截堅硬發黑的傷疤。

在這場殘酷的戰斗中,中國人民志愿軍協同北漢江以東的朝鮮人民軍作戰,共斃傷俘敵軍7.9萬余人,迫使美方不得不重新回到談判桌上。戰役結束后,18歲的宋世祥獲得了人生的第一枚軍功章。

雖然戰斗取得了勝利,但我軍也付出慘痛的代價。宋世祥介紹,和他一同赴朝的100余名應城籍戰友中,有不少人在此次戰斗中壯烈犧牲。讓宋世祥最難以忘懷的,是鄰村的戰友李桃元,他親眼看見這位渾身是血的戰友被擔架抬下山去。更讓人難過的是,李桃元在被抬下山的途中再次被敵軍炸彈擊中,連遺體都沒有留下。“比起犧牲的戰友們,我這個傷疤又算得了什么呢?”宋世祥說。

帶領11名戰士堅守陣地,臉部被彈片炸傷

1952年,宋世祥所在的第68軍轉入防御作戰,他被任命為班長,帶領11名戰士在上甘嶺一線日夜堅守陣地。

期間,他們既要抗擊敵人,又要爭分奪秒挖掘坑道以自保。

“當時條件艱苦,全靠鉗子和錘子挖坑道。”宋世祥邊說邊用手比劃著。坑道開鑿于厚實的山腰,土石堅硬且工具簡陋,戰士們為節省炸藥包、避免暴露目標,有時甚至要徒手一點點摳挖,每推進一米都極為艱難。

宋世祥告訴記者,長期駐守在坑道里,戰士們最難受的不是挨餓,而是缺水。一次,一名戰士想下到山溝里給戰友們弄一點水喝,才走出坑道,就被一發炮彈打中,再也沒有醒來。在這場拉鋸戰中,宋世祥的臉部被敵軍炮彈彈片炸傷,但他和戰友頑強作戰,牢牢守住了572.4高地和949.2高地。

此役結束后,宋世祥所在班獲得集體獎勵,他本人也榮獲入朝后的第二枚三等功勛章。

攻入敵軍陣地,扛百斤重物跋涉百里路

1953年7月,宋世祥所在的第68軍參加朝鮮戰場上著名的金城戰役。金城戰役又稱金城反擊戰,是抗美援朝戰爭的最后一次戰役,也是志愿軍轉入陣地戰以來規模最大的一次戰役。

此時,宋世祥已升任偵察排長。偵察任務中,他需連夜急行軍,背負干糧、彈藥及槍支。身形瘦小的宋世祥,常常扛著百余斤重物跋涉百余里山路。抵達后,他迅速做好偽裝,趁黑夜潛入敵軍陣地,匍匐于地保持不動。待天亮后,仔細觀察敵軍陣地的地形地貌,探測火力點位置及軍事目標分布,再趁夜色行軍返回己方部隊。

金城戰役歷時15天,殲滅敵軍5萬余人,收復陣地160多平方公里。攻入敵人陣地的宋世祥,在戰斗中左大腿被手榴彈炸傷,皮肉被炸掉,髖骨外露,這是他入朝作戰3年來第三次負傷,也是他受傷最嚴重的一次。戰斗結束后,宋世祥獲得了入朝作戰的第三枚軍功章。

89歲周義仁 出生年月:1936年2月 入朝時間:1955年3月

半年時間 和衣睡覺隨時備戰

“雖然我們入朝時已經簽了停戰協定,但仍是一級戰備,在朝鮮我們有半年時間穿著衣服睡覺,戰士們就睡在坦克下面,用篷布蓋著。”雖然已經過去60多年,但志愿軍老兵周義仁對自己的抗美援朝經歷記憶猶新。

近日,89歲的周義仁在武漢軍休四中心接受湖北日報記者專訪,他回望自己近40年的軍旅生涯,感慨最難忘的還是在朝鮮那3年多的時間。

夜夜衣不解帶,一年維修坦克火炮700臺次

出生于1936年2月的周義仁,是浙江紹興人。抗美援朝戰爭打響后,黨和國家號召全國青壯年踴躍報名參軍參戰,1951年7月16日,年僅15歲的周義仁響應號召參軍,先后在華東裝甲兵青訓處和北京第一裝甲兵學校學習。

“1955年3月30日,我所在的坦克自行火炮第207團接到上級命令,跨過鴨綠江到達朝鮮新溪郡駐防,歸建陸1軍2師,共同擔負守衛朝鮮西海岸的抗美援朝戰備任務。”周義仁說,當時坦克兵是秘密入朝,主要是為了防止美國人撕毀停戰協定。初到朝鮮駐防地時,周義仁所在的團處于一級戰備狀態,大家夜夜衣不解帶,枕戈待旦,隨時準備投入戰斗,這樣的狀態一直持續了半年多,讓他終生難忘。

進入1956年,戰備的形勢比較平穩了,部隊才恢復了日常訓練。周義仁在修理連保養排擔任副排長,和全排戰友一起負責全團坦克和自行火炮的維修、保養工作。

“我們的工作就是保養好戰車,出現故障第一時間立馬維修好,一年維修保養的坦克和自行火炮大約有700臺次。”周義仁介紹。因為創新半機械化保養工作流程,發明了革新工具六件,經志愿軍坦克兵指揮所考評,周義仁榮立三等功。

分別難舍難分,不到3公里的路走了1個多小時

由于在工作中表現突出,在1958年9月撤離朝鮮回國時,周義仁當選為部隊代表,受到朝鮮最高領導人接見。對撤軍回國時的場景,周義仁的記憶可以精確到“小時”。

“9月26日下午5點鐘左右,我所在部隊全團官兵集中在營房大操場上,帶上17個伙房做的飯菜,與駐地全體村民一起吃晚飯,大家席地而坐,村民們也各自拿出可口的菜肴和米酒,道別長達兩個小時。”周義仁說,當時許多村民流著熱淚不愿散席而去,當晚他一夜無眠。

9月27日上午8點鐘左右,全團開始撤軍,營房里響起歡送的樂曲,全村的群眾幾乎全部趕到村頭、公路兩旁喊著口號,揮著小旗,流著熱淚,夾道歡送,許多村民緊握志愿軍的手不放,拿出煮熟的雞蛋硬塞在戰士的掛包里,歡送的人群使隊伍難以行進。“不到3公里的路,走了1小時20分鐘,中間是車流,兩邊是人流。大家都是手挽著手,哭得稀里嘩啦。”

9月28日凌晨,周義仁乘坐返程列車走到朝鮮沙里院車站時,在睡夢中被歡送的鑼鼓聲驚醒。當他走下站臺觀看時,兩名戴紅領巾的朝鮮兒童向他招手致意、贈送紅領巾,他感動得立即抱起他們。這個場景正好被記者拍到,成為周義仁的畢生珍藏。

作戰英勇的周義仁,此后歷任連長、作訓參謀、作訓副科長、副團長、團長,1983年1月任武漢軍區司令部裝甲兵部副部長,1984年11月任武漢軍區司令部軍事研究室副師職研究員,直至1990年12月退休。

“從參軍到參加抗美援朝,我這一生一路走來可以用三個字概括,那就是‘跟黨走’。聽黨話,跟黨走,無悔一生。”周義仁說,回顧自己的戎馬生涯,無論環境如何變化、風浪掀起多高,他都是堅定不移跟著黨走,這已經成為他刻進骨子里的信仰。

90歲方德旭 出生年月:1935年10月 入朝時間:1953年10月

爬冰臥雪 日夜值守“三八線”

10月25日是老兵方德旭90歲的生日。冥冥之中,方德旭與抗美援朝有著特殊的人生際遇。

“跨過鴨綠江的前一天,我剛剛過完18歲生日。按現在的話說,剛剛完成成人禮。”近日,在武漢市軍休八中心,這位曾經駐守“三八線”240多天的志愿軍炮兵部隊偵察兵,講述他的抗美援朝故事。

瞞著家人入朝

1953年10月26日,響應國家號召,方德旭隨中國人民志愿軍炮兵部隊跨過鴨綠江,執行輪換任務。此前,中朝已與以美國為首的“聯合國軍”簽署停戰協定。戰爭形勢的變化,亟須像方德旭一樣有文化的生力軍執行好對敵偵查任務,不間斷監視“三八線”對面敵軍的一舉一動,防止其襲擾尋釁。

“抗美援朝、保家衛國,這是我們每一個中國人的神圣使命。”方德旭告訴湖北日報全媒記者,因為出國走得急,也不知道會到哪里,他并沒有將入朝的事告訴家人。到朝鮮一個星期后,他才給家里寫了封信。老母親收信后回復說,雖然有點擔心,但很支持他的做法,希望他自己注意安全。

經歷了3年戰爭的朝鮮,當時滿目瘡痍,到處可見被炮彈炸毀的房屋和巨大的炮彈坑。年輕的方德旭暗下決心,一定要守住抗美援朝的戰果,讓中朝人民不再遭受炮火的傷害。

留下凍傷后遺癥

方德旭被編入炮兵司令部三師12團擔任偵查員,在進行3個月的偵查技術集訓后,他被派往朝鮮平康附近的華凌峰駐守。華凌峰是五圣山的側翼,而五圣山是朝鮮半島的中心制高點,守住了華凌峰就守住了五圣山,守住了五圣山,美軍唯一可以突破的平康谷地就不會被突破。從1954年2月至1955年9月,方德旭和5名戰友迎寒風、臥雪地,日夜不停偵查值守240多天,守護半島和平。

方德旭介紹,“三八線”附近設有很多鐵絲網和高墻,雙方士兵戒備森嚴,偵查設備分秒不停監控對方。“三八線”上每隔50米就豎著一根樁子,上面寫著中美朝三國文字,約定線兩側各兩公里為非軍事區。

“冬天風很大,直往軍裝里面灌,但我們卻不敢有一秒鐘的馬虎。”方德旭說,雖然當時已經簽署了停戰協定,但敵人很猖狂,經常會在晚上襲擾,發射炮彈。為防止特務越界襲擾,他和戰友們夜晚出哨所執勤,有時候太困,就撥開地上的積雪,襯著雨披躺在地上睡一會兒。在冬天低至零下18℃的環境里,整個炮兵偵查班除1名戰友外,包括方德旭在內的其他5名偵查員都被凍傷,回國后在部隊醫院做了疝氣手術,方德旭的雙手還因為凍傷留下顫抖的后遺癥。

和朝鮮老鄉同睡一張炕

1954年9月,方德旭接到新的任務,受命偵查朝鮮中平里至元山一帶的道路情況,以備志愿軍炮兵部隊反登陸作戰。

“這是我第一次接觸到朝鮮老百姓。我們之前駐守的華凌峰一帶因為地處前線,遭遇過大量轟炸,基本上見不到人煙。”方德旭說,這一次他和戰友帶著翻譯住進了朝鮮老鄉家里,真切地感受到了朝鮮人民的熱情。

“我們把帶的干糧和罐頭交給朝鮮老鄉,和他們同吃同住,他們對我們很好,每一頓都會給我們加菜。晚上大家就睡在一張炕上。”方德旭介紹,朝鮮當地的炕很大,鋪滿了整間屋子,大家住在一起,感覺就像一家人一樣。

1955年春節期間,方德旭所在部隊接到了換防的命令,于同年3月坐火車經圖們江回國。回國后,方德旭在解放軍南京炮兵學校學習3年,隨后歷任排長、作訓參謀、武漢警備區作訓科科長、江岸區人武部部長等職,其間兩立三等功,多次受到嘉獎。1983年6月,方德旭任武漢軍分區參謀長,直至1990年12月退休。

“在朝鮮‘三八線’駐守的240多天,讓我終生難忘。它教會我無論面對多大的困難,都要有頑強的毅力去克服。只要我們背靠強大的祖國,依靠黨和人民,就一定能戰勝一切困難。”方德旭說。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像